HP製のパソコンを使用していて、BIOS起動が遅いと感じることはありませんか。

電源ボタンを押してからWindowsが立ち上がるまでの時間が異常に長いと、毎日の作業に大きなストレスを感じてしまいます。

この起動プロセス、特にメーカーロゴが表示されている時間が長い場合、BIOS(バイオス)またはUEFI(ユーイーエフアイ)と呼ばれるPCの基本設定プログラムに問題が隠れている可能性があります。

特に、HP 立ち上がり が遅いという症状は、一般的なBIOS起動時間 目安を大幅に超えているケースが多いです。

また、最新のWindows11がプリインストールされた、買ったばかりのHPパソコンが遅いという問題に直面することがあります。

これは初期不良ではなく、設定や接続機器が原因であることも少なくありません。

この問題の多くは、BIOSのブート順序変更の設定ミスや、UEFIのブート順序の最適化不足が関係しているかもしれません。

例えば、BIOS起動順位がおすすめの設定になっていない、あるいは起動順序のUSBが意図せず優先されており、認識しないデバイスを探しに行って時間を浪費している可能性が考えられます。

さらに、BIOS ブートメニューで設定を変更しようとしても、セキュリティ機能によってBIOSの起動順序を変更できない状況に陥ったり、USBブートができない、Windows11環境特有のトラブルに遭遇することもあります。

このようなパソコン起動 異常に遅い状態を根本から解決するため、この記事では原因を特定する方法から、具体的なBIOS設定の変更手順までを詳しく、そして分かりやすく解説します。

HPのBIOS起動が遅いと感じる原因と切り分け方

- HPの立ち上がりが遅い場合の主な要因

- BIOS起動時間の目安と正常な範囲

- パソコン起動が異常に遅い時のチェック項目

- 買ったばかりのHPでも、起動が遅いの特有事例

- HPの動作が遅いのは接続機器が原因かも

HPの立ち上がりが遅い場合の主な要因

HP製のパソコンの立ち上がりが遅い場合、その原因は一つとは限りません。

多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合っているため、冷静に一つずつ原因を切り分けて特定していく作業が必要です。

主な要因として、まずWindowsの「高速スタートアップ」設定が挙げられます。

この機能は、シャットダウン時にシステムの一部を保存して次回の起動を速くするものですが、ドライバが完全にリセットされないために、逆に起動トラブルや遅延の原因となることがあります。

特に外付け機器を多用する場合、この機能が不安定さを招く一因になり得ます。

次に、購入後に追加したハードウェア(増設機器)が原因である可能性も考えられます。

例えば、増設したメモリの規格やクロックが既存のメモリと異なっている、あるいはグラフィックカードの消費電力に対して電源ユニットの容量が不足しているなど、パーツ間の相性問題がBIOSレベルでの認識を遅らせることがあります。

さらに深刻な要因として、OSがインストールされているハードディスクやSSD(ストレージ)の物理的な障害が考えられます。

ストレージに読み取りエラーが発生しやすい箇所(不良セクタ)があると、BIOSやOSがデータの読み出しを何度も試みるため、起動プロセスが著しく遅延します。

これはWindowsが起動する前の段階、つまりBIOSがハードウェアをチェックしている時間(POST時間)にも深刻な影響を与えます。

ソフトウェア的な要因との切り分け

Windowsのロゴが表示された後、デスクトップが表示されるまでが遅い場合は、ソフトウェア的な要因が強いです。

例えば、スタートアップ時に自動起動する常駐プログラムが多すぎたり、複数のセキュリティソフトが互いに干渉していたり、あるいはマルウェア(ウイルス)に感染している可能性もあります。

しかし、本記事のテーマである「電源ボタンを押してからメーカーロゴが消えるまでが遅い」場合は、ハードウェア構成やBIOS設定に起因する問題である可能性が極めて高いと判断できます。

BIOS起動時間の目安と正常な範囲

パソコンの電源を入れてからOS(Windows)が起動を開始するまでの間、メーカーのロゴ(HPの場合は「hp」のロゴ)が表示されている時間を一般に「BIOS起動時間」または「POST(Power-On Self-Test)時間」と呼びます。

この時間は、パソコンに接続されているCPU、メモリ、ストレージ、キーボードなどのハードウェアが正しく動作するかをチェックしている時間です。

結論から言うと、近年のNVMe SSDを搭載したUEFIモデルであれば、この時間は数秒から長くても15秒程度が目安です。

もしメーカーロゴが数十秒、あるいは1分以上も表示されたままになる場合、何らかのハードウェア認識トラブルや設定ミスを疑うべきです。

BIOS所要時間の確認方法 (Windows 11/10)

Windowsが起動した後であれば、おおよそのBIOS起動時間を「タスクマネージャー」から確認できます。これはMicrosoftも提供している正規の機能です。

- タスクバーを右クリックし、「タスクマネージャー」を開きます。

- 左側のメニューから「スタートアップ アプリ」(または旧Windows 10では「スタートアップ」タブ)を選択します。

- ウィンドウの右上に「直前のBIOS所要時間」として、秒数が表示されます。

この時間が極端に長い(例: 30秒以上)場合は、BIOS設定の見直しや、不要な接続機器の取り外しを強くお勧めします。

ただし、このタスクマネージャーに表示される時間は、厳密なPOST時間だけでなく、UEFIファームウェアが各種ドライバを初期化する時間も含まれます。

そのため、接続している機器が多ければ多いほど、この時間は長くなる傾向があります。

起動のたびにこの時間が大きく変動する場合も、何らかの機器が不安定になっているサインかもしれません。

| ストレージタイプ | BIOS起動時間 (目安) | Windows起動完了まで (目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| NVMe SSD (近年のPC) | 3~15秒 | 10~30秒 | 非常に高速。BIOS時間も短い。 |

| SATA SSD | 5~20秒 | 20~45秒 | NVMeよりは遅いが、HDDより格段に速い。 |

| HDD (古いPC) | 10~30秒 | 1分~数分 | 物理的にディスクが回転するため、すべてが遅い。 |

パソコン起動が異常に遅い時のチェック項目

パソコンの起動が異常に遅い、例えば電源ボタンを押してからWindowsが使えるようになるまで数分、あるいは稀なケースでは1時間もかかるような場合は、深刻な問題を抱えている可能性が高いです。

設定見直しの前に、まずはハードウェアの故障を疑うべきです。

最優先で確認すべきは、ハードディスクやSSDの健康状態です。

前述の通り、ストレージに物理的な障害(不良セクタなど)が発生していると、データの読み出しに何度も失敗(リトライ)するため、OSの起動プロセスがそこで停止したかのように遅くなります。

HP製のPCには、OSが起動しなくてもハードウェアを診断できる「HP PC Hardware Diagnostics UEFI」という強力な診断ツールが標準で搭載されています。

これを使わない手はありません。

HP PC Hardware Diagnostics UEFI の使い方

- パソコンの電源を完全に切ります。

- 電源ボタンを押し、すぐに「F2」キーを連打します。

- 診断ツールのメニューが起動します。

- 「コンポーネントテスト」を選択します。

- テスト項目から「ストレージ」(または「ハードドライブ/SSD」)を選択します。

- 「クイックテスト」または「詳細テスト」を実行します。

ここで「合格」または「PASSED」と表示されれば、ストレージの物理的な問題である可能性は低くなります。

「失敗」または「FAILED」と表示された場合は、ストレージが故障しているか、故障寸前です。(診断ツールの詳細については、HP公式サイトのサポート情報もご参照ください)

また、過去のサポート事例では、内蔵されているSDカードスロットやDVDドライブが故障しかけていることが原因で、BIOSが起動プロセスを先に進められないケースも報告されています。

これは、BIOSが接続されている全デバイスに応答を問い合わせ、故障したデバイスが応答を返さないために、BIOSがタイムアウト(数十秒~数分)するまで待ち続けてしまうために発生します。

ストレージ異常が検出された場合

診断ツールでストレージに異常が見つかった場合、そのパソコンはいつ完全に起動しなくなるか分からない、非常に危険な状態です。

Windowsが起動できるうちに、直ちに重要なデータ(写真、書類、メールなど)を外付けHDDやクラウドストレージにバックアップしてください。

その後、速やかにストレージの交換やPCの修理を検討する必要があります。

買ったばかりのHPでも、起動が遅いの特有事例

「Windows11がプリインストールされた、買ったばかりのHPパソコンが遅い」というお問い合わせは非常に多いですが、その大半は初期不良や故障ではありません。

最も一般的な原因は、購入後の初回セットアップ直後に実行される、大規模な自動更新プロセスです。

現在のパソコンは、インターネットに接続された瞬間から、バックグラウンドで様々な更新作業を自動的に開始します。

主な自動更新には以下のようなものがあります。

- Windows Update: OSのセキュリティパッチや機能改善プログラム。

- Microsoft Store アプリ: 電卓やフォトなど、Windows標準アプリの更新。

- HP Support Assistant: HP製PC固有のドライバやBIOSファームウェアの更新。

- セキュリティソフト: プリインストールされているMcAfee LiveSafeなどの定義ファイル更新と初回スキャン。

これらの処理は、特に初回はダウンロードとインストールに時間がかかり、CPUやストレージ(SSD/HDD)に高い負荷をかけ続けます。

そのため、すべてのアップデートが完了するまでの数時間、あるいは数日間は、ユーザーの操作に対する反応が極端に遅く感じることがあります。

買ったばかりのPCが期待通りに動かないと不安になりますよね。

しかし、これはPCが「最新の状態になるための準備運動」をしているようなものです。

まずは全てのアップデートを完了させることが最優先です。

一晩電源とインターネットを接続したまま放置して更新を済ませ、OSの指示に従って再起動を数回繰り返すことで、本来の快適なパフォーマンスを発揮できるようになるケースがほとんどです。

なお、HP製PCのドライバやBIOSを最適な状態に保つためには、HP Support Assistantの役割が重要です。

定期的にこのツールを起動し、更新を確認することもPCの安定動作に繋がります。

また、ごく稀なケースですが、購入したモデルが安価なエントリーモデルで、ストレージにSSDではなくHDD(ハードディスクドライブ)が搭載されている場合があります。

Windows 11はSSDでの動作を前提に設計されている側面が強いため、HDD搭載モデルでは、残念ながら仕様として動作が遅くなります。

購入した製品のスペック(仕様)を再度確認してみてください。

HPの動作が遅いのは接続機器が原因かも

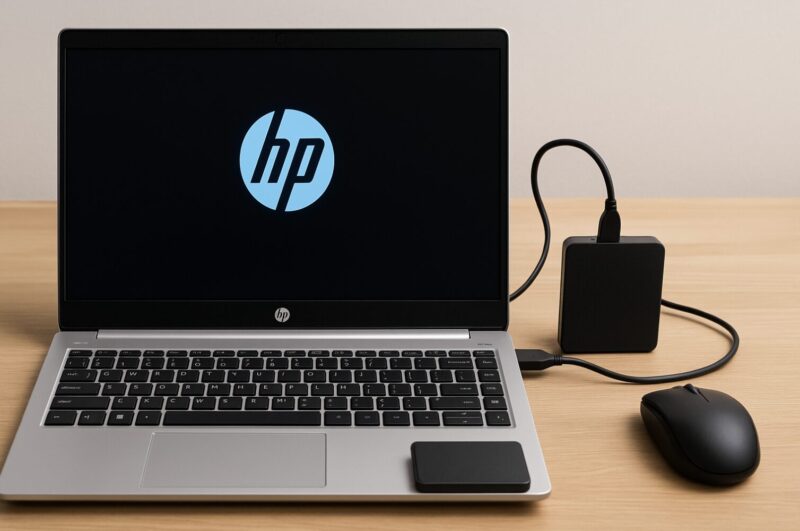

パソコンの動作が遅い、特に電源を入れてからメーカーロゴが消えるまでの時間が長い(BIOS起動が遅い)原因として、USBで接続している周辺機器が強く影響している場合があります。

最も一般的な例は、外付けハードディスク(HDD)です。

特に大容量のものを接続したまま起動すると、BIOSが起動デバイス(OS)を探すために、まず外付けHDDの中身をスキャンしようとすることがあります。

外付けHDDは内蔵SSDに比べて応答が遅いため、このスキャン作業に時間がかかり、結果として起動が大幅に遅れます。

これは外付けHDDに限りません。

USBメモリ、プリンター、スキャナー、Webカメラ、USBハブ、さらには前述の通り故障しかけた内蔵SDカードリーダーや、接触不良のUSBドッキングステーションなどが、BIOSのハードウェア認識プロセス(POST)を妨害し、起動を大幅に遅らせる(タイムアウト待ちを発生させる)ことがあります。

【最重要】原因切り分けの手順

もし起動が遅いと感じたら、以下の手順で原因が内部にあるのか外部にあるのかを切り分けてみてください。これは最も簡単で効果的な診断方法です。

- パソコンを完全にシャットダウンします。(Shiftキーを押しながら「シャットダウン」をクリックすると完全シャットダウンができます)

- キーボードとマウス(およびノートPCの場合はACアダプタ)以外の、全ての周辺機器を取り外します。

- 外付けHDD/SSD

- USBメモリ、SDカード

- プリンター、スキャナー

- USBハブ、ドッキングステーション

- 外部モニター(可能であれば)

- LANケーブル(Wi-Fiで接続できる場合)

- その「最小構成」の状態でパソコンを起動し、起動時間が改善するか確認します。

この最小構成で起動時間が劇的に改善した場合(例:1分かかっていたのが20秒になった)、取り外した周辺機器のいずれか、あるいはその組み合わせが遅延の原因である可能性が濃厚です。

その後は、機器を一つずつ接続し直しながら起動を繰り返し、どの機器が原因かを特定してください。

HPのBIOS起動が遅い問題を改善する設定

- BIOSのブート順序を変更する基本操作

- BIOSの起動順位おすすめの設定とは

- UEFIのブート順序最適化ポイント

- HPがUSBブートを認識しない時の対処法

- BIOSの起動順序を変更できない原因

- まとめ:HPのBIOS起動が遅い問題を解決する最終チェック

BIOSのブート順序を変更する基本操作

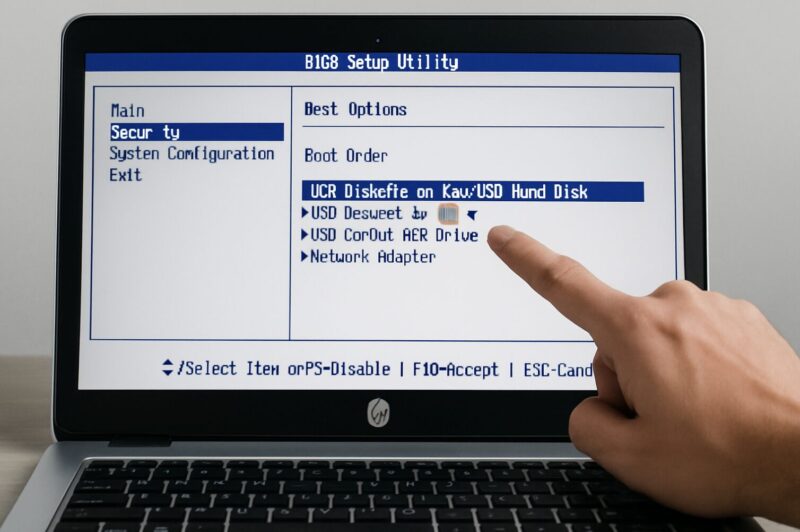

HP製のパソコンでBIOS設定画面(HP Computer Setup)に入り、起動順序を変更するには、特定のキー操作が必要です。

この操作タイミングは意外とシビアなため、あらかじめ流れを把握しておくことが重要です。

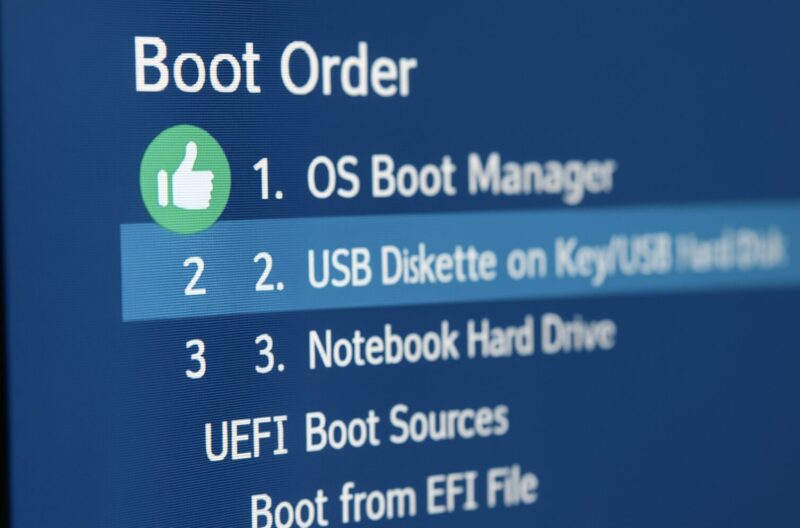

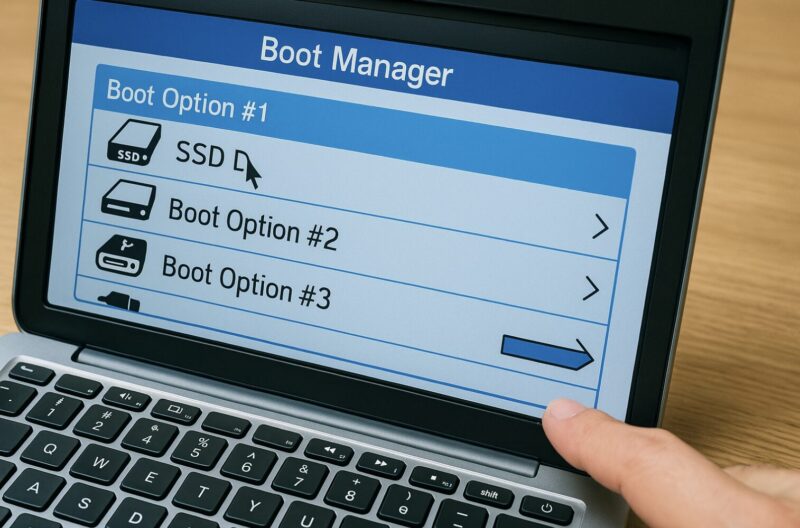

起動順序の変更は、この画面から行います。

基本的な手順は以下の通りです。

- パソコンの電源を完全に切ります(シャットダウンします)。

- 電源ボタンを押します。画面がまだ暗いうちに、すぐに「Esc」(エスケープ)キーを1秒間に数回、連打します。

- 成功すると、画面左下に「Startup Menu(スタートアップメニュー)」が表示されます。(タイミングが遅れるとWindowsが起動してしまうので、その場合は再度シャットダウンからやり直してください)

- スタートアップメニューが表示されたら、「BIOS Setup (F10)」という項目を探し、キーボードの矢印キーで選択して「Enter」キーを押します。(F10キーを押すだけでも入れます)

BIOS画面(HP Computer Setup)が表示されたら、マウスまたは矢印キーで操作します。

「Advanced(詳細設定)」や「System Configuration(システム構成)」タブにある「Boot Options(ブートオプション)」メニューを探してください。

多くの場合、矢印キーで移動し、「Enter」キーで決定、「F5」キー(下へ)や「F6」キー(上へ)で順序を変更し、最後に「F10」キーを押して設定を保存して終了(Save Changes and Exit)します。

設定変更前の必須作業:現状の記録

BIOSの設定変更は、パソコンの動作に深刻な影響を与え、最悪の場合はWindowsが起動しなくなる可能性もあります。

作業前には、現在の設定(特に変更しようとする「Boot Options」の画面)をスマートフォンで撮影するなどして、必ず元の設定を記録しておいてください。

万が一、起動しなくなった場合でも、元の設定に戻せるように準備しておくことが極めて重要です。

一時的な起動デバイスの変更なら「F9」が安全

「OSの再インストールやリカバリーのために、今回だけUSBメモリから起動したい」という場合は、BIOS設定(F10)を恒久的に変更する必要はありません。

スタートアップメニュー(Escキーで起動)から「Boot Menu (F9)」(または Boot Device Options (F9))を選択してください。

すると、その時だけ起動するデバイス(内蔵SSD、USBメモリ、ネットワークなど)の一覧が表示されます。

ここからUSBメモリを選択すれば、その1回限りUSBから起動できます。

この方法ならBIOS設定を誤って変更するリスクがなく、非常に安全です。

BIOSの起動順位おすすめの設定とは

パソコンの起動を日常的に最速にするための「BIOS 起動順位 おすすめ」設定は、非常にシンプルです。

それは、OSがインストールされているドライブを最優先(1番目)にすることです。

近年のUEFIに対応したWindows 11/10パソコンの場合、起動順位(Boot Order)のリストには、主に以下のような項目が表示されます。

| 項目名 (例) | 内容 | 推奨順位 | 備考 |

|---|---|---|---|

| OS Boot Manager (Windows Boot Manager) | Windowsを起動するための正規のローダー | 1位 (最優先) | 通常はこれが最優先でなければならない |

| USB Flash Drive / USB Hard Drive | USBメモリや外付けHDD | 2位以下 | これが1位だと起動が遅くなる原因になる |

| Internal CD/DVD ROM Drive | 内蔵DVDドライブなど | 2位以下 | 使用しないなら「無効(Disabled)」でも可 |

| Network Adapter (PXE Boot) | ネットワーク経由で起動する機能 | 最下位または無効 | 企業利用以外では不要。遅延の主原因。 |

この中で、最優先(1番目)にすべき項目は「OS Boot Manager」です。

これが、内蔵ストレージのEFIシステムパーティションに格納された、Windowsを起動するための正規の入り口(ブートローダー)を指します。

もし「USB Flash Drive」や、特に「Network Adapter (PXE)」が「OS Boot Manager」よりも上位にあると、パソコンは起動のたびに毎回、不要なチェックを行ってしまいます。

- 「起動できるUSBメモリは挿さっていないか?」とUSBポートをスキャンする(数秒のロス)

- 「ネットワークから起動する指示はないか?」と社内サーバー(DHCPサーバー)に応答を問い合わせる(タイムアウトするまで数十秒のロス)

この無駄な確認作業が、BIOS起動時間を大幅に遅らせる最大の原因の一つです。

したがって、通常使用時の最適な設定は「OS Boot Manager」を1位にし、他の項目は優先度をすべて下げるか、可能であれば「Disabled(無効)」にすることです。

UEFIのブート順序最適化ポイント

前述の通り、HPのUEFIブート順序の最適化は、起動速度に直接影響を与えます。

「OS Boot Manager」を最優先に設定することが、高速化の基本中の基本です。

さらに、HPのビジネスモデル(Z Workstation, EliteBookなど)では、BIOSの「Boot Options」内に、より詳細な設定項目が存在することがあります。

- 「USB Storage Boot」(USBストレージからの起動)

- 「Fast Boot」(高速起動)

もし外付けHDDやUSBメモリを常時接続しているものの、それらのデバイスからOSを起動する必要が将来的に全くないのであれば、「USB Storage Boot」のチェックを外して「Disabled(無効)」に設定することで、起動時のUSBデバイスのスキャン自体を完全に省略できます。

これにより、起動が数秒速くなる可能性があります。

ただし、これを無効にすると、OSが起動しなくなった際にリカバリーメディア(USBメモリ)からも起動できなくなるという重大なデメリットがあります。

その場合は、再度BIOS画面に入って設定を「Enabled(有効)」に戻す手間が発生するため、一般のユーザーにはお勧めしません。

通常は「OS Boot Manager」の優先順位を1位に上げておくだけで十分な効果が得られます。

上級者向け:CSM(レガシーサポート)の無効化

BIOS設定の中に「CSM (Compatibility Support Module)」や「Legacy Support」という項目がある場合があります。

これは、UEFIに対応していない古いOSやハードウェア(古い規格の拡張カードなど)を動作させるための互換機能です。

Windows 11や近年のWindows 10をクリーンインストールしたPCなど、完全なUEFI環境で動作している場合は、このCSMを「Disabled(無効)」にすることで、起動プロセスがさらに簡略化され、高速化が期待できる場合があります。

注意点: もしOSが古い形式(MBRパーティション形式)でインストールされている場合、CSMを無効にした瞬間にOSが一切起動しなくなります。十分な知識がある上級者向けの項目であり、安易に変更しないでください。

HPがUSBブートを認識しない時の対処法

OSの再インストールやシステムリカバリのため、起動用のUSBメモリを作成してF9キーのブートメニューを開いても、「HPがUSBブートを認識しない」あるいは一覧に表示すらされない、という問題に直面することがあります。

特にWindows 11環境では、UEFIやセキュアブートといったセキュリティ設定が影響しやすくなっています。

以下の対処法を上から順に確認してください。

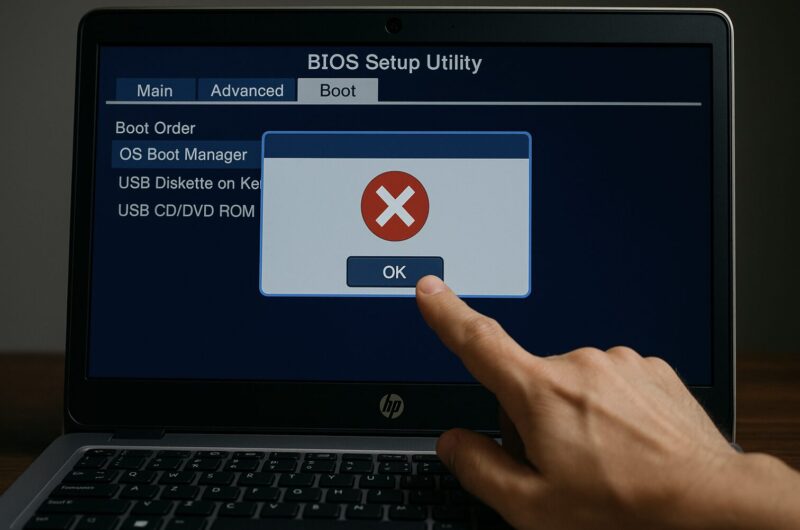

1. Secure Boot(セキュアブート)を無効にする

これが最も一般的で、最初に試すべき原因です。

Secure Boot(セキュアブート)は、Microsoftによって署名された(信頼された)OSやドライバしか起動させないようにする強力なセキュリティ機能です。

これが有効(Enabled)になっていると、作成したUSBメモリが「信頼できない起動デバイス」と判断され、ブートメニューから弾かれてしまいます。

BIOS設定(F10)の「Security(セキュリティ)」または「Boot Options(ブートオプション)」メニューから、「Secure Boot」を探し、「Disabled(無効)」に変更してF10キーで保存・再起動し、再度F9キーのブートメニューを試してください。

2. Fast Boot(高速起動)を無効にする

BIOS設定にある「Fast Boot」機能が有効になっていると、起動時間を短縮するために、起動時のハードウェアチェック(USBポートの認識など)が大幅に簡略化(スキップ)されます。

その結果、起動時に接続されたUSBメモリを見逃してしまい、ブートメニューに表示されないことがあります。

これも「Disabled(無効)」に設定変更してみてください。

3. USBポートを変更する (USB 2.0ポートを試す)

意外な落とし穴ですが、一部のHPパソコンやマザーボードでは、青色のUSB 3.0/3.1ポートがOS起動前のBIOSレベルでの認識に対応していないか、動作が不安定な場合があります。

もしパソコンに旧来のUSB 2.0ポート(黒色のポート)が搭載されていれば、そちらにUSBメモリを挿し直して試してみてください。

USB 2.0の方が互換性が高く、古くからある規格のためBIOSでの認識率が高い傾向があります。

4. USBメモリの容量や規格、作成方法を確認する

古い機種のBIOSでは、大容量(例: 32GBや64GB以上)のUSBメモリを正しく認識できないことがあります。

可能であれば、16GBや8GBなど、容量の小さい別のUSBメモリで起動メディアを再作成して試してみてください。

また、USBメモリのフォーマット形式も重要です。

UEFIブートのためには、原則として「FAT32」形式でフォーマットされている必要があります。

Microsoft公式の「Media Creation Tool」で作成したUSBメモリはこの要件を満たしていますが、「Rufus」などのサードパーティ製ツールで作成した場合は、設定(パーティション構成やターゲットシステム)が間違っていると認識されません。

BIOSの起動順序を変更できない原因

BIOS画面(F10)で起動順序を変更しようとしても、設定項目がグレーアウトしていて選択できない、保存(F10)しても次回の起動時に設定が元に戻ってしまう、あるいはそもそも起動デバイス(USBメモリなど)が一覧に表示されない場合があります。

この「HP BIOS 起動順序 変更できない」問題の主な原因は、前項でも触れた「Secure Boot(セキュアブート)」機能が有効(Enabled)になっていることです。

Secure Bootが有効な状態では、UEFIファームウェアは「許可された(署名済みの)ブートローダー」のみを起動するように強制されます。

これは通常、内蔵ストレージにインストールされた「Windows Boot Manager」のみを指します。

そのため、他のデバイス(特にレガシー起動が必要なUSBメモリや、署名のないOSなど)への変更がシステムによって意図的に制限され、設定が変更できなくなることがあります。

対処法:Secure Bootの無効化

起動順序を自由に変更したい、またはUSBブートを有効にしたい場合、その前提条件として、まずBIOS設定に入り、「Secure Boot」を「Disabled(無効)」に設定する必要があります。

この設定は「Security」タブや「Boot Options」タブ内にあることが多いです。

無効化する際に警告が表示されることがありますが、続行してください。

また、「Legacy Support(レガシーサポート)」や「CSM」の設定も深く関連します。

これは、新しい「UEFIモード」と古い「レガシーBIOSモード」のどちらで起動するかの重要な切り替えスイッチです。

| Secure Boot | Legacy Support (CSM) | 動作モード | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Enabled (有効) | Disabled (無効) | 完全なUEFIモード | Windows 11/10の標準。セキュリティが最も高い。レガシーデバイスからは起動できない。 |

| Disabled (無効) | Enabled (有効) | 互換モード (CSM有効) | 古いOSや拡張カードを使うためのモード。USBブートの互換性が上がるが、セキュリティは低下する。 |

このように、Secure BootとLegacy Supportは互いに排他的な関係にあることが多く、Secure Bootを有効にするとLegacy Supportが強制的に無効になる機種がほとんどです。

起動したいメディアの形式(UEFIかレガシーか)に合わせて、これらの設定を適切に切り替える必要があります。

稀なケースとして、BIOS自体に管理者パスワードが設定されており、そのパスワードを入力しないとセキュリティ関連の設定(起動順序やSecure Boot)がグレーアウトして変更できないようロックされている場合もあります。

まとめ:HPのBIOS起動が遅い問題を解決する最終チェック

この記事では、HP製パソコンのBIOS起動が遅い、あるいはHPの立ち上がりが遅いと感じる問題について、原因の切り分けから具体的なBIOS設定の変更方法、そして最終的なチェックポイントまでを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントをリスト形式で総まとめします。