スタイリッシュなデザインで人気のMicrosoft Surface Laptop。

しかし、購入を検討する一方で「実際のところ使いにくいのでは?」「価格に見合った価値があるのか」といった不安を感じていませんか?

この記事では、Surface Laptopのデメリットに焦点を当て、購入後に「二度と買わない」と後悔しないための情報を網羅的に解説します。

大学生にとってのデメリット、おすすめしないと言われる具体的な理由、そして気になる故障率や一体何年もつのかという耐久性の問題まで、様々な角度から徹底分析。

さらに、新型のSurface Laptop 5を待つべきか、あるいはどのインチサイズが自分に合っているのか、モデル選びの疑問にもお答えします。

この記事を読めば、あなたにとってSurface Laptopが本当に最適な選択なのか、客観的に判断できるようになるでしょう。

購入前に知るべきSurface Laptopのデメリット

- おすすめしない理由は価格と性能の不一致

- 周辺機器が必須で追加コストがかかる

- キーボードや端子が使いにくいとの声

- 大学生が感じるデメリットとは?

- 「二度と買わない」購入者の後悔ポイント

おすすめしない理由は価格と性能の不一致

Surface Laptopがおすすめしないと言われる最大の理由の一つは、価格と性能のバランスです。

確かに、Microsoft純正というブランド力や洗練されたデザインは魅力的ですが、同価格帯の他のメーカーのノートPCと比較した場合、コストパフォーマンスで劣ると感じる声が多くあります。

例えば、同じ予算であれば、他社製品ではより高性能なCPUや大容量のメモリ、ストレージを搭載したモデルを選択できることが少なくありません。

特に動画編集や高度なプログラミングなど、高い処理性能を求める作業を主に行う場合、Surfaceのスペックでは物足りなさを感じる可能性があります。

コストパフォーマンスの視点

Surface Laptopはデザインやブランドイメージに価値を見出すユーザーには適していますが、純粋な処理性能と価格のバランスを最優先する場合には、他の選択肢を検討する価値があるでしょう。

ご自身の利用目的と予算を照らし合わせ、本当に必要なスペックを見極めることが重要です。

もちろん、Officeソフトが標準搭載されている点は大きなメリットです。

しかし、近年はGoogleドキュメントやOffice Onlineといった無料の代替サービスも充実しており、Officeソフトの有無が決定的な購入理由になりにくくなっているのも事実です。

周辺機器が必須で追加コストがかかる

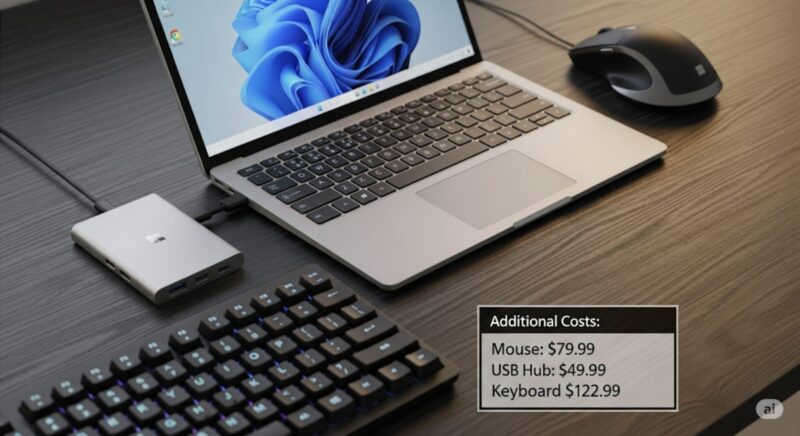

Surface Laptop、特に2-in-1タイプのProシリーズは、その真価を発揮するために周辺機器の追加購入がほぼ必須となる点がデメリットとして挙げられます。

本体だけでは、ノートPCとしての利便性を十分に享受できない場合があります。

最も代表的なのが、キーボードです。Surface Proシリーズでは、文字入力を快適に行うための「タイプカバー」が別売り(約2万円~)となっています。

これを加えると、総額はMacBook Airなどの競合製品と変わらないか、むしろ高くなるケースも珍しくありません。

USBハブの必要性

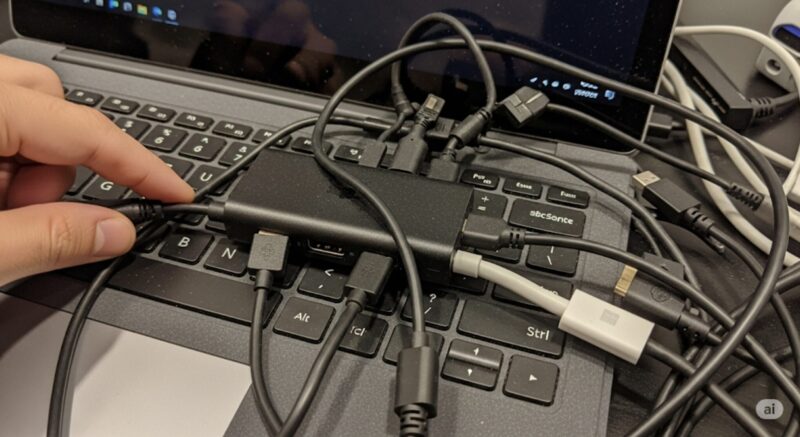

さらに、近年のモデルはインターフェース(接続端子)が非常に限られています。

多くのモデルでUSB-Cポートが1〜2つ、USB-Aポートが1つ(あるいは非搭載)という構成です。

外部モニターやマウス、USBメモリ、SDカードリーダーなどを同時に使用する場合、別途USBハブを購入する必要が出てきます。

これにより追加の出費が発生するだけでなく、持ち運ぶ機材が増えてしまうという、本来の携帯性の高さを損なうジレンマも生じます。

このように、本体価格に加えて、タイプカバーやSurfaceペン、USBハブなどの費用も考慮して総予算を考える必要がある点は、購入前に必ず認識しておくべきポイントです。

キーボードや端子が使いにくいとの声

使い勝手に関しても、いくつかの点で「使いにくい」という意見が見られます。

特に、キーボードの打鍵感と安定性については、ユーザーによって評価が分かれるポイントです。

前述の通り、Proシリーズで使われるタイプカバーは非常に薄く軽量な反面、タイピング時に若干のたわみを感じることがあります。

また、キーストローク(キーの深さ)が浅いため、しっかりとした打鍵感を好む方には物足りなく感じられるかもしれません。

特に膝の上など不安定な場所で作業する際には、画面が揺れやすく入力しづらいという声もあります。

| モデルシリーズ | キーボードの特徴 | 主な使用感 |

|---|---|---|

| Surface Laptop / Laptop Go | 本体一体型のクラムシェルタイプ | 安定したタイピングが可能。打鍵感も良好との評価が多い。 |

| Surface Pro | 着脱式のタイプカバー(別売り) | 薄型・軽量だが、安定感に欠ける場合がある。打鍵感は好みが分かれる。 |

また、USB端子の配置についても、一部のユーザーから使いにくさが指摘されています。

本体サイドに配置されたUSB-A端子が挿しづらい、ポート同士の間隔が狭いといった物理的な問題も、日々の小さなストレスにつながる可能性があります。

大学生が感じるデメリットとは?

スタイリッシュなデザインから大学生にも人気のSurfaceですが、学生生活で利用する上で特有のデメリットも存在します。

学校推奨PCとして選ばれることもありますが、必ずしも全ての学生にとって最適とは限りません。

第一に、専門分野のソフトウェアとの互換性です。

特に理系の学部などで使用する特殊な解析ソフトやプログラミング環境の一部は、ARM版CPUを搭載した新しいSurfaceモデル(Surface Pro 9の一部など)ではネイティブに動作しない、あるいはエミュレーション(仮想的な動作)となり性能が低下する可能性があります。

ARM版Windowsの注意点

お使いの大学や学部で指定されているソフトウェアがある場合、購入前に必ずそのソフトがARM版Windowsに対応しているかを確認することが不可欠です。

対応していない場合、学習や研究に深刻な支障をきたす恐れがあります。

第二に、レポート作成やプレゼンテーションなど、グループワークでPCを共有する機会も多い大学生活において、限られたUSBポートは不便を感じる場面が多いでしょう。友人とUSBメモリでデータをやり取りする際にも、ハブが必要になるかもしれません。

そして最後に、やはり価格の問題です。アルバイト代でPCを購入する学生にとって、周辺機器を含めると20万円近くなることもあるSurfaceは、決して安い買い物ではありません。

同じ予算で、より実用的なスペックのPCが手に入る可能性も考慮すべきです。

「二度と買わない」購入者の後悔ポイント

インターネット上のレビューや口コミを調べると、「二度と買わない」という非常に厳しい言葉と共に、Surfaceシリーズへの失望感を表明しているユーザーが一定数存在します。

こうした強い後悔の念は、単一の欠点から生まれるものではなく、購入前に抱いていた理想と、日々の利用で直面する現実との間に生じた、いくつかの重大なギャップの積み重ねによって形成されることが多いようです。

ここでは、代表的な後悔のポイントを深掘りし、なぜ彼らが「二度と買わない」と結論付けるに至ったのか、その背景を具体的に解説していきます。

後悔の核心:理想と現実のギャップ

多くの後悔の声に共通しているのは、Surfaceが持つ「軽量でスタイリッシュ」「タブレットにもなる未来的なデバイス」という魅力的なコンセプトと、実際の利用シーンで求められる「価格に見合う性能」「安定した操作性」「十分な拡張性」といった実用的な側面との不一致です。

このギャップが大きかったユーザーほど、失望感も強くなる傾向が見られます。

1. 価格に対する性能の「中途半端さ」

最も多く聞かれる不満の一つが、「デザインは良いが、価格の割に性能が中途半端だった」というものです。

これは、Surfaceが決して低性能なPCではないものの、その価格帯から期待されるほどの卓越したパフォーマンスを備えているわけではない、という事実に起因します。

例えば、20万円の予算があれば、他社製品ならグラフィックボードを搭載したゲーミングノートや、より大容量のメモリを積んだクリエイター向けPCが視野に入ります。

一方でSurfaceは、それらの専門的な作業を快適にこなすには力不足を感じる場面があり、かといってOffice作業やウェブ閲覧だけを目的とするには高価すぎます。

この「どっちつかず」な立ち位置が、投資対効果を重視するユーザーにとっては大きな不満点となるのです。

言ってしまえば、高級ブランドの美しい見た目の車を買ったのに、エンジンは一般的なファミリーカーと同じだった、という感覚に近いかもしれません。

日常使いでは問題なくても、いざ高速道路で加速したいと思った時に期待外れの性能だと、デザインの良さだけでは埋められないがっかり感が残ってしまいます。

2. 「帯に短し襷に長し」な2-in-1の操作性

「タブレットとしてもノートPCとしても使いにくく、まさに帯に短したすきに長しだった」という声も、Surfaceの本質的な課題を突いています。

一台で二役をこなすというコンセプトは魅力的ですが、それぞれの専用機と比べると、どちらのモードでも妥協点が存在します。

- ノートPCとしての使いにくさ:前述の通り、特にSurface Proシリーズのタイプカバーは、膝の上など不安定な場所でタイピングする際の安定感に欠けます。しっかりとした打鍵感を求めるユーザーにとっては、キーが浅く、長文入力で疲れやすいと感じることもあります。

- タブレットとしての使いにくさ:OSがPC向けのWindowsであるため、iPadOSのようにタッチ操作に完全に最適化されていません。また、iPadなどの専用タブレットと比較するとサイズが大きく重いため、長時間手で持って動画を見たり、電子書籍を読んだりする用途には不向きです。

この「どっちつかずの操作性」は、購入前に最も注意深く検討すべきポイントです。

「ノートPCの利便性」と「タブレットの手軽さ」の両方を完璧に実現できるわけではなく、両方の側面で少しずつ妥協が必要になることを理解しておく必要があります。

3. 周辺機器が必須になる「スマートさ」の欠如

「ポートが少なすぎて、結局ハブを持ち歩く羽目になりスマートじゃない」という不満は、Surfaceのデザイン性を重視して選んだユーザーほど強く感じるポイントです。

多くのモデルでUSB-Cポートが1〜2つ程度しか搭載されておらず、プレゼンで使うHDMIポートや、デジタルカメラの写真を取り込むSDカードスロット、有線LANポートなどは備わっていません。

そのため、外部モニターへの出力や複数のUSB機器の接続には、別売りの「USBハブ(ドッキングステーション)」が不可欠となります。

本来、ミニマルで洗練されたデザインに惹かれて購入したにもかかわらず、外出先で作業するたびにゴチャゴチャとしたハブやケーブルを取り出さなければならない。

この現実は、「スマートなデバイスで身軽に作業する」という理想像とはかけ離れており、デバイス本来の魅力を大きく損なう要因となっています。

4. 予期せぬ故障と高額な修理費用

そして最終的にユーザーを「二度と買わない」という気持ちにさせてしまう決定打が、「1年少しで故障したが、修理代が高すぎて諦めた」という経験です。

前述の通り、Surfaceは構造的に部品交換が非常に難しく、保証期間外に故障した場合の修理費用は極めて高額になる傾向があります。

画面の不具合やバッテリーの膨張といった比較的よく報告されるトラブルでも、修理代として10万円近い金額を提示されるケースも珍しくありません。

高価な初期投資の末に手に入れたデバイスが、わずか1〜2年で大きな追加出費を要求する、あるいは買い替えを余儀なくされるという現実は、ユーザーにとって金銭的にも精神的にも大きな負担です。

この「壊れたら終わり」になりかねない修理ポリシーのリスクが、多くのユーザーにSurfaceシリーズへの強い不信感を抱かせ、次の選択肢から外させる大きな理由となっています。

長期利用で分かるSurface Laptopのデメリット

- Surfaceは何年もつ?耐久性の懸念点

- 故障率は高い?具体的なトラブル事例

- ソフトウェアの互換性に注意が必要

- Surface Laptop 5は何インチを選ぶべきか

- 最新のSurface Laptop 5は待つべき?

- まとめ:Surface Laptopのデメリットを再確認

Surfaceは何年もつ?耐久性の懸念点

PCを購入する際、重要な判断基準の一つが「何年もつのか」という耐久性です。

Surfaceシリーズは、長期利用における耐久性について、いくつかの懸念点が指摘されています。

まず、構造的な特徴として、多くのモデルでCPUやメモリといった発熱する主要部品がディスプレイの裏側に配置されています。

このため、高負荷な作業を長時間続けると熱がこもりやすく、熱による液晶ディスプレイの不具合やバッテリーの劣化を早める可能性があると言われています。

実際にユーザーからは、「購入して2年ほどでバッテリーの持ちが極端に悪くなった」「画面の一部が黄色く変色した」といった報告が挙がっています。

もちろん、これらは全ての個体で発生するわけではありませんが、構造上の弱点として認識しておく必要はあるでしょう。

バッテリー寿命を延ばすには

バッテリーの劣化を少しでも遅らせるためには、常に充電ケーブルを接続したままにするのではなく、適度に充放電を行うことや、高温になる場所での使用・保管を避けるといった工夫が有効です。

また、Proシリーズのタイプカバーや、一部モデルで採用されているAlcantara(アルカンターラ)素材のパームレストは、長期間使用すると摩耗や汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。

美しいデザインを長く保つためには、丁寧な取り扱いが求められます。

故障率は高い?具体的なトラブル事例

「Surfaceの故障率は高い」と断定することはできませんが、特定のトラブル事例が比較的多く報告されているのは事実です。

これらの情報を事前に知っておくことは、万が一の際に冷静に対処するために役立ちます。

よく報告されるトラブルには、以下のようなものがあります。

- 画面の不具合:前述の熱問題に起因すると思われる画面の黄ばみ、ちらつき、縦線が入るなど。

- バッテリーの膨張:バッテリーが内部で膨張し、ディスプレイを押し上げてしまう事象。

- 起動不良:突然電源が入らなくなる、ロゴ画面でフリーズするなど。

- Wi-Fi接続の不安定:Wi-Fiが頻繁に途切れる、接続できなくなるなど。

- タイプカバーの認識不良:キーボードが突然認識されなくなる。

高額な修理費用に注意

Surfaceの大きなデメリットとして、修理費用の高さが挙げられます。

Surfaceは分解して部品交換を行うことが非常に困難な構造をしており、故障した場合は本体交換での対応となることがほとんどです。

このため、保証期間が過ぎていると、修理費用が新品を購入するのと変わらないほどの金額になるケースも少なくありません。

延長保証サービス「Microsoft Complete」への加入を真剣に検討する価値があるでしょう。

ソフトウェアの互換性に注意が必要

前述の通り、特に注意が必要なのがソフトウェアの互換性です。

これは、新しい世代のSurfaceで採用が進んでいるARM版CPUに起因する問題です。

従来のPCで主流だったIntelやAMD製のCPU(x86/x64アーキテクチャ)とは設計思想が異なるため、ARM版CPUを搭載したSurfaceでは、古いソフトウェアや一部の専門的なアプリケーション、特定のゲームなどが正常に動作しない場合があります。

ネイティブ動作とエミュレーション動作

Windows on ARMには「Prism」と呼ばれる高性能なエミュレーション機能があり、多くのx86/x64アプリを仮想的に動かすことができます。

しかし、エミュレーションで動作するアプリは、ネイティブで動作する場合に比べてパフォーマンスが低下したり、一部機能が利用できなかったりする可能性があります。

| 動作方式 | 特徴 | 該当アプリの例 |

|---|---|---|

| ネイティブ動作 | CPUに最適化されており、最高のパフォーマンスを発揮する。 | Microsoft Office、Edge、Photoshop(ARM版)など |

| エミュレーション動作 | 仮想的に動作させるため、パフォーマンスが低下する場合や、互換性の問題が発生する可能性がある。 | 一部の古いアプリ、特定の業務用ソフト、一部のPCゲームなど |

このため、「普段使っているあのソフトが動かない」といった事態を避けるためにも、購入を検討しているモデルのCPUがIntel/AMD製なのか、ARM製(Snapdragonなど)なのかを必ず確認し、利用したいソフトウェアの動作要件と照らし合わせることが極めて重要です。

Surface Laptop 5は何インチを選ぶべきか

Surface Laptop 5の購入を検討する際、多くの人が悩むのが13.5インチと15インチ、どちらのサイズを選ぶかという点です。

それぞれにメリット・デメリットがあり、最適な選択は利用シーンによって大きく異なります。

13.5インチモデルのメリット・デメリット

メリット:最大の魅力は、その携帯性の高さです。重量は約1.3kg弱と比較的軽量で、A4サイズより一回り大きい程度のコンパクトさなので、カバンに入れて気軽に持ち運ぶことができます。大学の講義やカフェ、出張先など、頻繁に場所を移動して作業する方に最適です。

デメリット:画面が小さい分、複数のウィンドウを並べて作業する際には窮屈に感じることがあります。また、ラインナップされているCPUやストレージの選択肢が15インチモデルに比べて少ない場合があります。

15インチモデルのメリット・デメリット

メリット:大画面による作業のしやすさが魅力です。画面が大きいことで視認性が向上し、複数のアプリケーションを同時に表示しても快適に作業を進められます。動画視聴や画像編集など、エンターテイメント用途でも迫力ある体験ができます。

デメリット:重量が約1.5kg超となり、携帯性は13.5インチモデルに劣ります。毎日持ち運ぶには少し重く感じるかもしれません。主に自宅やオフィスなど、決まった場所で据え置いて使うことが多い方に向いています。

結論として、「持ち運び」を最優先するなら13.5インチ、「作業のしやすさ」や「画面の見やすさ」を重視するなら15インチを選ぶのが基本的な考え方となるでしょう。

ご自身のライフスタイルを想像し、どちらの要素がより重要かを見極めてください。

最新のSurface Laptop 5は待つべき?

PCの購入タイミングで悩ましいのが、「最新モデルを待つべきか、現行モデルや型落ちモデルをお得に買うべきか」という問題です。

Surface Laptop 5に関しても、その後継機を待つべきか迷う方は多いでしょう。

結論から言うと、判断の分かれ目は「最新の性能を求めるか」と「コストパフォーマンスを重視するか」にあります。

最新モデル(例えば、次世代のLaptop)は、Snapdragon X Eliteのような新しいARMベースの高性能CPUを搭載し、処理性能やバッテリー効率が大幅に向上する可能性があります。

また、Wi-Fi 7などの最新規格に対応することも期待できます。

常に最先端の技術に触れたい、少しでも快適な動作環境を求めるという方は、最新モデルの発表を待つ価値があるでしょう。

型落ちモデルを狙うメリット

一方、最新モデルが発表されると、Surface Laptop 5のような現行モデルや、Laptop 4といった旧モデルは価格が下がる傾向にあります。

Surface Laptop 5が搭載する第12世代Intel Core i5/i7プロセッサは、現在でもOffice作業やWebブラウジング、簡単な画像編集といった多くの用途で十分すぎる性能を持っています。

最新の3Dゲームや高度な動画編集を行わないのであれば、価格がこなれた型落ちモデルは非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

ご自身の使い方で現行モデルのスペックでも十分だと判断できるのであれば、無理に最新モデルを待つ必要はありません。

セール時期などを狙って、お得に購入するのも賢い選択です。