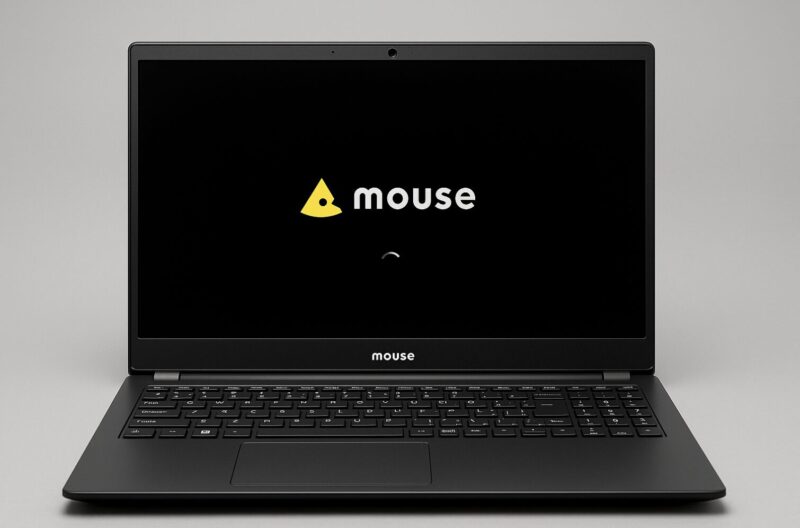

お使いのマウスコンピューターが起動しない、ロゴ画面で固まってしまうトラブルにお困りではありませんか。

電源を入れた後、ロゴから動かないのはなぜか、ロゴから進まない原因は何なのか、多くの方が不安に感じています。

特に、起動しないノートパソコンでこの問題が起きると、作業が完全に止まってしまい深刻です。

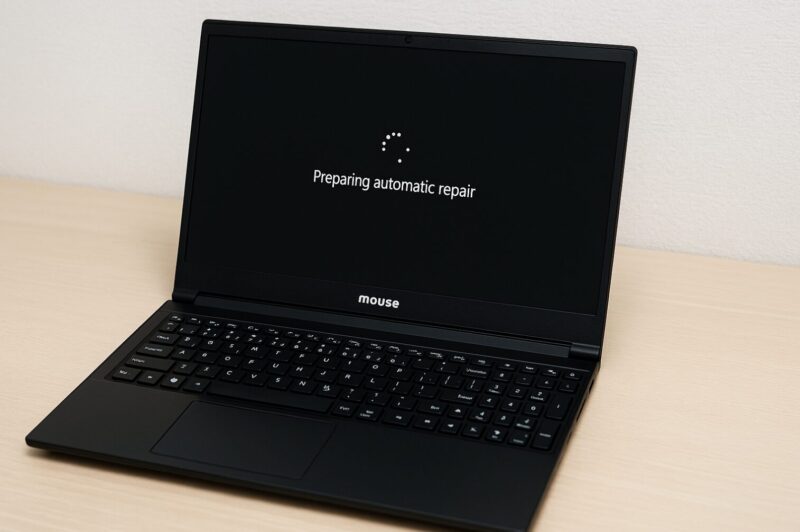

windows11が起動しない、あるいはBIOSが起動しないといった症状や、画面が真っ暗になるケース、自動修復を準備していますというメッセージから進まないこともあります。

さらにセーフモードも起動しない、自動修復できないとなると、立ち上がらない時の対処法は何か、どうすればロゴを消すことができるのかと途方に暮れてしまうかもしれません。

この記事では、そのような状況を解決するための原因と具体的な対処法を分かりやすく解説します。

マウスコンピューターがロゴ画面のまま起動しない原因

- ロゴから動かない・進まない原因はなぜ?

- windows11で起動しない場合の注意点

- 起動しないノートパソコン特有の問題

- BIOSが起動しない時の確認ポイント

- ロゴ画面のあと画面が真っ暗になる症状

ロゴから動かない・進まない原因はなぜ?

マウスコンピューターのロゴが表示されたまま微動だにしなくなる主な原因は、システムがOS(オペレーティングシステム)を正常に読み込めていないという深刻な状態にあります。

パソコンの起動プロセスは、電源投入後、まずBIOS/UEFIという基盤プログラムがハードウェアを初期化・チェックし、その後ストレージ(HDDやSSD)に記録されたWindowsを呼び出す、という流れで進みます。

この連鎖のどこかで致命的な問題が発生すると、ロゴ画面で処理が停止してしまうのです。

具体的には、ソフトウェアの不具合からハードウェアの物理的な故障まで、以下のように多岐にわたる要因が考えられます。

ロゴフリーズを引き起こす5つの主な原因

- Windows Updateの不具合:更新プログラムのインストール中に電源が切れた、プログラム自体に互換性の問題があった、などの理由でシステムファイルが破損するケースです。

- ストレージ(HDD/SSD)の不具合:経年劣化による不良セクタの発生(論理障害)や、ヘッドの固着・モーターの故障(物理障害)により、OSのデータを読み出せなくなっています。

- BIOS/UEFI設定の問題:起動デバイスの順序が誤っている、あるいは何らかの理由で設定が破損している状態です。

- 周辺機器の干渉:接続されたUSBメモリや外付けHDDを起動ドライブと誤認識してしまい、処理が止まることがあります。

- メモリやマザーボードの物理故障:パソコンの基幹部品が物理的に壊れているケースで、最も深刻な原因の一つです。

これらの原因は単独で発生するとは限らず、例えばストレージの劣化がWindows Updateの失敗を誘発するなど、複数が連鎖していることも少なくありません。

そのため、やみくもに対処するのではなく、可能性の高い原因から一つずつ潰していく慎重なアプローチが求められます。

windows11で起動しない場合の注意点

近年、特にWindows 11を搭載した比較的新しいモデルでこの問題が発生した場合、特定のWindows Updateが直接的な原因となっている可能性を疑うべきです。

実際に2025年6月、マウスコンピューターは公式サイト上で、特定のWindows Updateを適用した一部のノートPCにおいてOSが起動しなくなる、という重大な不具合を公式に発表しました。

【公式情報】特定のWindows Updateに関する重要なお知らせ

マウスコンピューターは、この問題に対し、根本的な解決策となる対策版のBIOS(UEFI)アップデートを順次公開しています。

ご自身のPCが対象モデル(mouse A5/B5/K5、G-Tune E4/E5/P5、DAIV 4N/5Nなど多数)に含まれていないか、まずは公式サイトの情報を確認することが、遠回りのようで最も確実な解決策となります。(参照:マウスコンピューター サポートセンターからのお知らせ)

公式サイトによると、この不具合の主な症状は「弊社ロゴ画面から先に進まない」「『自動修復を準備しています』の画面で停止する」とされており、まさに当記事で扱っているトラブルそのものです。

セキュリティ維持に不可欠なWindows Updateですが、ごく稀にシステム構成との整合性問題から、このような深刻な起動トラブルを引き起こすリスクがあることは、ユーザーとして知っておくべき重要な事実です。

起動しないノートパソコン特有の問題

ノートパソコンが起動しない場合、その携帯性や構造ゆえに、デスクトップPCとは異なる特有の問題点を考慮する必要があります。

代表的なものが、バッテリー関連の不具合と内部への静電気帯電です。

長年の使用で劣化したバッテリーや、単純な充電不足は、OS起動のような大きな電力を要する処理の途中で電力供給が不安定になり、フリーズの原因となります。

また、ノートパソコンは内部の空間が狭く熱がこもりやすいため、静電気が溜まりやすい構造です。

この溜まった電気が電子部品に悪影響を及ぼし、一時的な動作不良を引き起こすことが少なくありません。

この静電気トラブルに非常に有効なのが「放電」と呼ばれるメンテナンス作業です。

これは、PCからACアダプタやバッテリーなど全ての電源供給源を断った状態で電源ボタンを数回〜数十秒押し、内部コンデンサなどに溜まった残留電気を強制的に放出させるものです。

驚くほど簡単に、これだけで問題が解決するケースも多々あります。

その他、持ち運び時の振動や軽い衝撃が繰り返されることで、内部に装着されているメモリモジュールやストレージの接続がわずかに緩み、接触不良を起こして起動失敗に至るというのも、ノートパソコンならではのトラブルと言えるでしょう。

BIOSが起動しない時の確認ポイント

ロゴ画面でフリーズしている状態でも、多くの場合、電源投入直後に特定のキー(マウスコンピューター製品ではF2キーやDelキーが一般的)を連打することで、Windowsが起動する前の根源的な設定画面「BIOS/UEFI」を呼び出すことができます。

しかし、このBIOS画面すら表示されない場合、問題はソフトウェアレベルではなく、ハードウェアレベルの極めて深刻な障害である可能性が飛躍的に高まります。

BIOSが起動しない原因としては、以下のような物理的な要因が考えられます。

- キーボードの認識失敗:BIOSを呼び出すキー入力自体がPCに届いていない。別のUSBポートに挿し変えたり、他のキーボードで試す価値はあります。

- マザーボードの物理的な故障:全ての部品が接続される母なる基板「マザーボード」が故障している場合、BIOSの起動も行えません。

- BIOSファームウェアの致命的な破損:BIOSアップデートの失敗などにより、BIOSプログラム自体が壊れてしまった状態です。

この状態に陥った場合、もはやユーザー自身で安全に対処できる手段は残されていません。

マザーボードの修理や交換は高度な専門知識を要するため、無理な操作は完全にPCを破壊するリスクしかありません。

速やかに専門の修理業者に診断を依頼することが、唯一の賢明な選択です。

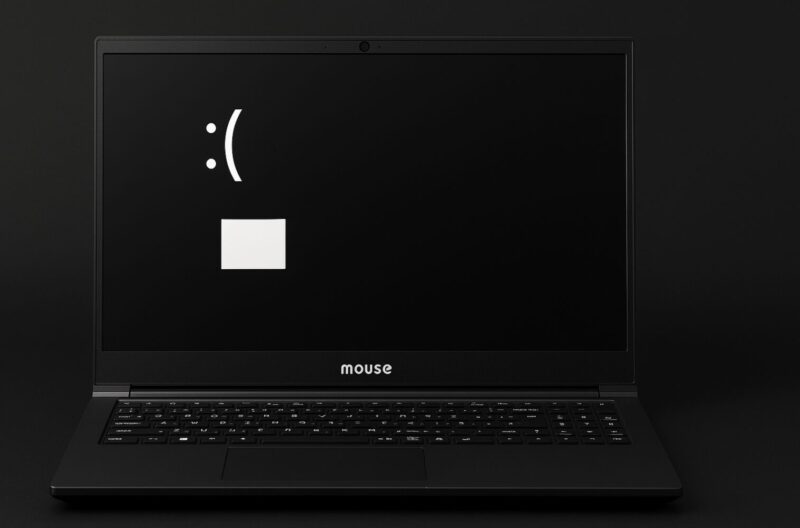

ロゴ画面のあと画面が真っ暗になる症状

「ロゴは表示されるが、その後すぐに画面が真っ暗になってしまう」という症状も、非常によくあるトラブルの一つです。

この現象は、BIOSによるハードウェアの初期チェック(POST)は無事に通過したものの、その後のWindowsをメモリに読み込む段階で処理が失敗していることを示唆しています。

症状にはいくつかのパターンがあります。

- マウスポインターだけ表示:Windowsのカーネル(中核部分)は読み込めたものの、画面を描画するグラフィック関連のサービスやドライバの起動に失敗している可能性が高いです。

- 完全に真っ暗(バックライトも消灯):より早い段階、OSローダーがシステムファイルを読み込む時点で失敗している可能性があります。

この段階まで進んでいるため、PCは「起動に失敗した」と自己判断し、「自動修復」機能を試みることがあります。

しかし、修復に必要なファイル自体が破損している場合、その自動修復機能すら正常に起動できず、結果として真っ暗な画面で沈黙してしまうことも珍しくありません。

ロゴ表示から画面が真っ暗になると、PCが完全に沈黙してしまったように感じて絶望的になりますよね。ですが、まだ試せる対処法は残されています。

次のセクションで、解決に向けた具体的な手順を詳しく見ていきましょう。

マウスコンピューターがロゴ画面のまま起動しない時の対処法

- PCが立ち上がらない時の対処法は?

- 自動修復を準備していますと表示されたら

- 自動修復できない時の次のステップ

- セーフモードが起動しない時の解決策

- 強制的にロゴを消す方法のリスク

- 総括:マウスコンピューターがロゴ画面のまま起動しない問題

PCが立ち上がらない時の対処法は?

マウスコンピューターがロゴ画面から立ち上がらないという絶望的な状況でも、冷静に対処することで解決できる場合があります。

パニックにならず、以下の手順をリスクの低いものから順番に試していくことが、事態を悪化させないための鍵となります。

まず試すべき4段階のトラブルシューティング

- 【STEP1】周辺機器をすべて取り外す:最も簡単で基本的な確認作業です。これが原因であることも意外と多いです。

- 【STEP2】強制終了と放電を行う:PC内部の帯電による一時的な動作不良をリセットします。

- 【STEP3】BIOS/UEFI設定を初期化する:誤った設定や破損した設定情報が出荷時の状態に戻ります。

- 【STEP4】Windows 回復環境を利用する:Windows自体の修復機能を使い、システムの復元などを試みます。

STEP1:周辺機器の取り外し

まずはPCの電源を長押しして完全に切り、コンセントから電源ケーブルを抜きます。

その上で、USBメモリ、外付けHDD/SSD、プリンター、スキャナー、ウェブカメラ、SDカードなど、購入後に接続した全ての周辺機器を取り外してください。

最小構成である「電源、モニター(デスクトップの場合)、キーボード、マウス」だけの状態で再度電源を入れ、起動するか確認します。

STEP2:強制終了と放電

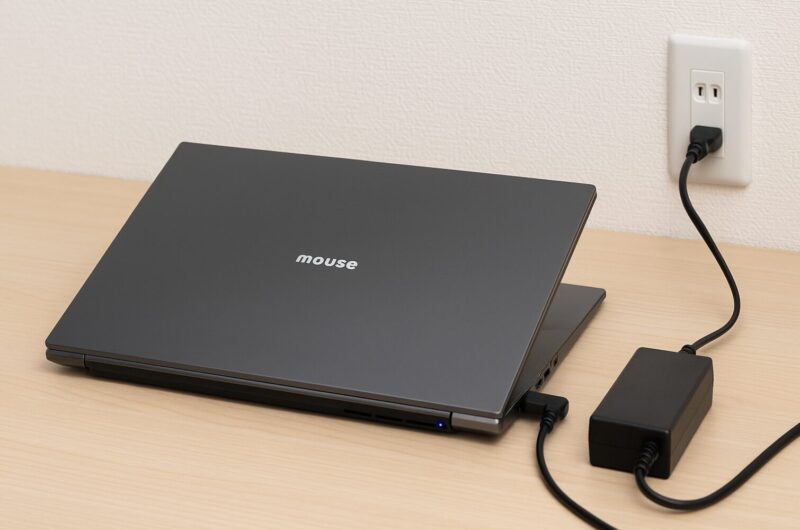

周辺機器を外しても改善しない場合、次に有効なのが「放電」です。

PCは内部に不要な電気が溜まることで動作が不安定になることがあります。

マウスコンピューターのFAQページでも案内されている正式な対処法です。

放電の具体的な手順

- PCの電源を完全に切ります。

- 電源ケーブルやACアダプタをコンセントから抜きます。

- ノートPCの場合は、可能であればバッテリーパックも取り外します。

- その状態で、電源ボタンを10秒〜20秒ほど長押しします。(これにより内部の電気が放出されます)

- 数分間放置した後、ACアダプタや電源ケーブルのみを接続して起動を試します。(参照:パソコンを 「 放電 」 する方法 | マウスコンピューター FAQ)

これらの物理的な対処法で解決しない場合、いよいよソフトウェア側の問題にアプローチしていきます。

自動修復を準備していますと表示されたら

Windowsは、正常にシャットダウンされなかった場合など、起動に2回連続で失敗すると、3回目の起動時に自動的に「Windows 回復環境(WinRE)」を起動しようと試みます。

その過程で表示されるのが「自動修復を準備しています」や「PCを診断中」といったメッセージです。

この画面が表示された場合、最も重要な行動は「何もしないで、待つ」ことです。

システムは、起動に必要なファイルが破損していないか、設定に異常がないかなどを自己診断し、修復可能な問題であれば自動で修正しようとします。

このプロセスはPCのスペックや問題の深刻度によっては、30分から数時間かかることもあります。

絶対に注意すべきこと:アクセスランプの確認

PC本体にあるHDD/SSDのアクセスランプがチカチカと点滅している間は、ストレージへの読み書きが行われています。

この最中に電源ボタン長押しで強制終了すると、システムファイルを破壊し、復旧可能な軽度の障害を、修復不可能な重度の障害へと悪化させてしまう危険性が極めて高いです。

ランプが完全に消灯するまで、辛抱強く待ってください。

しかし、何時間待っても画面が変わらない、アクセスランプが完全に沈黙してしまっている場合は、回復環境の読み込み自体に失敗しています。

その際は、回復オプションを手動で操作する必要があります。

自動修復できない時の次のステップ

自動修復が最終的に「PCを修復できませんでした」という結果で失敗した場合や、そもそも自動修復が始まらない場合は、「詳細オプション」画面からより高度な修復を手動で試すことになります。

この画面は、Windowsのトラブルにおける最後の砦とも言える場所です。

初心者がまず試すべき、比較的安全で効果の高いオプションは以下の通りです。

| 修復オプション | 内容と特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| スタートアップ修復 | Windowsが起動しない一般的な原因を自動的にスキャンして修復を試みる機能です。まずはこれを実行します。 | 解決できないことも多いですが、試す価値はあります。 |

| システムの復元 | PCの調子が良かった過去の時点(復元ポイント)にシステムの状態を戻します。個人用ファイルは消えません。 | 復元ポイントが作成されている必要があります。復元ポイント以降に加えた設定変更やアプリのインストールは失われます。 |

| 更新プログラムのアンインストール | Windows Updateが原因である場合に最も有効です。直近にインストールされた更新プログラムを削除します。 | 「品質更新」と「機能更新」の2種類があり、どちらが原因か不明な場合は両方試す必要があります。 |

| コマンドプロンプト | 黒い画面にコマンドを打ち込んで操作します。システムファイルのチェック(sfc)などが可能です。 | 上級者向けです。誤ったコマンドはシステムを完全に破壊する可能性があるため、意味を理解せず実行しないでください。 |

Windows Updateが原因だと考えられる場合は、まず「更新プログラムのアンインストール」を選択するのが最も的確な対処法です。

それで解決しない場合に、次に「システムの復元」を試す、という順序で進めるのが良いでしょう。

Microsoftの公式サイトでも、これらの回復オプションについて詳しく説明されています。

セーフモードが起動しない時の解決策

セーフモードは、Windowsの動作に必須ではないドライバやサービスを一切読み込まず、最小限の構成で起動する特殊な診断モードです。

もし通常起動はできなくてもセーフモードで起動できれば、原因となっているソフトウェアの削除、ドライバの更新、そして最も重要なデータのバックアップといった延命措置を講じることが可能になります。

セーフモードへの移行は、「詳細オプション」から「スタートアップ設定」を選び、再起動後の画面でキーボードの「4」または「F4」キーを押すことで行えます。

しかし、万策尽きて試したこのセーフモードすら起動しない(途中でフリーズするか、ブルースクリーンになる)場合、事態は極めて深刻です。

これは、グラフィックドライバのような末端のプログラムではなく、Windowsの根幹をなすシステムファイル自体が深刻なダメージを受けているか、あるいはストレージ(HDD/SSD)が物理的に故障しかけていることを強く示唆します。

【警告】セーフモード起動失敗は危険信号

この段階に至ると、ユーザーが自力で安全にできることは、もはやありません。

通電を繰り返すこと自体が、物理障害を悪化させ、データ復旧の可能性を著しく低下させます。

絶対に失いたくない大切なデータがある場合は、ただちにPCの電源を切り、データ復旧を専門とする業者に診断を依頼してください。

強制的にロゴを消す方法のリスク

ロゴ画面で止まってしまった際、「ロゴを消す」、つまりこの状態を無理やり突破したいという気持ちはよく分かります。

そのための唯一の手段が「電源ボタン長押しによる強制終了」ですが、この行為が持つリスクを正しく理解しておく必要があります。

前述の通り、強制終了を2回繰り返すことで自動修復を起動できますが、これはあくまで緊急手段です。

パソコン、特にストレージは非常にデリケートな部品であり、動作中に突然電源を絶たれることを想定して設計されていません。

むやみに強制終了を繰り返すと、以下のような深刻な事態を招きかねません。

- ファイルシステムの崩壊:データの索引情報が破損し、ファイルやフォルダが消失、あるいは開けなくなります。

- ストレージへの物理的ダメージ:特にHDDの場合、データの読み書き中にヘッドが退避する間もなく電源が落ちることで、データ記録面に傷がつく(クラッシュする)危険があります。

- OSの完全破壊:起動に不可欠なシステムファイルが中途半端な状態で書き込まれ、二度と起動できなくなり、最終的にOSの再インストール(初期化)しか手がなくなります。

強制終了は、問題を解決する魔法のボタンではなく、より深刻な故障を引き起こしかねない劇薬です。

実行する際は、そのリスクを十分に理解した上で、必要最小限に留めるべきです。