マウスコンピューターのPCを購入し、いざイヤホンマイクを接続しようとしたら「イヤホンから音が出ない」「ヘッドセットが認識しない」といった問題に直面していませんか?

特に、ヘッドセットのマイクが認識しない、あるいはマイクが反応しないというトラブルは、オンラインゲームやリモート会議が普及した現在、多くの方が経験する深刻な問題です。

イヤホンジャックはどこにあるのか確認し、正しくヘッドセットを接続したはずなのに、なぜかイヤホンを差してもスピーカーから音が出るなど、原因がわからず困惑することもあるでしょう。

この記事では、マウスコンピューターのイヤホンジャックに関するあらゆる問題を解決するため、物理的な端子の規格からWindowsのソフトウェア設定に至るまで、原因の特定から具体的な設定方法までを網羅的に、そしてより深く掘り下げて解説します。

マウスコンピューターのイヤホンジャックで音が出ない原因

- まずは確認!イヤホンジャックはどこ?

- イヤホンから音が出ない時の主な理由

- なぜヘッドセットが認識しないのか

- マイクが反応しないのは端子が原因?

- イヤホンを差してもスピーカーから音が出る

まずは確認!イヤホンジャックはどこ?

マウスコンピューターのPCで音声トラブルに見舞われた際、最初に行うべき最も基本的なステップはイヤホンジャックの物理的な場所と種類の正確な確認です。

意外なことに、多くのトラブルは単純な接続ミスから始まっています。

物理的な接続が間違っている状態では、どのようなソフトウェア設定を試みても問題は決して解決しません。

デスクトップPC、特にG-TuneなどのゲーミングモデルやDAIVといったクリエイターモデルの場合、イヤホンジャックは利便性を考慮して本体の前面と背面の2か所に配置されていることが一般的です。

多くの場合、前面パネルにはヘッドホン(音声出力)用とマイク(音声入力)用の2つの独立した端子が備わっています。

これらは国際的なカラーコードやアイコンで視覚的に区別できるようになっています。

端子の色とアイコンを確認しよう

- ヘッドホン端子 (音声出力): 一般的に緑色のリングで色分けされ、ヘッドホンの形をしたアイコンが刻印されています。こちらがゲームの音や音楽を聴くための出力ポートです。

- マイク端子 (音声入力): 一般的にピンク色または赤色のリングで色分けされ、マイクの形をしたアイコンが刻印されています。こちらがボイスチャットなどで自分の声をPCに入力するためのポートです。

ノートPCでも同様に、本体の側面にこれらの端子が配置されています。

薄型モデルではスペースの都合上、ヘッドホンとマイクの機能が一体になった4極対応のヘッドセット用端子が1つだけの場合もありますが、マウスコンピューターの多くのモデルでは、デスクトップ同様に機能が独立した2つのジャックが搭載されているケースが多く見られます。

まずはお使いのPCのどこに、どの種類のジャックが存在するのかを正確に把握することが、複雑に見える音声トラブルを解決するための、最も重要で確実な第一歩となります。

イヤホンから音が出ない時の主な理由

イヤホンを正しいジャック(緑色のヘッドホン端子)に接続しているはずなのに全く音が出ない、という場合、その原因のほとんどはPC側のジャック(端子)と、お使いのイヤホン側のプラグの「仕様(規格)」が物理的に合っていないことに起因します。

具体的には、近年スマートフォン向けに付属品として、あるいは単体で販売されている「マイク付きイヤホン(ヘッドセット)」の大多数は、「4極プラグ」という規格を採用しています。

これは、1本の金属プラグにある4つの接点(極)を利用して、音声出力(ステレオの左・右)と音声入力(マイク)、そして共通のグラウンド(アース)という4つの信号を同時にやり取りするものです。

一方で、多くのデスクトップPCや一部のノートPCが伝統的に搭載しているのは、音声出力専用の「3極ジャック」と、マイク入力専用の「3極ジャック」です。

この根本的な仕様の不一致が、「音が出ない」という致命的な問題を引き起こします。

4極プラグを3極のヘッドホンジャックに差し込んでも、プラグとジャック内部の金属接点が想定された位置で正しく接触しないため、音声信号が正常に伝わらない、あるいはショートして全く音が出なくなるのです。

3極プラグと4極プラグの構造的な違い

| プラグの種類 | 構造 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 3極 (TRS) | 先端から順に「左(L)」「右(R)」「グラウンド(G)」の3つの接点を持つ。マイク機能はない。 | 一般的なヘッドホン、PC用スピーカー、PCの音声出力・入力ジャック |

| 4極 (TRRS) | 先端から順に「左(L)」「右(R)」「マイク(Mic)」「グラウンド(G)」の4つの接点を持つ(CTIA規格の場合)。 | スマートフォン用のマイク付きイヤホン、ヘッドセット、一部のノートPC |

「この間までスマホでは普通に使えていたのに、PCに挿した途端にうんともすんとも言わなくなった…」という場合、ほぼ100%この規格の違いが原因です。

PCの故障を疑う前に、まずプラグの黒い線の数(3極なら2本、4極なら3本)を確認してみてください。

単に音を聞くだけのシンプルなイヤホン(マイク機能なし)であれば、その多くが3極プラグを採用しているため問題は起きにくいですが、マイク付きの製品をPCで使おうとする際には、この規格の違いを必ず念頭に置く必要があります。

なぜヘッドセットが認識しないのか

「ヘッドセットを接続しても、Windowsがデバイスとして全く認識してくれない」という症状も、前述の3極・4極の規格ミスマッチが根本的な原因です。

これは単に音が出ないだけでなく、PCのオペレーティングシステムレベルで問題が発生していることを示しています。

PCのオーディオ回路から見ると、音声出力(ヘッドホン)ジャックにはヘッドホンが、音声入力(マイク)ジャックにはマイクが接続されることを想定して設計されています。

そこに想定外の規格である4極プラグが接続されると、電気的な特性が一致せず、デバイスとして正しく認識処理ができない状態に陥ってしまうのです。

Windowsのサウンド設定画面(コントロールパネル)を開いても、接続したはずのヘッドセットがデバイス一覧に表示されないのはこのためです。

片方の機能だけ、例えば音声は聞こえるがマイクが使えない(またはその逆)という中途半端なケースもありますが、これもプラグ内部の4つの接点のうち、一部しかジャック側と正しく接触していないために起こる典型的な現象です。

不完全な接続が引き起こす電気的な問題

4極プラグを3極のヘッドホンジャックに接続すると、本来マイク用であるべき接点がグラウンド(アース)に接触してしまうことがあります。

これによりPCは「何かが接続された」という物理的な検知はするものの、それがヘッドセットであるとは電気的に判断できません。

結果として、デバイス一覧に表示されなかったり、表示されても「未接続」や「準備完了」といったアクティブな状態にならないのです。

つまり、ユーザーの目にはヘッドセットが物理的にしっかりと接続されているように見えても、電気信号のレベルではPCとの正しい通信が確立されていないため、OSからは「認識しない」デバイスとして扱われてしまうのです。

マイクが反応しないのは端子が原因?

ヘッドセット使用時のトラブルで最も頻繁に報告されるのが「ゲーム音や音楽はちゃんと聞こえるのに、ボイスチャットで自分の声が相手に届かない(マイクだけが全く反応しない)」という問題です。

これも結論から言えば、端子(ジャックとプラグ)の物理的な規格違いが100%の原因です。

お使いの4極プラグ付きヘッドセットを、マウスコンピューターのPCにある緑色(またはヘッドホンマーク付き)の3極イヤホンジャックに接続したシナリオを考えてみましょう。

この場合、プラグの先端部分にある音声出力(左・右)に関する接点は、ジャック側の接点と偶然うまく位置が合い、イヤホンから音は聞こえるかもしれません。

しかし、4極プラグの根元側にあるマイク用の接点は、音声出力専用である3極ジャックの内部には対応する受け皿(回路)が存在しません。

そのため、マイクへの信号経路が物理的にどこにも繋がっていない、宙に浮いた状態になってしまい、マイクが全く反応しなくなるのです。

これはソフトウェアやドライバの設定以前の、根本的な物理構造の問題です。

逆に、もし誤ってピンク色(またはマイクマーク付き)のマイク用3極ジャックにヘッドセットを接続すると、今度はマイクは使えるけれどイヤホンから音が一切聞こえない、という真逆の現象が発生します。

これは、1本のプラグで両方の機能をまかなおうとしている利便性の高いヘッドセットと、最高の音質・性能を求めて機能を完全に分離させているPCとの間で起こる、避けられない構造的な問題なのです。

イヤホンを差してもスピーカーから音が出る

「イヤホンをしっかりとジャックに接続したのに、PC本体の内蔵スピーカーから音が鳴り続けてしまう」という現象も、利用者からよく報告される不可解なトラブルの一つです。

この問題は、これまでの物理的な規格ミスマッチとは少し異なり、複数の原因が複合的に絡んでいる可能性があります。

1. サウンドドライバによるデバイスの自動検出が機能していない

現代のPCは、イヤホンジャックにプラグが差し込まれると、ジャック内部の物理的なスイッチによってそれを検出し、OSに通知します。

通知を受けたサウンドドライバ(特に多くのPCで採用されているRealtek製ドライバ)は、音声の出力先を内蔵スピーカーからイヤホンへと自動的に切り替える役割を担っています。

しかし、このサウンドドライバの不調や設定の問題で、この自動検出・切替機能がうまく働かないことがあるのです。

イヤホンを接続した際に「どのデバイスを接続しましたか?」といったポップアップ(Realtek HD オーディオマネージャなど)が表示されることがありますが、そこで正しい選択ができていない、あるいは何らかの理由でポップアップ自体が表示されない場合にこの問題が起こりがちです。

2. Windowsの出力デバイスが固定されている

もう一つの可能性として、Windowsのサウンド設定において、音声の出力先が意図せず内蔵スピーカーに固定(既定のデバイスとして設定)されてしまっているケースが考えられます。

この場合、PCはイヤホンが接続されたことを物理的に認識していても、OSの「スピーカーから音を出す」という設定を優先してしまうため、スピーカーから音が出続けてしまいます。

Microsoftの公式サポートページでも、音声トラブルの解決策として出力デバイスの確認が挙げられています。

この問題は、物理的な接続のミスマッチというよりは、PC内部のソフトウェアやドライバ側の設定に起因することが多いのが特徴です。

そのため、ハードウェアの交換を検討する前に、後述するサウンド設定の見直しを試すことで解決することが期待できます。

マウスコンピューターのイヤホンジャック設定と解決策

- 正しいヘッドセットの接続方法とは

- ヘッドセットのマイクが認識しない時の設定

- イヤホンマイクには変換アダプタが必須

- Realtek Audio Consoleでの設定

- サウンドの既定デバイスを切り替える

- まとめ:マウスコンピューターのイヤホンジャック問題解決法

正しいヘッドセットの接続方法とは

スマートフォン用のマイク付きイヤホン(4極プラグ)を、マウスコンピューターのデスクトップPCなどで、その性能を100%発揮させて正常に使うための最も確実で正しい方法は、「4極→3極x2 変換アダプタ(分配ケーブル)」を使用することです。

これこそが、すべての物理的な問題を解決する鍵となります。

このアダプタは、ヘッドセットが持つ1本の4極プラグが内包する「音声出力(L/R)」と「マイク入力」の電気信号を、PC側が必要とする2本の独立した3極プラグ(ヘッドホン用とマイク用)に物理的に分離・分配させるための、シンプルかつ非常に効果的なケーブルです。

変換アダプタを使った正しい接続手順

| ステップ | 接続イメージ | 詳細説明 |

|---|---|---|

| 1 | ヘッドセット(4極プラグ) | まず、お使いのスマートフォン用イヤホンマイクなどを準備します。プラグ部分に黒い線が3本あることを確認してください。 |

| ↓ | ||

| 2 | 変換アダプタ(4極メス端子) | 次に、用意した変換アダプタのメス側(受け口)に、ヘッドセットの4極プラグを「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。 |

| ↓ | ||

| 3 | PC本体(3極ジャック x2) | 最後に、アダプタから分岐した2本のオスプラグを、それぞれPCの対応するジャックに接続します。プラグは通常、ヘッドホン(緑)とマイク(ピンク)のアイコンや色で明確に区別されていますので、間違えないように接続してください。 |

この変換アダプタを一つ用意するだけで、これまで解決できなかった物理的な規格の違いに起因する問題がすべて解消され、ヘッドセットのイヤホンとマイクの両方がPCに正しく認識され、機能するようになります。

この種のアダプタは、家電量販店やオンラインストアで数百円からと非常に安価に購入可能です。

ヘッドセットのマイクが認識しない時の設定

変換アダプタを使って物理的に正しく接続しても、まだマイクが認識されない場合、問題はソフトウェア、つまりWindowsの設定にある可能性が高いです。

特に、ユーザーのプライバシー保護を目的としたマイク設定や、音声デバイスの優先順位(既定のデバイス)設定が正しくないと、マイクは有効になりません。

1. マイクのプライバシー設定を最優先で確認

Windows 10および11には、アプリがマイクにアクセスすることをOSレベルで許可・ブロックする、強力なプライバシー機能が搭載されています。

これが意図せずオフになっていると、ハードウェアやドライバが正常でも、どのアプリもマイクを使用できません。

[スタート] > [設定] > [プライバシーとセキュリティ] > [マイク] へと進んでください。

ここで、「マイクへのアクセス」と「アプリにマイクへのアクセスを許可する」の両方のスイッチが「オン」になっていることを必ず確認してください。

使用したい特定のアプリ(DiscordやZoomなど)が一覧にある場合は、そのアプリのスイッチも個別にオンにする必要があります。

2. サウンド設定でマイクを有効化し、既定のデバイスに設定

次に、サウンドのコントロールパネルで、PCが使用するべきマイクがどれであるかを明確に指定します。

- タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンドの設定」を選択します。

- 設定画面を下にスクロールし、「サウンドの詳細設定」または「サウンド コントロール パネル」のリンクをクリックして開きます。

- 表示されたウィンドウの「録音」タブを選択します。

- 一覧に表示されているマイクデバイス(例: Realtek High Definition Audio, Microphone Arrayなど)の中で、実際に接続したマイクが「無効」になっていれば、右クリックして「有効」を選択します。

- 最も重要なステップとして、有効にしたマイクを再度右クリックし、「既定のデバイスとして設定」を選びます。これにより、緑色のチェックマークが付き、OSが標準で使用するマイクとして設定されます。

イヤホンマイクには変換アダプタが必須

この記事で繰り返し強調していますが、マウスコンピューターのPC(特に拡張性の高いデスクトップやG-Tune、DAIVシリーズ)で、スマートフォン向けに市販されているイヤホンマイク(4極プラグを持つヘッドセット)を快適に使用するためには、4極から3極x2への変換アダプタは、もはや「推奨」ではなく「必須」のアイテムであると断言できます。

なぜ「必須」とまで言い切れるのか?

アダプタなしで4極プラグを3極ジャックに直接接続しようとすると、それはPCの故障ではなく、単なる「規格の不一致」が原因で、以下のような予期せぬトラブルがほぼ確実に発生します。

これはユーザーの工夫やソフトウェア設定では回避不可能な物理的な問題です。

- 機能不全: 音は聞こえるがマイクが使えない、またはその逆。最悪の場合、両方とも機能しない。

- 認識エラー: デバイスがOSに全く認識されない、あるいは不安定になる。

- 音質劣化: 正常に聞こえても、ノイズが発生する、音が極端に小さい、左右のバランスがおかしいなど、本来の音質が損なわれる。

高価なゲーミングヘッドセットを「PCで使えないから」と諦めて買い直す前に、まずは数百円の投資で変換アダプタを試すことが、時間的にも金銭的にも最も合理的で賢明な解決策となります。

「変換ケーブル」「分配ケーブル」「4極から3極2股」「ヘッドセット スプリッター」といったキーワードで検索すれば、多くの信頼できるメーカーの製品が見つかります。

一つ持っておくと、将来PCを買い替えた際や、友人のPCでボイスチャットをするときなど、様々な場面で役立つ非常に便利なアイテムです。

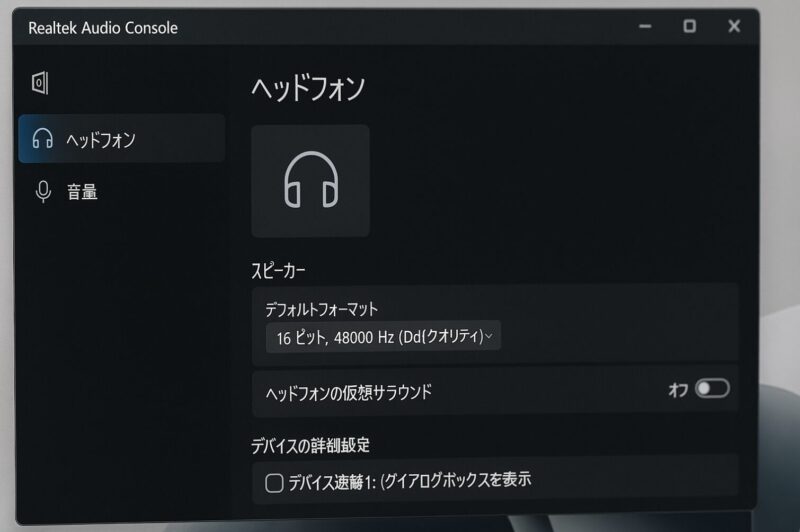

Realtek Audio Consoleでの設定

現在市場にある多くのPCのサウンド機能は、台湾のRealtek社が開発したオーディオチップとドライバによって制御されています。

これらのPCには、「Realtek Audio Console」という専用の管理ツールがプリインストールされており、これを使うことでWindows標準の設定よりもさらに詳細な音声設定が可能です。

イヤホンを接続した際の挙動がおかしい場合、このツールの設定を見直すことが非常に有効です。

コネクタ設定(リタスキング)の確認と変更

このツールの強力な機能の一つが、物理的なジャックの役割をソフトウェア上で変更する「コネクタのリタスキング」です。

これにより、PCによるデバイスの誤認識を強制的に修正できます。

- Windowsの検索バーに「Realtek Audio Console」と入力し、アプリを起動します。

- アプリが起動したら、画面左側のメニューから「デバイス詳細設定」をクリックします。

- 画面にPCのオーディオジャック(フロントパネルの緑やピンクの端子など)がアイコンで表示されます。接続したジャックのアイコン(色が濃くなっているはずです)をクリックします。

- 「どのデバイスを接続しましたか?」という問いに対し、プルダウンメニューから正しいデバイスの種類を選択します。マイク機能のないイヤホンなら「ヘッドフォン」、マイク付きなら「ヘッドセット」を選択します。

この設定を正しく行うことで、ドライバレベルで接続されたデバイスの種類を正確に認識させ、OSに適切な情報を渡すことができます。

これにより、音声の入出力が正しく割り当てられます。

便利な自動ポップアップダイアログの有効化

「デバイス詳細設定」の画面には、「デバイスを差し込むとき、自動ポップアップダイアログを有効にします」といった趣旨のスイッチがあります。

これを「オン」にしておくことを強く推奨します。

オンにすると、ジャックにプラグを接続するたびに、どのデバイスを接続したかを確認する画面が自動で表示されるようになり、接続時の誤認識を未然に防ぎ、トラブルシューティングを容易にします。

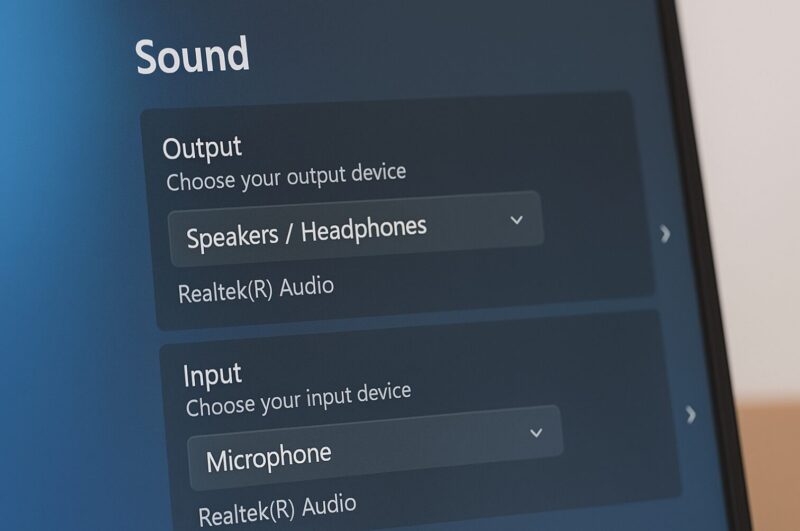

サウンドの既定デバイスを切り替える

「変換アダプタを使い、Realtekの設定も確認した。

それでもイヤホンから音が出ない、またはマイクが反応しない」という最終段階で確認すべきなのが、Windowsがどのオーディオデバイスを標準で使うかという「既定のデバイス」設定です。

特に複数の音声出力・入力デバイスがPCに接続されている環境では、この設定が意図しないものになっていることがよくあります。

再生デバイスの切り替え(スピーカー → ヘッドホン)

この設定は、音声の「出口」を指定する作業です。

- タスクバーの右端にあるスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド」を選択して、昔ながらのサウンド コントロール パネルを開きます。

- 表示されたウィンドウで「再生」タブが選択されていることを確認します。

- 一覧の中に「スピーカー」(通常はRealtek High Definition Audio)や、接続されていれば「ヘッドホン」といったデバイスが表示されます。

- ヘッドホンから音を出したい場合は、「ヘッドホン」(またはそれに相当するデバイス名)を一度クリックして選択し、下部にある「既定値に設定」ボタンをクリックします。

- 選択したデバイスに緑色のチェックマークが付けば設定完了です。「OK」を押してウィンドウを閉じます。

録音デバイスの切り替え(マイクの設定)

こちらは音声の「入口」を指定する、マイクにとって非常に重要な設定です。

- サウンド コントロール パネルの「録音」タブをクリックします。

- 使用したいマイク(変換アダプタ経由で接続したヘッドセットのマイク。通常は「マイク入力」や「Microphone」と表示されます)をクリックして選択します。

- 同様に「既定値に設定」ボタンをクリックします。

特に注意が必要なのは、グラフィックボードを搭載したPCでディスプレイとHDMIやDisplayPortで接続している場合です。

これらのケーブルは映像と同時に音声も伝送するため、ディスプレイ自体が「再生デバイス」として一覧に表示され、意図せずそちらが既定になっていることがあります。

この切り替え操作は、音声トラブルにおける最も基本的な確認事項として必ず覚えておきましょう。