お使いのマウスコンピューターでSSDが認識しないという深刻なトラブルにお困りではありませんか。

電源を入れるとWindowsが起動せず突然BIOSの画面になるといった症状や、パフォーマンス向上のために増設したSSDが全く表示されないといった事態は、多くの方が経験する可能性のある問題です。

この原因は、単純な接続ミスから専門知識を要するSSDを認識しないBIOSの設定、あるいは特定のSSDメーカー固有の問題まで、非常に多岐にわたります。

特に、従来のHDDを認識しないケースとは異なるSSD特有の確認点も存在するため、正しい知識を持って対処することが重要です。

この記事では、初心者の方でも分かりやすいように、内蔵されているSSDの場所の確認方法から、OSの再インストールに必要なドライバの問題、ストレージが初期化できない場合の対処法、さらにはこれからSSDの増設を検討している方向けに、SSDの増設費用はいくら?

といった具体的な疑問まで、マウスコンピューターのSSDを認識しない問題に関するあらゆる情報を網羅的かつ詳細に解説していきます。

マウスコンピューターでSSDを認識しない原因の切り分け

- 突然BIOSの画面になる主な理由

- そもそもSSDを認識しない時の確認点

- HDDを認識しない場合との共通点

- 内蔵SSDの場所と物理的な接続を確認

- 特定のSSDメーカーで起こる不具合

- SSDを認識しない際のBIOS設定の見直し方

突然BIOSの画面になる主な理由

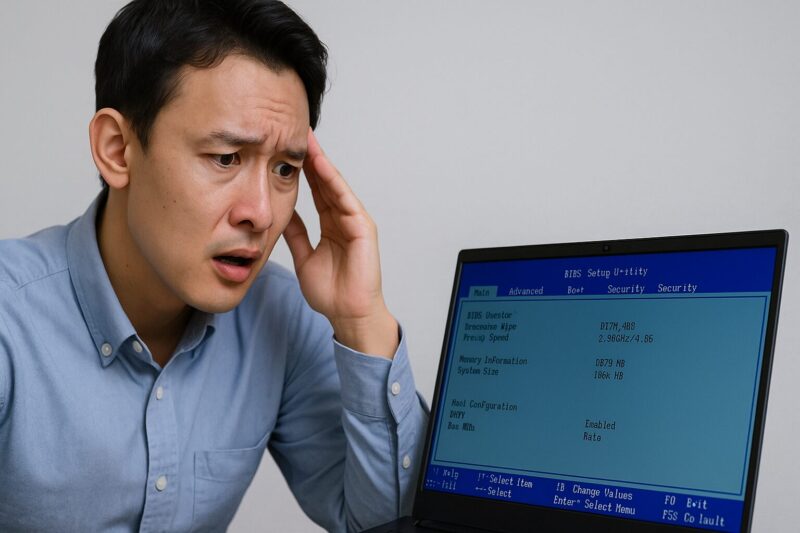

パソコンの電源を入れた際に、見慣れたWindowsのロゴやデスクトップ画面が表示されず、英語が並ぶBIOS(UEFI)画面が直接表示されてしまうことがあります。

この現象は、パソコンが正常に起動するためのOS(Operating System)を見つけられない、いわば「道に迷った」状態を示しており、多くの場合、OSが保存されている内蔵ストレージ(SSDやHDD)に何らかの重大な問題が発生しているサインです。

最も考えられる主な原因は、ストレージの物理的な故障です。

SSDやHDDは消耗品であり、長年の使用による経年劣化や、落下などの衝撃によって内部の部品が破損することがあります。

ストレージが物理的に故障すると、パソコンはそれをデバイスとして認識できなくなり、結果としてOSを読み込むことができません。

特にSSDはHDDのような「カリカリ」という動作音がしないため、何の前触れもなく突然認識されなくなるケースが少なくありません。

これはSSDのサイレントキラーとも呼ばれる特徴です。

BIOS画面が直接起動する主な原因と切り分け

- ストレージの物理的故障:最も可能性が高い原因。BIOS画面でSSDやHDDの型番が表示されているかを確認します。表示がなければ、故障の疑いが濃厚です。

- OSの起動ファイル破損:Windows Updateの失敗や強制終了などが原因で、OSの起動に必要なシステムファイルが壊れてしまうことがあります。この場合、ストレージは認識されていてもOSを起動できません。

- 物理的な接続不良:デスクトップPC内部のホコリや振動で、SSD/HDDとマザーボードを繋ぐケーブルが緩んだり抜けたりすることがあります。

- BIOS設定の意図しない変更:CMOSバッテリーの消耗や静電気などが原因で、ストレージの起動順位が変わり、OSの入っていないデバイスを優先的に読み込もうとしている場合があります。

長年使用しているパソコンであれば、経年劣化による故障の可能性を第一に疑うべきでしょう。

まずは慌てずにBIOS画面を開き、ストレージデバイスの一覧にSSDやHDDの型番が表示されているかを確認することが、的確な問題解決への第一歩となります。

そもそもSSDを認識しない時の確認点

SSDが認識されないという問題に直面した際、原因は大きく分けて「物理的な問題(ハードウェア)」と「システム的な問題(ソフトウェア)」の2つに大別できます。

闇雲に対処を試みると、かえって状況を悪化させる危険性もあります。

まずは基本的な部分から一つずつ丁寧に確認し、原因を特定していくことが重要です。

特に、ご自身で増設したばかりのSSDが認識されない場合は、初歩的な見落としが原因であることも少なくありません。

最初に確認すべき物理的なポイント

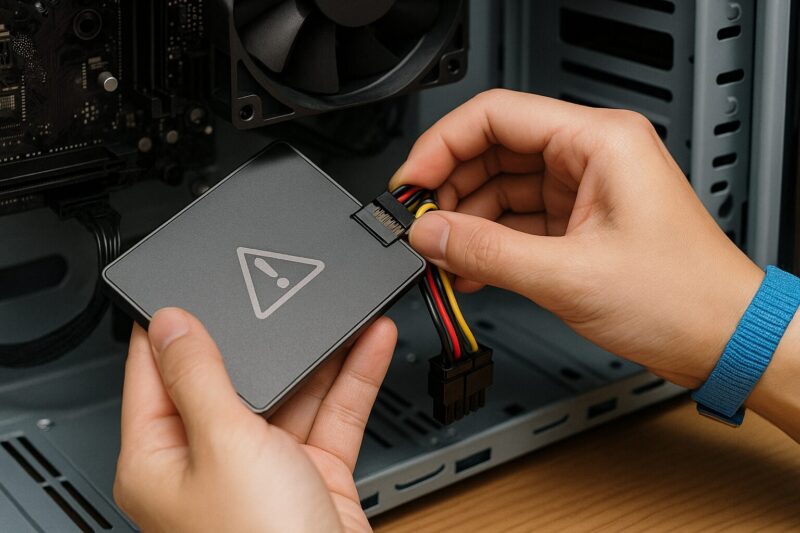

まず、PCの電源を完全にシャットダウンし、コンセントから電源ケーブルを抜いた安全な状態で、SSDの物理的な接続状態を直接確認します。

デスクトップPCの場合は側面のサイドパネルを、ノートPCの場合は裏蓋を慎重に開けて、以下の点を目視でチェックしてください。

- SATAケーブルと電源ケーブルの再接続:2.5インチSSDの場合、データ転送用のSATAケーブルと電源供給用のケーブルの2本で接続されています。SSD側とマザーボード側の両方のコネクタが、奥までしっかりと差し込まれているか確認します。一度抜いてから「カチッ」と音がするまで差し込み直してみるのが最も確実です。

- M.2 SSDの挿し込み角度と固定:M.2規格のSSDは、スロットに対して少し斜めの角度から挿し込み、基板の反対側を小さなネジでマザーボードに水平に固定します。この挿し込みが甘かったり、固定ネジが緩んでいたりすると接触不良の原因になります。

作業前の静電気対策は必須

PC内部の精密な電子部品は、人体に帯電したわずかな静電気でも破壊されてしまうことがあります。特に冬場の乾燥した時期は注意が必要です。

作業前には必ず、金属製のドアノブや水道管などに数秒間触れて、体内の静電気を完全に逃がしましょう。

静電気防止用のリストバンドを使用するのも非常に有効な対策です。

システム側での基本的な確認

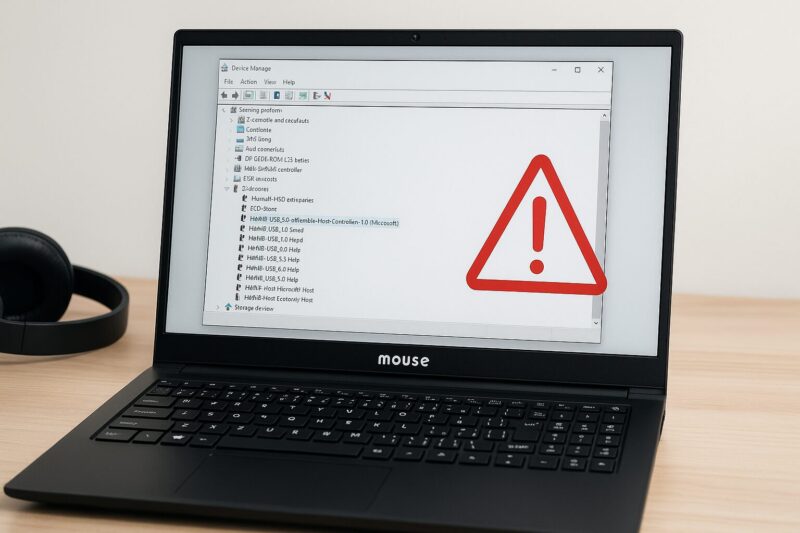

物理的な接続に問題がないと判断できた場合、次にWindowsの標準ツールである「ディスクの管理」でSSDの認識状態を確認します。

もしこの画面でSSDが表示されていれば、物理的な故障ではなく、システム上の設定やフォーマットの問題である可能性が高まります。

確認手順は、デスクトップ左下のスタートボタンを右クリックし、表示されたメニューから「ディスクの管理」を選択するだけです。

新しく増設したSSDは、多くの場合「未割り当て」や「不明」「初期化されていません」といったステータスで表示されます。

一覧にそれらしきドライブがないか、容量などを手掛かりに注意深く確認してください。

HDDを認識しない場合との共通点

SSDが認識されないという問題は、実は従来のHDD(ハードディスクドライブ)が認識されない問題と共通する原因が多くあります。

どちらもPCのデータを保存するストレージデバイスであるため、トラブルシューティングの基本的なアプローチや考え方は非常に似ています。

例えば、前述したSATAケーブルや電源ケーブルの接続不良は、SSDとHDDの両方で発生しうる最も古典的で一般的な原因の一つです。

また、マザーボード側に複数あるSATAポートの一つが物理的に故障している可能性も考えられます。

別の空いているポートに接続し直してみることで、問題がポート側にあるのか、それともストレージデバイス本体にあるのかを簡単に切り分けることができます。

SSDとHDDで共通する主な原因

- ケーブルの物理的な接続不良や内部の断線

- マザーボード上のSATAポートの物理的な不具合

- BIOS(UEFI)での認識設定や起動順位の問題

- Windowsがデバイスを制御するためのドライバ関連のトラブル

- デバイス本体の経年劣化や衝撃による物理的な故障

ただし、SSDにはHDDにはない特有の問題も存在します。

例えば、M.2という接続規格には、見た目が似ていても通信方式が異なる「SATA接続」と「NVMe (PCI Express)接続」があり、マザーボードのスロットが両方に対応していないと認識されません。

大手パーツメーカーであるCrucialの解説によると、NVMeはSATAよりも圧倒的に高速な規格ですが、その分互換性には注意が必要です。

HDDのトラブルシューティング経験が豊富な方でも、こうしたSSD特有の新しい規格や設定については、改めて仕様を確認することが大切です。

内蔵SSDの場所と物理的な接続を確認

マウスコンピューターのPCで内蔵SSDの場所を正確に把握し、物理的な接続を再確認することは、トラブルシューティングの最も基本的かつ重要なステップです。

モデル(デスクトップかノートか)や購入時期によって搭載されているSSDの種類や場所が異なるため、ご自身のPCのタイプを理解した上で作業に臨むことが重要になります。

デスクトップPCの場合:比較的アクセスは容易

デスクトップPCでは、SSDは主に2つの異なる形状(フォームファクタ)で搭載されています。

- 2.5インチSSD:ノートPC用のHDDと全く同じサイズの箱型SSDです。通常、PCケース内部にある専用のドライブベイ(搭載スペース)にネジで固定されています。マザーボードとはSATAケーブル(データ用)と電源ユニットからの電源ケーブル(電力用)の2本のケーブルで接続されているため、両方のケーブルの抜けや緩みがないかを確認します。

- M.2 SSD:切手より少し大きい程度の小さな基板型のSSDです。マザーボード上の専用M.2スロットに直接挿し込まれています。ケーブルは一切不要で、基板の反対側の切り欠き部分を小さなネジ1本で固定するだけのシンプルな構造です。

多くのデスクトップPCでは、側面のサイドパネルを手回しネジなどで簡単に開けることができます。

内部を覗き込み、これらのSSDがしっかりと固定され、ケーブルが接続されているかを丁寧に確認してください。

ノートPCの場合:分解は慎重に

近年のノートPCでは、省スペース性と高速性の観点からM.2 SSDが主流となっています。

内部にアクセスするには、本体を裏返し、底面の裏蓋を固定している全てのネジを精密ドライバーで外す必要があります。

ネジを外した後、プラスチック製のヘラなどを使って慎重にカバーのツメを外していくことで内部にアクセスできます。

M.2スロットは通常、冷却ファンやメモリの近く、あるいはバッテリーの周辺に配置されています。

デスクトップと同様に、固定ネジが緩んでいないか、スロットにしっかりと水平に挿さっているかを確認します。

ノートPCの分解は、デスクトップに比べて難易度が格段に上がります。

特に裏蓋を固定しているプラスチックのツメは非常に折れやすく、無理に力を加えると元に戻せなくなる可能性があります。

もし少しでも作業に不安を感じる場合は、決して無理をせず、購入店や専門の修理業者に相談することをおすすめします。

特定のSSDメーカーで起こる不具合

一般的に、SSDの信頼性や寿命は、内蔵されているNANDフラッシュメモリやコントローラーチップの品質に大きく左右され、メーカーやモデルによって差があるとされています。

全てのメーカーに共通するわけではありませんが、過去には特定のメーカーのSSDで、ファームウェアの不具合が原因で大規模な認識不良が多発し、リコールに至った事例も存在しました。

ファームウェアとは、人間で言えば「小脳」のようなもので、SSDの動作を制御するための最も基本的なソフトウェアです。

このファームウェアにバグ(プログラムの欠陥)があると、突然SSDがPCから認識されなくなったり、BIOS上で容量が0GBと誤表示されたりするといった、致命的で異常な症状を引き起こすことがあります。

このような不具合は、多くの場合、メーカーが修正プログラムとして提供するファームウェアのアップデートを適用することで改善される場合があります。

ファームウェアアップデートの重要性と確認方法

お使いのSSDが正常に認識されている状態であれば、定期的にメーカーの公式サイトを訪れ、ご自身のSSDモデル向けの新しいファームウェアがリリースされていないかチェックすることをおすすめします。

ファームウェアのアップデートにより、潜在的な不具合の修正だけでなく、読み書き速度などのパフォーマンスが向上することも期待できます。

また、マウスコンピューターのようなBTO(Build to Order)パソコンでは、製造時期の供給状況やコストバランスを考慮して、様々なメーカーのSSDが採用されることがあります。

そのため、同じモデル名のPCでも、購入時期によって搭載されているSSDのメーカーが異なるケースは珍しくありません。

もし不具合が発生した場合は、まずWindowsのデバイスマネージャーなどでご自身のPCに搭載されているSSDの正確なメーカー名と型番を確認しましょう。

その上で、型番をキーワードにして「不具合」「ファームウェア」といった言葉を加えてインターネットで検索してみると、同じ問題に直面した他のユーザーの情報や、メーカーからの公式なアナウンスが見つかることがあります。

SSDを認識しない際のBIOS設定の見直し方

SSDの物理的な接続に問題がないことが確認できた場合、次に疑うべきはパソコンの土台となるプログラム、BIOS(UEFI)の設定です。

BIOSは、Windowsが起動するよりも前にハードウェア全体を制御しており、ここの設定が適切でないと、物理的に接続されているSSDであってもシステムから正常に認識されません。

BIOS画面に入るための操作は標準化されており、パソコンの電源投入直後、メーカーのロゴが表示されている間にキーボードの「F2」キーまたは「Delete」キーを断続的に押し続けることで、設定画面に入ることができます。

マウスコンピューターのほとんどのモデルでこの方法が採用されています。

確認すべき主なBIOS設定項目

- 起動順位(Boot Priority / Boot Order):OSがインストールされているSSDが、起動デバイスのリストの最優先(1番目)に設定されているかを確認します。何らかの理由でUSBメモリやネットワークアダプタが優先になっていると、PCはSSDからのOS起動を試みず、エラーとなってしまいます。

- SATAモード(SATA Mode Selection / Storage Configuration):この設定は通常、「AHCI」「IDE」「RAID」といった選択肢があります。SATA接続のSSDの性能を最大限に引き出すためには「AHCI」モードが必須です。もし古い互換モードである「IDE」になっている場合は、AHCIに変更することで認識する可能性があります。ただし、OSインストール後にこのモードを変更するとWindowsが起動しなくなるため注意が必要です。

- Intel VMD(Volume Management Device):比較的新しい第11世代以降のIntel CPUを搭載したモデルで注意が必要な設定です。この機能が有効(Enabled)になっていると、OSのクリーンインストール時などにSSDがインストーラーから見えなくなることがあります。もしOSのインストール画面でSSDが認識されない場合は、この設定を一時的に「Disabled(無効)」にすることで解決する場合があります。(出典:インテル®公式サイト)

BIOS設定の変更は自己責任で慎重に

BIOSの設定変更は、PCの基本的な動作に直接的な影響を与えます。

設定を誤ると、最悪の場合PCが全く起動しなくなるリスクもあります。

どの項目を変更したか忘れないように、変更前と変更後の設定をメモしたり、スマートフォンのカメラで画面を撮影したりしておくことを強く推奨します。

万が一、設定を誤って動作が不安定になった場合は、BIOSメニュー内にある「Load Setup Defaults」や「F9」キーなどで工場出荷時の設定に初期化することで、元の状態に戻すことが可能です。

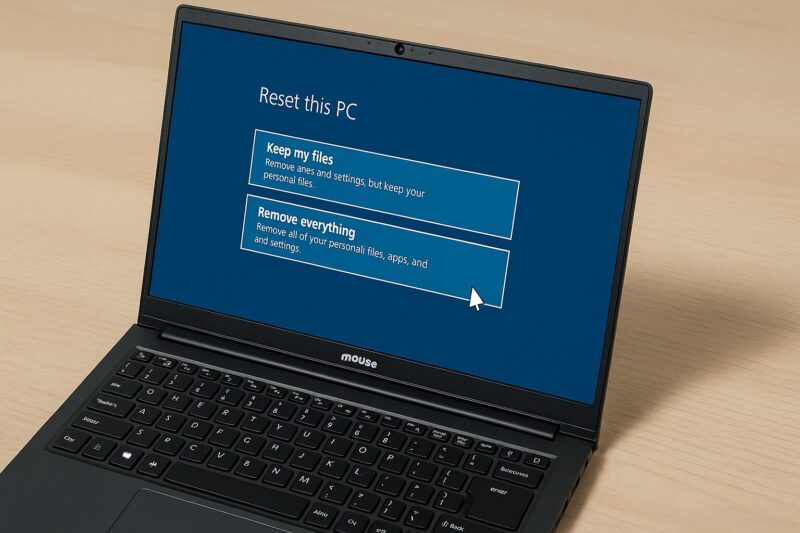

マウスコンピューターがSSDを認識しない時の解決策

- 再インストールに必要なドライバの注意点

- ストレージが初期化できない時の対処法

- SSDの増設でパフォーマンスを改善する

- SSDの増設費用はいくらですか?目安を解説

- マウスコンピューターでSSDを認識しない問題の総括

再インストールに必要なドライバの注意点

OSのクリーンインストール(初期化)を行う際に、Windowsのインストール画面でSSDが認識されず、「ドライブが見つかりませんでした」というエラーメッセージが表示されることがあります。

これはSSDの故障を疑ってしまいがちですが、多くの場合、ストレージコントローラーのドライバが不足していることが原因です。

特に、比較的新しい世代のCPUを搭載したマウスコンピューターのモデルでは、Windowsの標準インストーラーにそのPCが必要とするドライバが含まれておらず、手動で追加してあげる必要があります。

この代表的なドライバが「Intel Rapid Storage Technology(IRST)ドライバ」、別名「F6ドライバー」です。

このドライバは、マザーボードのチップセットがSATAやNVMeのSSDを効率的に管理するために必要なソフトウェアであり、これがなければインストーラーはSSDの存在を認識できません。

IRSTドライバの入手と適用手順

- まず、正常に動作する別のPCを使用して、マウスコンピューターの公式サイトにある、お使いのPCモデルのサポートページにアクセスします。シリアル番号を入力すると、適切なダウンロードページに移動できます。

- ドライバのダウンロードセクションから、「Intel Rapid Storage Technology ドライバー」またはそれに類する名称のファイル(多くはZIP形式)を探してダウンロードします。

- ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、中にあるフォルダやファイルを全て、空のUSBメモリにコピーします。

- Windowsのインストールメディア(USBメモリやDVD)と、ドライバを入れたUSBメモリの両方を、OSをインストールしたいPCに接続します。

- Windowsのインストールを開始し、「ドライブが見つかりませんでした」の画面が表示されたら、「ドライバーの読み込み」というリンクをクリックします。

- ファイル参照画面が表示されるので、「参照」ボタンを押し、先ほど用意したドライバ用のUSBメモリ内のフォルダを指定します。

- 互換性のあるドライバがリストに表示されたら、それを選択して「次へ」進みます。ドライバのインストールが完了すると、SSDが正常に認識され、パーティション選択画面が表示されます。

この手順により、インストーラーがSSDを正しく認識し、OSのインストールを続行できるようになります。

ドライバは必ず、ご自身のPCの正確な型番に合ったものを公式サイトからダウンロードしてください。

異なるモデルのドライバを使用すると、インストールが失敗したり、将来的にシステムの不安定さを招く原因となります。

ストレージが初期化できない時の対処法

新しいSSDを増設した場合や、OSの再インストールを試みる際に、BIOSや「ディスクの管理」でSSDの存在は確認できるにもかかわらず、「初期化できない」「フォーマットに失敗しました」といったエラーメッセージが表示されて先に進めない問題に直面することがあります。

このような場合、ディスク上に残った古いパーティション情報などが悪影響を及ぼしている可能性があります。

このような状況で非常に有効なのが、Windowsの標準ツールではなく、コマンドプロンプトを使ったディスクの完全な初期化です。

これは「diskpart」という強力なコマンドラインツールで、通常のGUI操作では削除できない保護されたパーティション情報なども含めて、ディスクを工場出荷時のようなクリーンな状態に戻すことができます。

diskpartコマンドによるクリーンアップ手順(上級者向け)

- スタートボタンを右クリックし、メニューから「Windows PowerShell (管理者)」または「コマンドプロンプト (管理者)」を選択して、管理者権限で起動します。

- 黒い画面が表示されたら、

diskpartと入力し、Enterキーを押します。diskpartツールが起動します。 - 次に、

list diskと入力してEnterキーを押します。PCに接続されているディスクの一覧が、サイズと共に表示されます。 - 初期化したいSSDの容量を参考に、そのディスク番号(Disk 0, Disk 1など)を正確に確認します。

select disk X(Xは先ほど確認したディスク番号)と入力します。※このディスクの選択を絶対に間違えないでください。関係ないドライブを選択すると、その中のデータが全て回復不能な形で消去されます。- ディスクが正しく選択されていることを確認したら、

cleanと入力してEnterキーを押します。これにより、選択したディスクのパーティション情報が完全に消去されます。 exitと入力してdiskpartを終了します。

この一連の作業が完了した後、再度「ディスクの管理」を開くと、該当のSSDが完全に「未割り当て」の状態になっているはずです。

そこから改めてディスクの初期化(MBRまたはGPTを選択)と、新しいシンプルボリュームの作成(フォーマット)を行ってください。

もしこの強力なdiskpartコマンドを実行してもエラーが表示される、あるいはコマンドが完了しないといった場合は、SSD自体に回復が困難な物理的な故障(コントローラーの異常など)が発生している可能性が非常に高いです。

その場合は、残念ながら個人での修復はほぼ不可能なため、製品保証期間内であれば交換、期間外であれば新しいSSDへの買い替えを検討する必要があります。

SSDの増設でパフォーマンスを改善する

現在お使いのPCがHDD(ハードディスクドライブ)をメインストレージとしている場合や、OSがインストールされたSSDの容量が不足してきた場合には、SSDの増設やより大容量なものへの交換が、PCの快適性を劇的に向上させる最も効果的で満足度の高い手段の一つです。

特に、OSや日常的に使用するアプリケーションの起動速度は、HDDからSSDに変更するだけで、まるで新しいPCに買い替えたかのような変化を体感できます。

SSD増設がもたらす主なメリット

| メリット | 詳細な説明 |

|---|---|

| 🚀 圧倒的な高速化 | HDDとはデータの読み書きの仕組みが根本的に異なり、物理的なディスクの回転を待つ必要がありません。これにより、OS、アプリ、ゲームの起動や読み込み時間が大幅に短縮されます。 |

| 🤫 優れた静音性 | モーターやヘッドといった物理的な駆動部分が一切ないため、動作音は全くなく非常に静かです。静かな環境でPCを使用する方には大きなメリットです。 |

| 💪 高い耐衝撃性 | 物理的な駆動部品がないため、動作中の衝撃や振動に非常に強いです。これにより、特にノートPCでの持ち運び時におけるデータ破損のリスクが大幅に低減します。 |

| 🔋 省電力性能 | HDDに比べて動作に必要な消費電力が少ないため、特にノートPCのバッテリー駆動時間に好影響を与え、より長くPCを使用できるようになります。 |

最近のSSDは技術の進歩と市場競争により、数年前に比べて価格も非常に手頃になってきています。

1TBクラスのモデルでも1万円前後で購入できるものが増え、コストパフォーマンスが非常に高いアップグレードと言えます。

PCの起動が遅い、アプリの動作が重いと感じているなら、SSDの増設は真っ先に検討すべき最も効果的な選択肢ですよ。

増設や交換を行う際は、お使いのPCの仕様を正確に確認し、対応するSSDの規格(フォームファクタと接続方式)を間違えないように選ぶことが最も重要です。

具体的には、「2.5インチSATA」なのか、「M.2 SATA」なのか、それとも高速な「M.2 NVMe」なのかを、マウスコンピューターの公式サイトで製品仕様を確認するか、PCの型番で検索して対応規格を事前に調べておきましょう。

SSDの増設費用はいくらですか?目安を解説

SSD増設にかかる総費用は、主に「SSD本体の価格」と、専門業者に作業を依頼する場合の「技術料(工賃)」の2つの要素で構成されます。

ご自身で全ての作業を行う場合は、SSD本体と、必要に応じてSATAケーブルや固定用マウンタなどの部品代のみで済み、コストを大幅に抑えることが可能です。

SSD本体の価格相場(2025年時点の目安)

SSDの市場価格は、半導体の市況や需要によって常に変動しますが、容量や性能(SATAか、より高速なNVMeか)による一般的な価格帯の目安は以下の通りです。

| 容量 | 2.5インチ SATA SSD (目安) | M.2 NVMe SSD (目安) | 主な用途やユーザー層 |

|---|---|---|---|

| 500GB | 4,000円~7,000円 | 5,000円~9,000円 | OSと基本的なアプリケーションをインストールするライトユーザー向け。 |

| 1TB | 7,000円~13,000円 | 8,000円~16,000円 | 最もコストパフォーマンスに優れる容量帯。OSに加え、複数のゲームや動画編集ソフト、多くのデータを保存する一般ユーザーに最適。 |

| 2TB | 13,000円~25,000円 | 15,000円~30,000円 | 大量のPCゲーム、高画質の動画素材、その他大容量データを扱うクリエイターやヘビーユーザー向け。 |

専門業者に依頼する場合の技術料

ご自身でPCを分解して増設する自信がない場合や、元の環境のデータをそのまま新しいSSDに移行したい場合は、専門業者に依頼するのが最も安全で確実です。

技術料の相場は、作業の複雑さや内容によって異なります。

- SSDの物理的な取り付けのみ:7,000円~15,000円程度(部品代は別途)

- SSD取り付け + OSのクリーンインストール:15,000円~25,000円程度(OSのライセンス確認が必要)

- SSD取り付け + 元の環境の完全クローン(データ移行):20,000円~35,000円程度(最も一般的で需要の高い作業)

見積もりの重要性

上記はあくまで一般的な料金相場であり、業者や対象となるPCのモデル(特に分解が複雑な薄型ノートPCや一体型PCなど)によって料金は大きく変動します。

依頼する際は、必ず事前に複数の業者から詳細な見積もりを取り、作業内容と料金に含まれる範囲(部品代、OS設定費用、データ移行費用など)を明確に確認することがトラブルを避ける上で非常に重要です。