Dellのノートパソコン購入を検討しているけれど、「Dellって、一体どこの国のメーカーなんだろう?」という基本的な疑問から、一歩踏み込んだ情報まで知りたいと思っていませんか。

インターネットで検索すると、Dellのノートパソコン評判に関する肯定的なレビューがある一方で、「Dellはやめとけ」「おすすめしない」といった少し不安になるキーワードも目にすることがあります。

Dellの強みは何で、なぜあれほどまでに製品は安いのか。

Dellはどこで生産しているのか、そして生産地が中国と聞いてセキュリティやバックドアは本当に大丈夫なのか。

さらに最近では「デルは中国から撤退するのか?」といったニュースもあり、混乱してしまうのも無理はありません。

この記事では、そうしたDellに関するあらゆる疑問を一つひとつ丁寧に掘り下げ、あなたが納得して製品を選べるように、客観的な事実と詳細な情報に基づいて全てを解説します。

Dellはどこの国のメーカー?基本情報を解説

- 結局Dellはどこの国の企業?

- Dellはどこで生産している?

- デルは中国から撤退するのか?

- 中国製PCとバックドアの懸念

- Dellの強みは何ですか?

結局Dellはどこの国の企業?

結論から明確にお伝えすると、Dellは正真正銘のアメリカ企業です。

本社はアメリカ南部、テキサス州のラウンドロックという都市にあります。

1984年、当時テキサス大学の学生だったマイケル・デル氏が、わずか1,000ドルの資金を元手に「PC’s Limited」という会社を大学の寮の一室で立ち上げたのがその始まりです。

このエピソードは、アメリカン・ドリームを象徴するサクセスストーリーとして今なお語り継がれています。

Dellが一代で世界的なPCメーカーへと駆け上がることができた最大の原動力は、「ダイレクトモデル」という当時の常識を覆す画期的なビジネスモデルでした。

これは、家電量販店や代理店といった中間業者を一切通さず、顧客から直接注文を受けてからパソコンを製造し、直接届けるというものです。

この手法により、中間マージンという巨大なコストを削減し、さらに完成品の在庫を抱えるリスクをゼロにすることで、最新スペックのPCを驚くほどリーズナブルな価格で提供することに成功しました。

これは単なる販売戦略の革新に留まらず、製造・物流業界における一大革命だったのです。

現在では世界180以上の国と地域で事業を展開し、PCの世界市場では常にトップクラスのシェアを維持しています。

もちろん日本にも「デル・テクノロジーズ株式会社」という強力な基盤を持つ日本法人があり、個人ユーザーから大企業、官公庁まで、幅広い顧客に製品とサービスを提供しています。

豆知識:日本のDell本社はどこにある?

日本の事業拠点であるデル・テクノロジーズ株式会社は、東京の中心地、千代田区大手町にある超高層ビル「Otemachi Oneタワー」に本社を構えています(参照:デル・テクノロジーズ株式会社 国内事業所)。

2021年に神奈川県川崎市から移転し、日本のビジネスの中心から事業を展開しています。

Dellはどこで生産している?

Dellがアメリカのメーカーであることは事実ですが、製品の製造、つまり組み立ての大部分はアジアを中心とした世界各国の工場で行われています。

これは、AppleやHPといった他の多くのグローバルIT企業と同様に、「ODM(Original Design Manufacturer)」という生産方式を全面的に採用しているためです。

ODMとは、製品の設計・開発は自社(Dell)で行い、実際の製造工程はFoxconnやCompal、Wistronといった台湾系の巨大な電子機器受託製造サービス(EMS)企業に委託するビジネスモデルを指します。

この方式により、Dellは自社で巨大な工場を維持・運営するための莫大な固定費や設備投資を抑えることができ、その経営資源を新技術の研究開発やマーケティング、顧客サポートといったコア業務に集中させることが可能になります。

結果として、それが製品価格の引き下げにも繋がっているのです。

特に、私たち日本の消費者が手にするDell製品の多くは、中国の福建省厦門(アモイ)にある「チャイナ・カスタマー・センター(CCC)」と呼ばれる主力生産拠点で組み立てられています。

しかし、もちろん生産拠点は中国だけではありません。

世界中に製品を安定供給するため、近年ではベトナム、マレーシア、ブラジル、インド、ポーランド、メキシコなど、世界各地に生産拠点を戦略的に分散させています。

これは、特定の国で政治・経済的な問題や自然災害が発生した際に生産が完全にストップしてしまう「カントリーリスク」を回避するための重要な世界戦略なのです。

デルは中国から撤退するのか?

近年、メディアなどで「Dellが脱中国を進めている」「サプライチェーンから中国を排除する」といった報道が目立つようになり、多くの人が関心を寄せています。

この動きは事実であり、Dellはサプライチェーン(部品の調達、製造、物流までの一連の流れ)における中国への過度な依存度を、段階的に、そして計画的に引き下げる方針を明確に打ち出しています。

日本経済新聞社が発行する英文メディアNikkei Asiaの報道によると、Dellは2024年までに中国製半導体の使用を停止し、サプライヤーに対しても中国以外での生産能力を増強するよう要請しているとされています。

この大きな方針転換の背景には、主に2つの理由があります。

一つは、米中間のハイテク分野における覇権争いと、それに伴う政治的・経済的な緊張の高まりです。

アメリカ政府による安全保障上の規制強化などが、企業戦略に大きな影響を与えています。

もう一つは、サプライチェーンの強靭化(レジリエンス)です。

2020年以降の新型コロナウイルスの世界的な流行で、中国の都市封鎖(ロックダウン)により部品供給が滞り、世界中の製造業が大きな打撃を受けました。

この教訓から、一国に生産拠点が集中することの脆弱性を痛感し、生産拠点の多様化を加速させているのです。

生産拠点の多様化は消費者にもメリットが

Dellが中国への依存度を減らし、ベトナムやインド、メキシコなどでの生産を増やす動きは、長期的には消費者にとっても安定した製品供給と価格の安定化につながる可能性があります。

地政学リスクに強い柔軟な生産体制をグローバルに構築することは、現代のグローバル企業にとって必須の戦略となっています。

ただし、この動きを「Dellが中国市場から完全に撤退する」と解釈するのは早計です。

中国は製造拠点としてだけでなく、世界最大級の消費市場でもあります。

したがって、あくまで生産拠点としてのリスクを管理・分散させるための動きであり、中国市場での製品販売は今後も継続していくと考えるのが自然でしょう。

中国製PCとバックドアの懸念

「PCの生産地が中国」と聞くと、一部のユーザーが最も懸念するのが「バックドア」の存在、すなわちセキュリティ上のリスクです。

バックドアとは、製品の製造・設計段階で意図的に仕込まれた、開発者や攻撃者がシステムに不正侵入するための「裏口」のことを指します。

これを通じて、個人情報や機密情報が外部に送信されるのではないか、という不安は根強く存在します。

この非常に重要な点について、Dellのようなグローバルな責任を負うトップブランドは、企業の存続をかけて極めて厳格な品質管理体制と多層的なセキュリティ基準を設けています。

まず、製品の根幹となる設計思想やセキュリティアーキテクチャはアメリカ本社が主導して策定します。

その上で、製造を委託するODMパートナーの工場に対しては、物理的なセキュリティから従業員の管理体制に至るまで、定期的な厳しい監査を実施しています。

さらに、Dellは近年「セキュア サプライチェーン」という取り組みを強化しており、部品の調達段階からマザーボードへの組み込み、最終的な組み立てに至るまで、全てのプロセスで部品の真正性を検証し、改ざんや不正なコンポーネントの混入を防ぐための対策を講じています。

信頼性がビジネスの生命線

もちろん、どのような製品であってもセキュリティリスクが100%ゼロであると断言することは不可能です。

しかし、Dellは世界各国の政府機関、金融機関、軍事関連組織など、最高レベルのセキュリティが要求される顧客に大量の製品を納入しています。

もし仮に同社の製品にバックドアのような重大な脆弱性が発見されれば、そのニュースは瞬時に世界を駆け巡り、築き上げてきた信頼は完全に失墜します。

それは、ビジネスの終焉を意味しかねません。

特定の安価なノーブランド製品や、出自の不明な製品に存在するリスクと、Dellのようなグローバル企業が徹底した管理下で製造する製品のリスクは、そのレベルが全く異なると言えるでしょう。

これらの理由から、Dellの製品が中国で生産されているという事実をもって、過度にバックドアのリスクを心配する必要性は低いと考えられます。

Dellの強みは何ですか?

Dellが長年にわたり世界のPC市場でトップ争いを続け、多くのユーザーから支持されている理由は、他社にはない明確な強みがあるからです。

その主な強みは、以下の3つの要素に集約されます。

1. 他社を圧倒する卓越したコストパフォーマンス

Dellの代名詞とも言える最大の強みは、その群を抜いた優れたコストパフォーマンスです。

前述した「ダイレクトモデル」によって、一般的なPCメーカーが製品価格に上乗せせざるを得ない店舗運営費や流通マージン、販売員の人件費といった中間コストを根こそぎ削減しています。

さらに、IT専門調査会社IDCの調査によると、Dellは世界PC市場でトップ3に入る出荷台数を誇っており、その巨大な生産規模を背景とした「スケールメリット」を最大限に活かしています。

CPUやメモリ、ストレージといった基幹部品を一度に数百万、数千万個単位で発注するため、部品メーカーから極めて有利な価格で調達できるのです。

これらの要因が組み合わさることで、同等スペックの他社製品と比較した場合、数万円単位で安く購入できることも決して珍しくありません。

2. 利用者のニーズに応えるBTOによる高いカスタマイズ性

BTO(Build to Order)、すなわち顧客の注文を受けてから製品を組み立てる受注生産方式も、Dellが支持される大きな理由です。

多くのメーカーでは予め決められたスペックのモデルしか選べませんが、DellではCPUをCore i5からi7にアップグレードしたり、メモリを16GBから32GBに増設したり、あるいはストレージ容量を自分に最適なサイズに変更したりと、予算や主な用途に応じてパソコンの構成を自由自在にカスタマイズできます。

「ゲームはしないから高性能なグラフィックボードは不要」「Web会議を多用するのでWebカメラの性能にはこだわりたい」といった、一人ひとりの千差万別なニーズに完璧に応えることが可能です。

これにより、不要な機能に余分なコストを支払うことなく、自分にとって本当に必要な性能だけを備えた、まさに「自分だけの一台」を合理的に手に入れることができます。

3. あらゆるニーズを網羅する幅広い製品ラインナップ

Dellは、パソコンを初めて購入する学生向けの10万円以下の安価なエントリーモデルから、プロの映像クリエイターや研究者が使用する100万円近い超高性能ワークステーション、そしてeスポーツのプロ選手が愛用する最先端のゲーミングPCまで、考えうるほぼ全てのニーズを網羅する、非常に幅広く奥深い製品ラインナップを揃えています。

| シリーズ名 | 主なターゲットユーザー | 製品のコンセプトと特徴 |

|---|---|---|

| Inspiron | 個人・学生・ファミリー | 日常的な利用に十分な性能と手頃な価格を両立させた、コストパフォーマンス重視のスタンダードシリーズ。 |

| XPS | クリエイター・プレミアム志向のユーザー | 最新技術と高品質な素材を惜しみなく投入し、デザイン性と究極の性能を両立させたフラッグシップシリーズ。 |

| Alienware / Dell G | PCゲーマー(ライト~プロ) | 高いグラフィック処理性能と冷却性能、高速ディスプレイを備え、快適なゲーム体験を追求したゲーミング専用シリーズ。 |

| Latitude / Vostro | 法人・ビジネスパーソン | 高いセキュリティ機能、優れた耐久性、長期的な運用を考慮した管理機能などを備えた、信頼性重視のビジネスシリーズ。 |

| Precision | プロクリエイター・エンジニア | CAD、3Dレンダリング、科学技術計算など、極めて高い負荷のかかる専門業務向けに設計されたプロフェッショナル・ワークステーション。 |

このように、どのような目的や予算を持つユーザーであっても、必ず自分のニーズに合致する最適な製品を見つけ出すことができる懐の深さ。

これもまた、Dellが世界中で選ばれ続ける大きな理由の一つなのです。

Dellの評判は?どこの国のメーカーか、その他の疑問

- Dellの製品はなんで安い?

- Dellノートパソコンの評判は?

- 人気のノートパソコンモデルを紹介

- Dellはやめとけと言われる理由

- Dellをおすすめしないケース

- まとめ:Dellはどこの国のメーカーか知って選ばう

Dellの製品はなんで安い?

Dellの製品がなぜこれほどまでに安いのか、その理由をさらに深掘りしてみましょう。

前述の通り、その秘密はDellが創業以来貫いてきた独自のビジネスモデルにありますが、ここでは「流通」「生産」「調達」という3つの視点から、その仕組みをより具体的に解説します。

第一に、「流通」における革命的な中間コストの排除です。

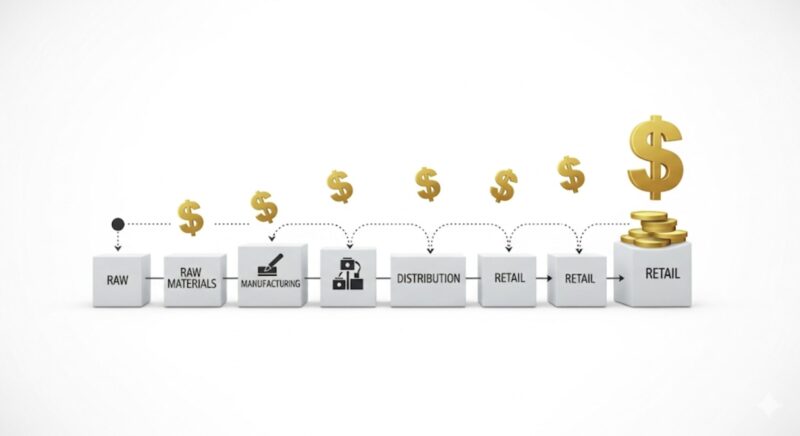

一般的なPCメーカーの製品が私たちの手元に届くまでには、通常「メーカー → 卸売業者 → 小売店(家電量販店など) → 消費者」という複雑な経路を辿ります。

それぞれの段階で関わる企業が利益(マージン)を上乗せするため、最終的な販売価格はメーカーの出荷価格よりも大幅に高くなります。

一方、Dellはこれらの中間業者を完全に排除し、「Dell → 消費者」という最短ルートを確立しました。

これにより、本来であれば中間業者の利益となるはずだったコストを丸ごと削減し、その分を製品価格の引き下げに充てているのです。

流通コストの比較イメージ

【一般的なメーカー】

工場出荷価格 + 卸売マージン + 小売マージン + 広告宣伝費 = 最終販売価格

【Dell】

工場出荷価格 + (自社運営費・広告費) = 最終販売価格

このように、構造的に価格を抑えられる仕組みになっています。

第二の理由は、「生産」における受注生産(BTO)方式による徹底した在庫リスクの削減です。

多くのメーカーが採用する「見込み生産」では、市場の需要を予測してあらかじめ製品を大量に製造します。

しかし、予測が外れて製品が売れ残った場合、それらは「不良在庫」となり、保管費用や最終的な処分費用が発生します。

これらのコストは、結局のところ他の製品の価格に転嫁され、消費者が負担することになります。

対してDellは、顧客から注文が入ってから生産を開始するため、原理的に売れ残りの在庫が発生しません。

これにより、在庫管理に関わるあらゆるコストを極限までゼロに近づけています。

そして第三に、「調達」における世界トップクラスの生産規模を活かしたスケールメリットです。

Dellは年間を通じて数千万台という、途方もない数のPCを世界中で販売しています。

この巨大な販売力を背景に、CPUのインテルやAMD、OSのマイクロソフトといった主要な部品・ソフトウェアメーカーに対して、非常に強い価格交渉力を持っています。

一度に発注する量が他社とは比較にならないほど膨大であるため、一つ一つの部品を極めて有利な条件で、安価に調達することが可能になるのです。

Dellの安さを支える3本柱

- 流通革命:中間業者を排除したダイレクトモデル

- 生産革命:在庫を不要にする受注生産(BTO)

- 調達革命:グローバルな大量仕入れによるコストダウン

これら3つの合理的な経営戦略が有機的に結びつくことで、Dellの他社には真似のできない、圧倒的なコストパフォーマンスが実現されているのです。

Dellノートパソコンの評判は?

Dell製ノートパソコンの実際の評判は、ユーザーがどの製品シリーズを選び、何を重視するかによって大きく異なりますが、全体的な傾向として「コストパフォーマンスの高さ」を評価する肯定的な意見が大多数を占めるのが実情です。

ここでは、具体的な良い評判と悪い評判の両側面から、その実像に迫ります。

ネット上の口コミやレビューは玉石混交です。

客観的な視点で良い点・悪い点を整理してみましょう!

良い評判・メリットとして挙げられる点

- 圧倒的なコストパフォーマンス:「同じCPUとメモリを搭載したモデルが、国内メーカー品より5万円も安く買えた」「定期的に開催されるセールやクーポンを利用すると、信じられない価格で手に入る」といった、価格に対する満足度の声が最も多く見られます。

- 豊富なカスタマイズ性と選択肢:「自分に必要なスペックだけを選んで無駄なく購入できた」「エントリーモデルからハイエンドまで、予算と用途に応じて選べる製品の幅が広い」など、BTOによる選択の自由度が高く評価されています。

- 洗練されたデザイン:特に上位モデルであるXPSシリーズは、画面の縁が極めて細い「InfinityEdgeディスプレイ」や、アルミ削り出しのソリッドな筐体デザインが特徴で、「MacBookにも引けを取らない高級感と所有満足度がある」という意見が非常に多いです。

- 信頼性の高い有償サポート:有料の保守サービスである「プレミアムサポート」や「ProSupport」に加入しているユーザーからは、「深夜でも専門的な知識を持つ担当者に繋がり、問題がすぐに解決した」「故障の翌日にはエンジニアが自宅まで来て修理してくれた」など、その迅速かつ的確な対応を絶賛する声が多数あります。

悪い評判・デメリットとして指摘される点

- 標準サポートの対応品質:一方で、製品に無料で付帯する「ベーシックサポート」に対しては、厳しい意見が目立ちます。サポート拠点が海外にあることが多く、「日本語が流暢でない担当者につながり、話がスムーズに通じなかった」「マニュアルを読み上げるだけの対応で、問題解決までに非常に時間がかかった」といった不満の声は、Dellの評判を語る上で避けて通れないポイントです。

- 受注生産モデルの納期:自分好みにカスタマイズできるBTOモデルは、注文後に海外の工場で生産・配送されるため、「注文してから手元に届くまで3週間かかった」というように、納期が長いことがデメリットとして挙げられます。PCが急に故障してすぐに代替機が必要な場合には向きません。(ただし、構成が決まっている「即納モデル」も用意されています)

- 一部エントリーモデルの質感:最も安価な価格帯のInspironシリーズに対しては、「筐体のほとんどがプラスチック製で、少し安っぽい感じがする」「長年使っているとヒンジ部分の強度が心配」など、価格相応の作りであることを指摘する声も一部で見られます。

このように、Dellに対する評価は、ユーザーが「コスト」を最優先するのか、それとも「手厚い無料サポート」や「即納」を重視するのかによって、180度変わる傾向にあります。

自身の価値観と照らし合わせ、メリットとデメリットを天秤にかけることが、購入後の満足度を高める鍵となります。

人気のノートパソコンモデルを紹介

Dellが展開する多種多様なノートパソコンの中から、現在の市場で特に人気が高く、代表的と言えるモデルを用途別に詳しく紹介します。

あなたのパソコン選びの具体的な参考にしてください。

Inspironシリーズ:日常使いからビジネスまでこなす、コスパ重視の万能選手

学生のレポート作成やオンライン授業、家庭でのインターネットや動画鑑賞、あるいはビジネスでの基本的な事務作業など、幅広い用途に最適なのがInspironシリーズです。

最大の魅力は、十分な基本性能を備えながらも、非常に手頃な価格設定にあること。

近年では、上位モデルのデザイン要素を取り入れたスタイリッシュなモデルも増えており、「安かろう悪かろう」というかつてのイメージは払拭されつつあります。

初めてパソコンを購入する方や、とにかくコストを抑えたい方に最もおすすめできるシリーズです。

XPSシリーズ:クリエイターを魅了する、デザインと性能の究極の両立

XPSは、Dellが持てる技術の粋を集めて作り上げた、プレミアム・フラッグシップシリーズです。

AppleのMacBook Proと常に比較される存在であり、CNC(コンピュータ数値制御)によるアルミ削り出しの精密なボディ、画面占有率が極めて高い超狭額縁の「InfinityEdgeディスプレイ」、そして有機EL(OLED)の高精細なパネル選択肢など、デザインと機能美を徹底的に追求しています。

動画編集、RAW現像、グラフィックデザインといった高い負荷のかかるクリエイティブな作業を、ストレスなく快適に行いたいプロフェッショナルや、日々の道具に最高の品質と所有する喜びを求める方に最適です。

Alienwareシリーズ:勝利を求めるゲーマーのための、究極のゲーミングマシン

DellのゲーミングPC専門ブランドであるAlienwareは、その独特で先進的なデザインと、妥協のない最高レベルのパフォーマンスで、世界中のヘビーゲーマーから熱狂的な支持を集めています。

最新・最強クラスのCPUとグラフィックスカード(GPU)を搭載し、高リフレッシュレートの高速ディスプレイ、そして長時間の高負荷状態でも性能を維持するための強力な冷却システム「Cryo-tech」など、PCゲームを最高の環境でプレイするための全てが詰め込まれています。

eスポーツの大会で勝利を目指すプロ選手から、最新のAAAタイトルを美麗なグラフィックで没入して楽しみたい方まで、本気でゲームに打ち込みたい全ての人に応えるシリーズです。

| シリーズ | 主な用途 | 価格帯の目安 | こんなユーザーにおすすめ |

|---|---|---|---|

| Inspiron | Web閲覧、Office作業、オンライン学習、動画視聴 | 6万円~15万円 | PC初心者、学生、ファミリー、コストを最優先したい方 |

| XPS | 動画・写真編集、プログラミング、DTPデザイン | 18万円~40万円 | クリエイター、開発者、デザインと性能に一切妥協したくない方 |

| Alienware | PCゲーム全般、ゲーム実況・配信、VRコンテンツ | 25万円~60万円 | コアゲーマー、eスポーツ選手、最高のゲーム体験を求める方 |

| Latitude | 法人営業、テレワーク、オフィス業務全般 | 15万円~35万円 | セキュリティと信頼性を重視するビジネスパーソン、IT管理者 |

※上記はあくまで一般的な目安です。実際の価格は選択する構成や、Dell公式サイトで頻繁に実施されるセールやキャンペーンによって大きく変動します。

Dellはやめとけと言われる理由

多くのメリットがある一方で、Dellを検索した際に「やめとけ」というネガティブなキーワードが関連表示されることには、いくつかの明確な理由が存在します。

購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、その背景を正しく理解しておくことが極めて重要です。

第一の、そして最も大きな理由が、製品に標準で付帯する無料サポート(ベーシックサポート)への根強い不満です。

このサポートはコストを抑えるために海外のコールセンターで一括して対応している場合が多く、利用者からは「担当者の日本語が聞き取りにくく、こちらの状況が正確に伝わらなかった」「トラブルの解決策を探るのではなく、決まりきったマニュアル対応に終始し、話が進まなかった」といった声が頻繁に聞かれます。

PCの専門知識があまりなく、トラブル発生時に手厚いサポートを期待しているユーザーがこの状況に直面すると、「対応が悪い」「もう二度と買いたくない」という強い不満を抱き、それが「やめとけ」という評判の一因となっているのです。

第二に、一部の低価格モデルにおける物理的な作り込み、いわゆるビルドクオリティに対する指摘が挙げられます。

特に10万円を切るようなエントリークラスのInspironシリーズでは、コストダウンのために筐体の多くにプラスチック素材が使われています。

日常的な使用における性能自体に問題はありませんが、上位機種の金属製ボディと比較すると、どうしても剛性や質感が劣るのは否めません。

長期間使用する中で、「キーボードにたわみを感じる」「ディスプレイを開閉するヒンジ部分が緩んできた」といった物理的な耐久性への不満が、製品全体の評価を下げ、「安かろう悪かろう」というイメージにつながっている側面があります。

第三の理由は、Dellの大きな魅力であるはずのBTO(受注生産)モデルがもたらす「納期の長さ」です。

CPUやメモリを自分好みにカスタマイズできるのは大変便利ですが、その代償として、注文が確定してから中国などの海外工場で生産が開始され、国際輸送を経て手元に届くまで、通常でも2~3週間、長い時には1ヶ月以上かかる場合があります。

「使っていたPCが急に壊れたので、明日にでも代わりのPCが欲しい」という緊急性の高い状況のユーザーにとっては、この納期は致命的なデメリットとなります。

これが、「必要な時に手に入らないメーカーは使えない」という意味で「やめとけ」と言われる理由です。

「やめとけ」は本当か?その言葉の裏を読む

これらの「やめとけ」と言われる理由は、いずれもユーザーの期待値や状況と、Dellのビジネスモデルとの間に生じる「ミスマッチ」に起因しています。

裏を返せば、これらのデメリットは対策や考え方次第で十分に回避可能です。

- サポート問題 → 有料の「プレミアムサポート」に加入する。数千円の追加投資で、国内の優秀なサポートを24時間受けられるようになり、満足度は劇的に向上します。

- 品質問題 → 予算に応じて適切なシリーズを選ぶ。高い堅牢性を求めるなら、法人向けで耐久性試験もクリアしているLatitudeシリーズや、高品質な素材を使ったXPSシリーズを選択すれば、まず不満は出ません。

- 納期問題 → 「即納モデル」を選ぶ。Dellでは、人気の構成をあらかじめ国内倉庫に在庫として確保している「即納モデル」も多数用意しており、これなら注文から数日で受け取ることが可能です。

このように、「やめとけ」という表面的な言葉に惑わされず、その批判が自分自身の利用シーンや価値観に当てはまるのかどうかを冷静に見極めることが、賢い製品選びの鍵となります。

Dellをおすすめしないケース

Dellは、コストパフォーマンスを重視する多くのユーザーにとって最良の選択肢の一つですが、特定のニーズや価値観を持つ方にとっては、他のメーカー製品の方が高い満足度を得られる可能性があります。

以下に挙げるケースに自身が当てはまるかどうか、購入前の最終チェックとしてお役立てください。

1. 手厚く、かつ無料の日本語サポートを最優先事項とする方

パソコンの操作に強い不安があり、「何か困ったことがあったら、どんな些細な内容でも、専門用語を使わないで丁寧に、もちろん無料で、時間をかけて教えてほしい」というニーズを最優先に考える方。

この場合、国内メーカー各社が提供している、購入後1年間の無料電話サポートや、初心者向けの遠隔操作サポートといった、おもてなしの心に近い手厚いサービスの方が精神的な安心感が大きいかもしれません。

Dellの無料標準サポートでは、前述の通り、コミュニケーションの段階でストレスを感じてしまう可能性があります。

2. PCを「今すぐ」「確実に」手に入れる必要がある方

「明日からの出張で使うPCが急に壊れてしまった」「週末に開催されるオンラインイベントまでに、どうしても新しいPCを準備しなければならない」など、代替の効かない明確な納期がある場合、受注生産が基本となるDellのカスタマイズモデルはリスクが高い選択肢です。

この場合は、家電量販店の店頭で現物を確認してその場で持ち帰ることができる国内メーカー製品や、Dellの中でも配送日が確約されている「即納モデル」の中から選ぶのが賢明です。

3. 限られた低予算の中で、最大限の高級感や堅牢性を求める方

「予算は8万円しかないけれど、デザインはMacBookのようにスタイリッシュな金属ボディで、多少乱暴に扱っても壊れない頑丈さが欲しい」というように、厳しい価格制約の中で、性能よりも筐体の質感や耐久性を最重要視する場合、Dellのエントリーモデルでは期待に応えられない可能性があります。

Dellで高いビルドクオリティを手に入れるには、やはりXPSシリーズやLatitudeシリーズといった、それ相応の価格帯(15万円以上)のモデルを選ぶ必要があります。

限られた予算内で質感を追求するならば、他メーカーの特定モデルの方が満足度が高いかもしれません。

あなたの「絶対に譲れない条件」は何ですか?

PC選びで失敗しないための最も重要なコツは、自分がPCに求める条件に優先順位をつけることです。

「価格」「性能」「サポート」「デザイン」「納期」…これらのうち、自分にとって何が一番大切なのかを明確にすることで、Dellがあなたにとって「最高の相棒」になるのか、それとも「選ぶべきではない選択肢」なのかが、自ずと見えてくるはずです。