DynabookノートPCで高負荷な作業を快適に行うために、グラフィックボードの外付けを検討するユーザーが増えています。

内蔵GPUでは限界があるため、後付けで外付けGPUを導入する方法は現実的な選択肢です。

とくにDynabookのようなノートPCはグラボ増設ができないため、外部接続が重要になります。

ただし、USB接続では性能が制限されることが多く、サンダーボルトなしの機種では対応が難しい場合もあります。

また、安く導入できる自作キットも存在しますが、知識や手間が必要です。

「やめとけ」と言われる背景にはこうした注意点も含まれます。

この記事では、Dynabookに外付けグラボを導入するための基本情報、安価に導入する方法、注意点までを丁寧に解説します。

Dynabookにグラフィックボードを外付けするための基本知識

- 外付けグラボとは何かを解説

- 外付けグラボの確認方法は?

- グラボ増設と外付けの違い

- 外付けグラフィックボードのUSB接続は可能?

- サンダーボルトなしでの接続は?

外付けグラボとは何かを解説

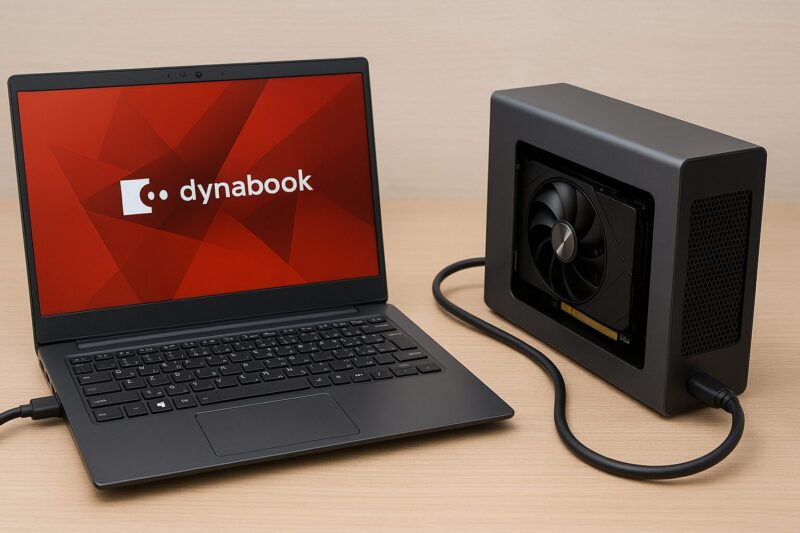

外付けグラフィックボード(以下、外付けグラボ)とは、パソコン本体に内蔵されていないグラフィックボードを、外部接続によって使用する方式のことです。

主にノートパソコンなど、内部にグラボを増設する余地がない機種で活用されています。

本来、グラフィックボード(グラボ)は、ゲームや動画編集、3D処理などグラフィックに負荷がかかる作業を快適に行うための専用部品です。

デスクトップPCであれば、内部のスロットに直接差し込むことで対応できますが、ノートPCでは物理的なスペースや排熱設計の問題からそれが困難です。

そこで、外付けタイプのグラボが登場しました。

具体的には、外付けGPUボックスと呼ばれる専用のケースにデスクトップ用のグラボを搭載し、パソコンとはThunderbolt 3やUSB-C、USB 3.0などのインターフェースを使って接続します。

これにより、ノートパソコンでも高性能なグラフィック処理が可能になるのです。

ただし、すべてのノートPCが外付けグラボに対応しているわけではありません。

対応インターフェースの有無や、電源供給の能力、OS側のドライバ対応状況など、いくつかの技術的な要件が関係しています。

特に、Thunderbolt 3のような高速インターフェースがない場合、性能を十分に発揮できないこともあるため注意が必要です。

このように、外付けグラボは、ノートPCでもグラフィック性能を向上させたいユーザーにとって、柔軟で有効な選択肢となります。

ただし、導入には対応状況の確認や初期投資の検討も欠かせません。

外付けグラボの確認方法は?

外付けグラボを使いたいと思ったとき、最初に行うべきなのが「自分のパソコンが対応しているかどうか」の確認です。

確認ポイントはいくつかありますが、最も重要なのは接続インターフェースの種類とOS側の対応状況です。

まず確認すべきは、パソコンにThunderbolt 3または4のポートが搭載されているかどうかです。

これは外付けグラボの性能を引き出すために不可欠な高速通信ポートで、USB-C端子と見た目が似ていますが機能が異なるため、誤認に注意が必要です。

Thunderbolt対応かどうかは、パソコンの仕様書やメーカーサイトで確認できます。

ポートの横に雷のアイコンが付いているかを目視で確認する方法もあります。

次に、OSとドライバのサポート状況です。

Windows 10以降であれば多くの外付けグラボが動作しますが、MacやLinuxの場合は対応製品が限られていたり、追加の設定が必要になることもあります。

また、外付けGPUボックスのメーカーが提供する専用ドライバをインストールする必要がある場合もあります。

そのほか、電源の供給方法や冷却性能もチェックしておきましょう。

高性能なグラボになるほど電力消費も大きくなるため、対応している電源容量が不足していると動作が不安定になることがあります。

このように、外付けグラボの導入は単にケーブルをつなぐだけでは完結しません。

事前に確認するべき点を一つずつ押さえておくことで、トラブルの少ない運用が可能になります。

グラボ増設と外付けの違い

グラフィックボードを強化する方法には、「増設」と「外付け」の2つのアプローチがあります。

どちらもグラフィック性能を向上させる目的は同じですが、仕組みや導入の難易度、費用などに大きな違いがあります。

まず、グラボの「増設」とは、デスクトップパソコンの内部にグラフィックボードを追加する作業を指します。

この方法では、マザーボードのPCI Expressスロットにグラボを差し込み、必要に応じて電源ケーブルを接続することで完了します。

性能をフルに発揮できるうえ、コストパフォーマンスにも優れています。

しかし、パソコンの分解やパーツの取り扱いに慣れていない人にとっては、ハードルが高い方法でもあります。

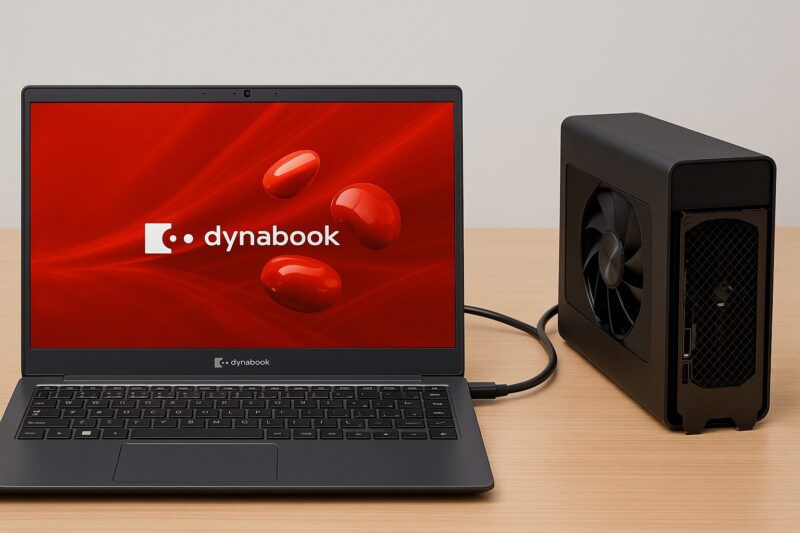

一方、外付けグラボは、専用のGPUボックスを使ってパソコンの外部からグラフィック性能を追加する仕組みです。

ノートPCや小型デスクトップなど、内部にグラボを取り付けるスペースがない機種でも対応できる点がメリットです。

機器の接続は比較的簡単で、初心者でも取り組みやすいものの、増設と比べて高額になる傾向があります。

また、外付けグラボはThunderbolt 3など高速な接続が必要になるため、すべてのパソコンで使用できるわけではありません。

データ転送速度がボトルネックとなり、同じグラボでも増設時に比べて性能がやや落ちるケースもあります。

このように、グラボの増設と外付けは、それぞれにメリットとデメリットがあります。

性能重視で内部に余裕があるなら増設、手軽さやノートPCでの活用を重視するなら外付けといった使い分けがポイントです。

外付けグラフィックボードのUSB接続は可能?

USB接続で外付けグラフィックボード(外付けGPU)を使用することは「可能」ではありますが、実用的かどうかという点では注意が必要です。

結論から言えば、一般的なUSB 3.0やUSB-Cポートではグラフィック性能が大きく制限されるため、高性能を求める用途には向いていません。

そもそも、グラフィックボードは大量のデータを高速に処理することが求められます。

そのため、接続インターフェースにも高い転送速度が必要です。

現在主流の外付けGPU製品はThunderbolt 3または4に対応しており、これは最大40Gbpsの高速通信が可能です。

一方、USB 3.0の転送速度は最大でも5Gbps程度と大きく劣ります。

この差が実際のパフォーマンスに大きく影響するのです。

USB接続タイプの「簡易外付けグラフィックアダプター」も市販されていますが、これらはあくまでオフィス作業や動画再生などの軽い用途向けです。

ゲームや動画編集など、高いGPU性能が必要なシーンでは力不足になることが多く、かえってストレスの原因になることもあります。

さらに、USB接続タイプの製品は、ドライバの互換性や安定性にばらつきがあることも珍しくありません。

特に安価な製品では、画面が点滅したり、出力解像度が制限されたりするなどの不具合が報告されることもあります。

このように、USB接続で外付けグラボを使うことは物理的には可能でも、パフォーマンスや安定性の面から見るとおすすめできないケースが多いです。

高性能を求める場合は、Thunderbolt接続に対応したモデルを選ぶのが賢明です。

サンダーボルトなしでの接続は?

Thunderboltポートがないパソコンでも、外付けグラフィックボードを使いたいと考える人は少なくありません。

ただし、サンダーボルトなしでの接続は制限が多く、使用できるケースは限られます。

まず、Thunderboltは外付けGPUに求められる高速な通信を実現するために開発されたインターフェースです。

その代替として使える一般的なポートにはUSB 3.0やUSB-Cがありますが、これらでは転送速度が大きく劣るため、グラフィック処理の性能を十分に発揮できません。

USB-CポートでもThunderboltに非対応であれば、単なるデータ転送用にすぎず、GPUとの連携は不完全です。

一方で、一部の自作環境ではMini PCIeやM.2スロットを利用した方法も存在します。

これは、ノートPCの内部にある接続端子にアダプターを介して外付けGPUをつなぐ方式ですが、基本的にPCを分解する必要があり、初心者には推奨されません。

また、保証対象外になるリスクもあります。

さらに、HDMIやDisplayPort経由で外付けGPUを接続することはできません。

これらは出力専用のポートであり、グラフィックボードの信号をPC本体に戻す機能は備えていないためです。

このように、Thunderboltなしで外付けグラボを使うには相当な知識と工夫が求められます。

また、仮に接続できたとしても、パフォーマンスや安定性が著しく劣る可能性があります。

そのため、外付けグラボを本格的に利用したい場合は、Thunderbolt対応のパソコンを選ぶことが、最も現実的で確実な選択肢です。

Dynabookにグラフィックボードを外付けするための選び方と注意点

- ノートPCにグラボを後付けする安い方法は?

- 外付けGPUがやめとけと言われる理由

- 格安モデルの外付けグラボの実力

- 自作で外付けグラボを導入するには?

- 外付けグラボで何が変わるのか?

ノートPCにグラボを後付けする安い方法は?

ノートPCにグラフィックボード(グラボ)を後付けするには、専用の外付けGPUケースを使うのが一般的ですが、コストを抑える方法もいくつかあります。

その中で比較的安価な方法とされているのが、「Mini PCIe」や「M.2スロット」を利用したeGPU(外付けGPU)の自作です。

通常の外付けGPUケースは、Thunderbolt 3や4に対応したものが多く、価格も3万円〜5万円ほどすることが一般的です。

一方で、Mini PCIeやM.2を使った自作キットは、1万円以下から入手可能なものもあります。

これらのキットはノートPC内部にある拡張スロットを利用してGPUを接続するため、専用ケースを買う必要がありません。

ただし、この方法には大きな注意点があります。

まず、PCの分解が必要になるため、初心者にとってはハードルが高く、また製品保証が無効になることがあります。

さらに、接続部分の安定性や電源供給の確保など、構築にはある程度の知識と工夫が求められます。

安全に運用するためには、別途デスクトップ用の電源ユニットを用意する必要も出てくるでしょう。

また、こうした自作構成ではノートPCを持ち運ぶことが難しくなり、据え置き型として使う前提になってしまいます。

そのため、安価に抑えたい場合であっても、利便性や安全性とのバランスをよく考える必要があります。

このように、後付けグラボを安く実現する方法はあるものの、それにはある程度のリスクと知識が伴います。

初心者や安定性を重視するユーザーには、少し予算を上乗せして正規の外付けGPUケースを選ぶ方法が安心といえるでしょう。

外付けGPUがやめとけと言われる理由

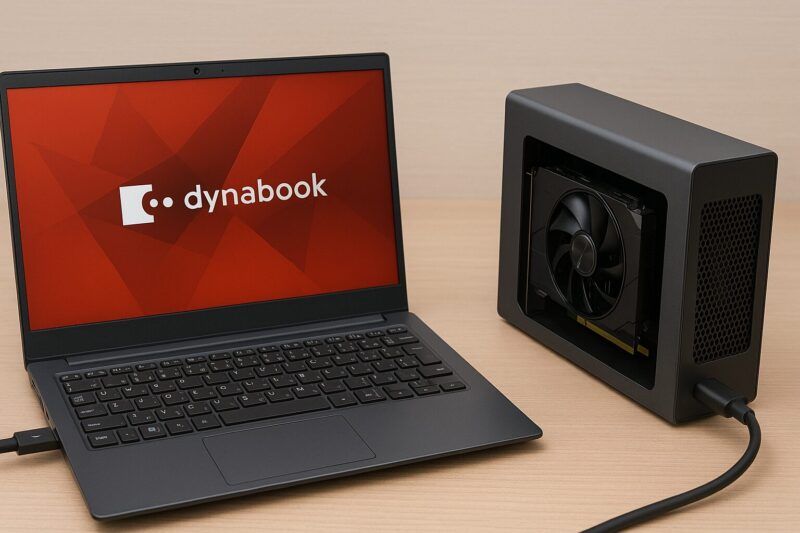

外付けGPUに対して「やめとけ」と言われる理由には、コスト、パフォーマンス、互換性、そして安定性の面での課題が関係しています。

これらを総合的に見て、必ずしも万人向けの選択肢ではないためです。

まず、外付けGPU環境を整えるには想像以上に費用がかかることがあります。

GPU本体に加え、eGPU専用のケース(特にThunderbolt対応のもの)は数万円することがあり、結果としてミドルスペックのデスクトップPCが購入できるほどの出費になることもあります。

また、理論上は外付けでも高性能なGPUを活用できますが、実際にはThunderboltなどのインターフェースの制限により、パフォーマンスがフルに発揮されないケースがあります。

CPUやメモリとのバランスも重要で、ノートPC側のスペックがボトルネックになることも珍しくありません。

さらに、互換性の問題も無視できません。

Thunderbolt 3や4に対応しているPCであっても、全ての外付けGPUが正常に動作するとは限らず、ドライバーのインストールやアップデート、BIOS設定など、細かな調整が必要になる場合があります。

動作が不安定になったり、画面が真っ暗になるトラブルも報告されています。

このような理由から、「外付けGPUはやめとけ」と言われるのです。

実際に導入するには、目的や用途、そして自身の技術的な知識と予算をよく見極めることが重要です。

誰にでも簡単に扱えるものではない、という現実を理解しておくべきでしょう。

格安モデルの外付けグラボの実力

格安モデルの外付けグラフィックボードは、価格の面で手を出しやすい反面、性能や信頼性の面では慎重な見極めが必要です。

主に「ディスプレイ拡張用」や「動画再生支援」など軽作業向けに設計されている製品が多く、ゲームや映像編集には不向きなケースがほとんどです。

例えば、数千円〜1万円程度で販売されているUSB接続型の簡易グラフィックアダプターは、主にサブディスプレイを増設したいユーザー向けに作られています。

HDMIやVGAの出力ポートを増やすことが目的であり、GPUとしての計算処理能力はごく限定的です。

これに対して、やや上位の格安モデル(2〜3万円台)でも、内蔵GPUよりは若干性能が高い場合があるものの、最新の3Dゲームや重いソフトウェアの動作には十分とは言えません。

特に、メモリ容量が少ないモデルや、冷却性能の低い設計のものでは、長時間使用時に熱暴走やフリーズのリスクも出てきます。

また、価格の安さに惹かれて無名ブランドの製品を選ぶと、ドライバーが正しく認識されなかったり、OSのアップデートで突然使えなくなるといった不具合も起こりやすくなります。

これは、サポート体制や品質管理が大手メーカーに比べて不十分であることが影響しています。

このように、格安の外付けグラボには確かに利点もありますが、期待値とのギャップが大きくなりやすいことも事実です。

購入前に製品レビューや用途との相性をしっかり確認し、「何をしたいのか」を明確にしておくことが、後悔しない選び方につながります。

自作で外付けグラボを導入するには?

自作で外付けグラボ(GPU)を導入するには、いくつかの準備と知識が必要です。

市販のeGPUケースを購入する方法に比べてコストを抑えられる反面、作業はやや複雑で、初心者にはややハードルが高いと感じるかもしれません。

まず最初に確認すべきなのは、自分のノートPCに外部GPUを接続できるインターフェースがあるかどうかです。

一般的な方法としては、Mini PCIe、M.2、もしくはExpressCardスロットを利用するものがあります。

これらのポートはノートPCの内部にあるため、本体を分解してアクセスする必要があります。

次に必要なのが、外付けGPUアダプタです。

市販されている「EXP GDC」などのeGPUドックを購入すれば、これを通じてデスクトップ用のグラボと接続できます。

ただし、これらは元々上級者向けに設計された製品であり、安定動作させるにはBIOS設定の変更やドライバの調整が必要になる場合もあります。

また、グラフィックボードそのものに加えて、十分な電力を供給するためのATX電源ユニットも用意しなければなりません。

グラボの消費電力は高く、ノートPC本体の電源だけではとても足りないためです。

このATX電源をグラボとeGPUアダプタに接続して初めて、正常に動作する仕組みとなっています。

さらに、外付けの構成にする以上、パーツをむき出しの状態で使うのは避けた方が無難です。

ショートや熱対策のために、簡易的でもいいのでケースやスタンドを使って整えることが推奨されます。

こうしてみると、パーツ選定から組み立て、調整に至るまでかなり多くの工程があることが分かります。

コストを抑えつつカスタマイズ性の高い環境を求める人には魅力的な手段ですが、安定性や手軽さを優先する場合には、市販のeGPUボックスを選ぶ方が安心です。

外付けグラボで何が変わるのか?

外付けグラボを導入することで、ノートPCのグラフィック性能は大きく向上します。

これまで描画処理が重くて使えなかったアプリケーションやゲームも、スムーズに動作するようになる可能性があります。

例えば、動画編集や3Dモデリング、最新ゲームのプレイといった用途では、内蔵GPUの性能では力不足になることが多いです。

外付けグラボを活用することで、これらの重い処理もストレスなくこなせるようになり、作業効率が上がるだけでなく、快適な使用環境が手に入ります。

特に、内蔵GPUを搭載したノートPCは、省電力性を重視して設計されているため、どうしても性能が犠牲になっている傾向があります。

そこに外付けグラボを加えることで、処理能力の底上げが可能になり、ノートPCの用途が大きく広がります。

ただし、すべての面で理想通りに動くとは限りません。

前述の通り、接続インターフェースによっては、グラボ本来の性能を100%引き出せないケースもあります。

また、設置や設定に時間がかかることや、外出先での使用には向かない点など、運用面での制約も出てきます。

さらに、外付けグラボの導入により、ノートPCの冷却負荷が変化する場合もあります。

グラボの使用によりCPUにも負担がかかるため、本体の冷却システムが追いつかなくなる可能性もあります。

このため、冷却台を併用したり、排熱処理を意識した配置にするなどの対策も必要です。

このように、外付けグラボを導入することで得られる恩恵は大きいものの、快適に使いこなすためには周辺環境の工夫も欠かせません。

ノートPCの能力を引き上げる手段として非常に有効ですが、その実力を発揮させるには、適切な選択と準備が求められます。