こんにちは、パソマスのYoshiです。

HP Pavilion Aero 13-bg、1kgを切る軽さで最高のモバイルPCですよね。

私もその軽量さとパフォーマンスのバランスに惹かれている一人です。

ただ、こうした薄型軽量PCで常に気になるのが「バッテリーの持ち」。

使っているうちに「あれ?最近バッテリーの消耗が早いかも?」と感じる瞬間、ありませんか。

電源をシャットダウン中なのに翌朝バッテリーが減っていたり、PCの底面やトラックパッドあたりが少し膨張してきたように見えたり、あるいは起動時に「CMOS 502エラー」なんていう見慣れないメッセージが出て焦った、なんてこともあるかもしれません。

いざ交換するとなると、HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリーの詳しい仕様や正確な型番、交換費用が一体どれくらいかかるのか。

寿命を延ばすためにウワサの「80%充電設定」はできるのか、バッテリーが認識しない時の対策はどうすればいいのか…など、気になることは山積みだと思います。

この記事では、Aero 13-bgのバッテリーに関するそんな疑問やトラブルについて、基本的な仕様から具体的なトラブルシューティング、交換の選択肢まで、詳しくまとめてみました。

バッテリー交換を具体的に検討している方も、これから今のバッテリーを大事に長く使いたい方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー仕様と型番

- 搭載バッテリーの公式な型番

- バッテリーの詳しい仕様と容量

- バッテリーの寿命と消耗のサイン

- シャットダウン中の異常な消耗

- バッテリー消耗が早い原因

搭載バッテリーの公式な型番

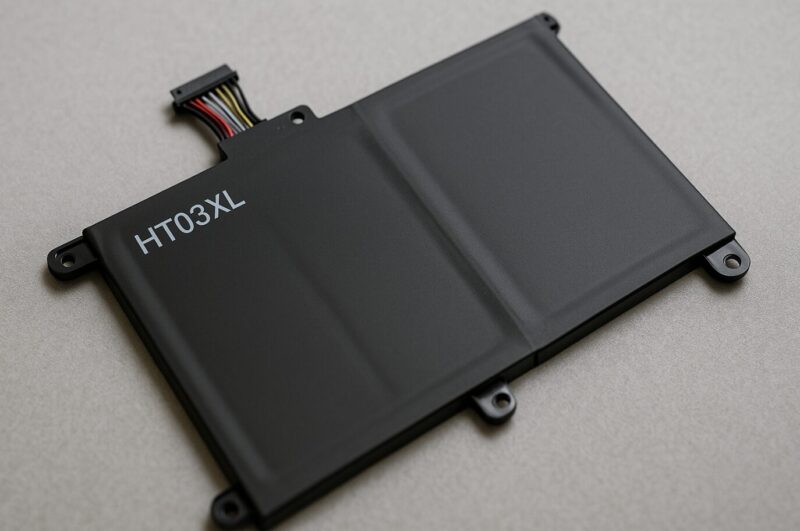

HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー交換を考えた時、一番大事なのがこの「型番」です。

このPCには、多くの薄型ノートPCと同様に、ユーザーが簡単には取り外せない内蔵型バッテリーが搭載されています。

交換用のバッテリーを探す際は、以下の2つの番号を覚えておくとスムーズかなと思います。

なぜ2種類あるのかというと、HPが修理・保守用に管理している番号と、バッテリーの製造メーカーや互換品市場で流通している製品名が異なるためですね。

Aero 13-bg バッテリー識別番号

- HP公式スペアパーツ番号: M24648-005

- 互換バッテリーモデル名: PC03XL (または PC03043XL)

HPに公式修理を依頼する際は「M24648-005」という番号で管理されますが、Amazonや楽天市場、PCパーツ専門店などで互換バッテリーを自分で探す場合は「PC03XL」というモデル名で検索すると見つかることが多いです。

実質的には同じバッテリーを指していると考えて大丈夫そうですね。

互換品を購入する際は、レビューや販売店の評価をよく確認し、「Aero 13-bg 対応」と明記されている信頼できるところから購入するのが鉄則です。

バッテリーの詳しい仕様と容量

型番がわかったところで、もう少し詳しいスペックも見てみましょう。

この仕様が、PCの駆動時間を決定づける重要な要素です。

HP Pavilion Aero 13-bg バッテリースペック表

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| バッテリータイプ | 3セル, リチウムイオンポリマー |

| 公称容量 | 43 Whr (ワット時) |

| 公称電圧 | 11.55V |

| HP公式型番 | M24648-005 |

| 互換モデル名 | PC03XL / PC03043XL |

容量は43Whr (ワット時)ですね。これはモバイルノートPCとしては標準的、もしくはやや大きめの容量かなと思います。

この容量のおかげで、あの軽さでありながら長時間の駆動が実現できているわけです。

ちなみにHPの「Fast Charge」に対応していて、PCの電源がオフの状態であれば「30分で50%」まで急速充電できるのも便利なポイントです。

ただし、急速充電はバッテリーにある程度の負荷(特に発熱)をかける側面もあります。

50%に達するとバッテリー保護のために充電速度が通常モードに戻る設計になっていますが、時間に余裕があるときは、あえて急速充電非対応の低出力アダプタを使う(もしあればですが)か、満充電近くでの充電を避けるほうが、バッテリーの長寿命には貢献するかもしれませんね。

バッテリーの寿命と消耗のサイン

ご存知の通り、リチウムイオンバッテリーは消耗品なので、どうしても寿命があります。

スマホのバッテリーがだんだん持たなくなるのと同じですね。

一般的には約2年~5年、あるいは充放電サイクル(0%→100%の充電を1回とカウント)で500回~1,000回程度が寿命の目安とされていますが、これはPCの使い方、特に充電の頻度や環境温度によって大きく変わってきます。

HPの公称値だと「最大〇時間」みたいに書かれていますが、これは特定のテスト環境(輝度を落として動画を流し続けるとか)での話。

実際に私たちが使う時は、ブラウザでタブをたくさん開いたり、複数のアプリを同時に動かしたりするので、公称値よりも短くなるのが普通です。

海外のレビューサイトなんかを見ると、実際の使用で「約10時間」という報告もあるみたいなので、性能としては十分優秀だと思います。

ただ、購入時より明らかに駆動時間が短くなってきたら、それは消耗のサインかもしれません。

バッテリー消耗(劣化)の主なサイン

- 購入時に比べて、明らかにバッテリーの持ちが悪くなった(例:前は8時間持ったのに、今は3時間も持たない)

- ACアダプタを抜くと、バッテリー残量表示がまだ十分あるはずなのに、すぐに電源が落ちてしまう。

- バッテリー残量の表示が不安定(90%だったのが急に30%になったり、また戻ったりする)。

- PC本体が不自然に膨らんできた(これは非常に危険なサインです。後述します)。

- Windowsのバッテリーレポート機能などで確認した設計容量(Design Capacity)に対し、実容量(Full Charge Capacity)が極端に減っている。

これらのサインが出始めたら、バッテリーの交換を検討し始める時期かもしれません。

シャットダウン中の異常な消耗

Aero 13-bgのユーザー報告で、たまに見かけるのが「PCをシャットダウンしたはずなのに、バッテリーがゴリゴリ減っていく」という不思議な現象です。

「電源切ったのに、なぜ?」と、バッテリーの初期不良を疑いたくなりますよね。

ですが、これはバッテリー自体の問題ではなく、どうやらOSの電源管理機能とハードウェア(特にWi-Fiカード)の相性問題(バグ)である可能性が高いみたいですね。

Aero 13-bgは「モダンスタンバイ(Connected Standby)」という機能に対応しています。

これは、スリープ中やシャットダウン(のように見える状態)でもネットワーク接続を維持し、メール受信や通知の受け取り、即時復帰を可能にする機能です。

この機能が、標準搭載されている「Realtek製 Wi-Fiカード」のドライバーかファームウェアと上手く連携できず、電源オフ中もWi-Fiカードなどが不要な電力消費を続けてしまうことがあるようです。

対策としては、まずドライバー類を最新にすることが第一歩です。

Windows Updateだけでなく、HP公式の「HP Support Assistant」というツールを使って、BIOS、チップセットドライバー、そして特に「Realtek Wi-Fi カードのドライバー」を最新版にアップデートしてみてください。

これで解決するケースも多いようです。

それでもダメな場合、根本解決としてWi-Fiカード自体をIntel製のもの(AX210など)に物理的に交換したら治った、という上級者向けの報告もありますが、これはPCの分解が必要になるため難易度が高いですね。

バッテリー消耗が早い原因

PCを使っていて「最近バッテリーの減りが早いな」と感じる場合、それは物理的な故障ではなく、日々の「使い方」が劣化を早めている可能性もあります。

バッテリーの劣化を加速させてしまう主な要因は、以下の3つと言われています。

① 高温

これが最大の敵ですね。

リチウムイオンバッテリーは熱に非常に弱いです。化学反応で動作しているので、温度が上がると内部の劣化反応も加速してしまいます。

- CPUに高負荷な作業(動画編集やゲーム)をさせてPC本体が熱くなる

- 夏場の直射日光が当たる場所に置く

- 特に危険なのが「高温の車内放置」です

- 布団の上やクッションの上などで通気口(ファン排気口)をふさいだ状態で使い続ける

これらはすべてバッテリーの寿命を縮める行為なので、なるべく避けて、PCが熱を持ったら休ませてあげるのが大事です。

② 満充電(100%)での放置

「過充電」とも言われますね。ACアダプタを挿しっぱなしで、常に100%の状態が長く続くと、バッテリーセルに高い電圧がかかり続け、内部が劣化しやすくなります。

特に高温状態と満充電が組み合わさると、劣化は一気に進みます。

③ 過放電(0%)での放置

逆に、バッテリーを0%まで使い切ったまま長期間放置するのもNGです。

バッテリーが完全に放電しきってしまう(深放電)と、内部の化学物質が深刻なダメージを受け、二度と充電できなくなる可能性もあります。

長期間(1ヶ月以上)使わない場合は、バッテリー残量を50%程度にしてから電源を切り、涼しい場所に保管するのがベストとされています。

これらの要因を日常生活で少し意識して避けるだけでも、バッテリーの持ちはかなり変わってくるかなと思います。

HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー交換とトラブル

- バッテリー膨張の危険性と対処

- CMOS 502エラーは故障の合図

- バッテリーが認識しない時の対策

- バッテリー交換の方法と費用

- 80%充電で長持ちさせる設定

- HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー管理の総括

バッテリー膨張の危険性と対処

バッテリー劣化のサインとして、最も分かりやすく、そして視覚的にも危険なのが「バッテリーの膨張」です。

PCの底面(ボトムカバー)や、キーボード面、トラックパッドが内側から押し上げられるように「もこっ」と膨らんできたら、それはバッテリー内部でガスが発生している危険なサインです。

これはリチウムイオンポリマーバッテリーが経年劣化や高温環境での使用、満充電放置などによって、内部の電解質が分解し、ガス化するために起こります。

HPの公式見解では「膨張しても安全上の問題(発火など)はない」とされていることもありますが、これは絶対に楽観視してはいけません。

バッテリーの膨張に気づいたら(最重要)

HPの公式サポート情報でも「ハードウェアが損傷するリスクを回避するために、バッテリーを交換するまでノートブックの使用を中止することを推奨」しています。(出典:HPノートブックPC – ノートブックバッテリーの膨張または変形)

「安全上の問題はない」というのは、あくまで「即座に発火や爆発に至る化学的危険性は低い」という意味合いが強いです。

しかし、膨張による物理的な圧力が、トラックパッド、キーボード、さらには精密機器の塊であるマザーボード(メイン基板)を内側から破壊する「機械的危険性」は非常に高いのです。

もし膨張に気づいたら、以下の対応をすぐに行ってください。

- 直ちに使用を中止し、PCをシャットダウンする。

- ACアダプターをコンセントと本体から抜く。

- 膨張部分を絶対に押したり、針などで穴を開けたりしない。(内部のリチウムが空気に触れると発火する危険があります)

- 火気のない安全な場所に保管し、速やかに交換を手配する。

廃棄する際も、家庭ゴミには絶対に出せません。

膨張したバッテリーは非常に危険なため、必ずお住まいの自治体のルール(役所や清掃局に問い合わせるのが確実です)や、専門の回収業者に依頼してくださいね。

CMOS 502エラーは故障の合図

PCを起動したときに「CMOS Reset Error (502)」や「CMOS Checksum is invalid」といった黒い画面に白い文字のエラーが出ることがあります。

起動のたびにF1キーを押さないとWindowsが起動しなかったり、PCの時計が毎回リセットされたりします。

「時計がリセットされたのかな?」くらいに思いがちですが、Aero 13-bgのような近年の薄型ノートPCの場合、これはメインバッテリーが完全に寿命を迎えた(故障した)ことを示す決定的なサインである可能性が非常に高いです。

なぜバッテリー故障でCMOSエラーが?

昔のデスクトップPCや厚めのノートPCは、時計やBIOS(PCの基本設定)を保持するために、マザーボード上に小さなボタン電池(CMOSバッテリー)が別で搭載されていました。

ですが、Aero 13-bgのような1mmでも薄くしたい薄型モデルでは、コストやスペース削減のため、このボタン電池が省略され、メインバッテリー(PC03XL)の電力の一部をCMOSチップの維持に使っているんです。

そのため、メインバッテリーが完全に寿命を迎え、電力を一切供給できなくなる(過放電)と、BIOS設定を保持するための電力も途絶えてしまいます。

その結果、「BIOS設定がリセットされましたよ」という通知、すなわち「CMOS 502 エラー」が表示される、という仕組みですね。

このエラーが出始めたら、それは「もうメインバッテリーが限界ですよ」というPCからのSOSだと考えて、速やかにバッテリー交換を検討するのが良さそうです。

バッテリーが認識しない時の対策

前述のCMOS 502エラーが出た後、いざ新しいバッテリーにDIYで交換したのに、「バッテリーが検出されない」「残量が1%や0%のまま」「100%から変動しない」といった新たなトラブルが起きることもあります。

「せっかく買ったのに、新しいバッテリーの初期不良かも?」と焦ってしまいますが、これも先ほどのCMOSエラーと関連している可能性が高いです。

バッテリーが完全に故障してBIOSがリセットされたことで、PC側が新しいハードウェア(新バッテリー)を正しく認識できない状態に陥っていることが原因かもしれません。

この場合の有効な対策としては、BIOSを最新版に復元(リカバリ)することがHPから推奨されています。

これは、PCの設定を大元からリセットし、新しいハードウェアを再スキャンさせるようなイメージですね。

HPの公式サポートサイトから、ご自身のAero 13-bgのモデル番号に合った最新のBIOSをダウンロードし、USBメモリなどを使って「BIOSリカバリ」を実行することで、システムがリセットされ、新しいバッテリーを正しく認識し直してくれる可能性があります。

ただ、BIOSの更新やリカバリは、手順を間違えるとPCが起動しなくなるリスクも伴う高度な作業です。

実行する際はHPの公式手順を熟読するか、難しそうであれば無理せず修理業者に相談する方が無難かもしれません。

バッテリー交換の方法と費用

バッテリーの交換が必要になった場合、選択肢は大きく分けて3つあります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、費用も大きく変わってきます。

バッテリー交換の3つの選択肢と費用目安

| 交換方法 | 費用目安(部品代込) | 難易度 / 時間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ① メーカー(HP)修理 | 約 39,400円~ | 不要 / 1~2週間 | 純正部品で最も安全・確実。作業保証が付く。 | 最も高額。PCを預けるため時間がかかる。 |

| ② PC修理専門業者 | 約 15,000~20,000円 + 部品代 | 不要 / 1日~数日 | メーカーより安価で早い。対面相談できる場合も。 | 業者の技術力に依存する。互換品を使われる場合あり。 |

| ③ 自己責任(DIY)交換 | 約 7,000~7,500円 (部品代のみ) | 高 / 1~2時間 | 最も安価。すぐに交換できる。 | メーカー保証失効。PC破損の重大なリスクあり。 |

※上記の費用はあくまで一般的な目安です。

実際の金額は時期や業者の見積もり、部品の市場価格によって大きく変動します。

正確な情報は各修理サービスの公式サイトなどで必ずご確認ください。

一番安心・確実なのは、やはり①のメーカー(HP)修理ですね。

費用は最も高額になりますが、確実な純正部品で、HPの技術者が作業してくれる安心感は大きいです。

保証期間内であればもちろん無償で対応してもらえます。

「少しでも費用を抑えたい、でも自分でやるのは怖い」という方は、②のPC修理専門業者に相談するのがバランスが良いかもしれません。

メーカーより安価でスピーディーに対応してくれることが多いです。

③のDIYでの交換は最も安価ですが、前述の通りAero 13-bgは内蔵型バッテリーなので、PC本体を分解する専門知識と技術、そして「失敗しても泣かない」覚悟が必要です。

DIY交換の重大なリスク(再掲)

Aero 13-bgのDIY交換には、初心者が陥りやすい特有の「罠」があります。

- 隠しネジ: 底面カバー(ボトムカバー)を固定しているネジの一部が、前側と後側のゴム足(ゴムの滑り止め)の下に隠されています。これを見落として無理にカバーをこじ開けると、「バキッ」とツメが折れたり筐体が割れたりして、二度とカバーが閉まらなくなる…なんて悲劇が起こり得ます。

- 静電気(ESD): 人体に帯電した静電気は、マザーボード上の精密なチップを一瞬で破壊します。作業前に必ず金属(水道管など)に触れて放電する、専用のリストストラップを使うなどの対策が必須です。

- コネクタ破損: バッテリーとマザーボードを繋ぐコネクタは非常にデリケートです。ケーブル自体を無理に引っ張ってソケット側(マザーボード側)を破損させてしまうと、ハンダ付け修理などが必要になり、修復はほぼ不可能です。

これらのリスクを理解した上で、作業は完全に自己責任で行う必要があります。

少しでも「自分には無理かも」と感じたら、絶対に無理をせず、数万円を払ってでもプロ(メーカーや修理業者)に依頼することを強く推奨します。

80%充電で長持ちさせる設定

バッテリーの劣化要因である「満充電での放置」を避けるため、最大充電量をあえて80%に制限する機能がPCに搭載されていることがあります。

これは、ACアダプタに繋ぎっぱなしで使うことが多い人にとって、非常に有効なバッテリー延命策です。

なぜ80%が良いのかというと、リチウムイオンバッテリーは化学的に最も安定する充電量が50%前後と言われており、100%(満タン)や0%(カラ)に近い極端な状態が続くと内部の劣化が進みやすいからです。

そのため、上限を80%程度に抑えるのが、負荷と利便性のバランスが良いとされています。

HPのPCには「Battery Health Manager (BHM)」という機能があり、BIOS(PC起動時にF10キーを連打すると入れる設定画面)から設定できます。

これがもしあれば、[Maximize my battery health](バッテリー正常性の最大化)を選ぶと、充電が80%でストップするようになります。

ただし、このBHM機能は、主にHPの法人向けモデル(EliteBook, ProBookなど)に搭載されている機能のようです。

私たちが使っている個人向けモデルのHP Pavilion Aero 13-bgには、この80%固定オプションが存在しない可能性が高いです。

じゃあAero 13-bgでは何もできないのかというと、そんなことはなく、代わりに「Adaptive Battery Optimizer」という機能がBIOSに搭載されている場合があります。

これは「80%で絶対に止める」という固定的な機能とは違い、PCの使用状況やバッテリー温度、充電パターンをAIが学習し、バッテリーへの負荷が高い(例:ACアダプタに接続されっぱなし)と判断した場合に、充電方法を動的に「適応」させて最適化してくれる機能です。

まずはご自身のPCでBIOS(電源投入時にHPロゴが出たらF10キー連打)を起動し、[Advanced]や[Configuration]タブの中に[Power Management Options]といった項目がないか確認してみてください。

もし[Battery Health Manager]があればラッキーですが(モデルやBIOSバージョンによるかもしれません)、なくても[Adaptive Battery Optimizer]があれば、それを有効(Enable)にしておくのが、Aero 13-bgのバッテリー寿命を延ばすための最善策かなと思います。

HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー管理の総括

今回は、HP Pavilion Aero 13-bgのバッテリー仕様から、消耗が早い原因、厄介なトラブルシューティング、そして交換方法までを詳しく見てきました。

大事なポイントをまとめると、以下のようになりますね。

Aero 13-bg バッテリー管理のまとめ

- 型番は「M24648-005」または「PC03XL」で探す。

- 「シャットダウン中の放電」はWi-Fiカードのドライバー更新を試す。

- 「CMOS 502 エラー」はバッテリーの完全故障のサイン。

- 「バッテリー膨張」に気づいたら、即座に使用を中止し、安全に交換を手配する。

- DIY交換は「隠しネジ」「静電気」「コネクタ破損」の重大リスクを伴う。

- 80%充電固定機能は無い可能性が高いが、「Adaptive Battery Optimizer」をBIOSで有効にするのが吉。

DIYでの交換はコストを抑えられますが、非常に高いリスクが伴うため、自信がなければメーカーや専門業者への依頼が賢明です。

そして何より、日頃から「高温」と「満充電放置」を避け、PCをいたわって使うことが、この快適なPCを長く使い続ける一番の秘訣になりそうですね。

本記事に記載した費用や修理手順、トラブルシューティングに関する情報は、あくまで一般的な目安や事例に基づくものです。

技術的な問題や安全に関わる作業については、最終的な判断をご自身の責任で行うとともに、少しでも不安がある場合は、必ずHPの公式サポートや信頼できる専門家にご相談ください。