ゲーミングPCの容量不足は、多くのプレイヤーが直面する共通の悩みです。

新しいゲームをインストールしようとした際に容量が足りなかったり、PCの起動やゲームのロード時間が長くなったりしていませんか。

この問題を解決する最も効果的な方法がSSDの増設です。

しかし、いざ、ゲーミングPCのSSD増設のやり方を調べ始めると、ゲーミングPCでSSDはどれくらい必要なのか、あるいはゲーミングPCにSSDは2TB必要なのかといった容量の疑問や、マザーボードにSSDは何枚まで増やせるのかという技術的な問いに突き当たります。

また、ゲーミングPCのSSD2つを搭載するメリットや、万が一SSD増設ベイがない場合の対処法、さらには外付けssdという選択肢についても気になるところでしょう。

この記事では、具体的なSSD増設方法はもちろん、ノートパソコンのSSD増設のやり方の注意点、人気モデルであるガレリア ssd増設 やり方のポイントまで、総合的に解説します。

おすすめのSSDの選び方を知り、正しい手順を踏むことで、失敗や後悔なく、あなたのゲーミング環境を快適にアップグレードできます。

ゲーミングPCのSSD増設のやり方|知っておくべき基本

- ゲーミングPCでSSDはどれくらい必要?

- ゲーミングPCにSSDは2TB必要か?

- マザーボードにSSDは何枚まで増やせる?

- ゲーミングPCのSSDを2つ搭載するメリットと注意点

- 増設用におすすめのSSDの選び方

ゲーミングPCでSSDはどれくらい必要?

ゲーミングPCに搭載するSSDの容量を選ぶ際は、OSやアプリケーション、そしてプレイしたいゲームの容量を総合的に考えることが大切です。

まず、Windows 11などのOS自体が約64GB以上の容量を必要とします。

これに加えて、ボイスチャットソフトやWebブラウザなどの基本的なアプリケーションで20GB程度は見ておくと安心です。

つまり、ゲームをインストールする前から100GB近い容量が使われる計算になります。

ゲームの容量はタイトルによって大きく異なりますが、近年は大規模なオープンワールドゲームや高精細なグラフィックを持つAAAタイトルが増え、100GBを超えることも珍しくありません。

| ゲームタイトル例 | 推奨容量の目安 |

| Call of Dutyシリーズ | 約175GB |

| 原神 | 約100GB |

| ファイナルファンタジーXIV | 約60GB |

| Apex Legends | 約25GB |

| VALORANT | 約10GB |

これらの点を踏まえると、最低でも512GBのSSDが推奨されます。

512GBあれば、OSといくつかの主要なゲームをインストールして、ある程度の余裕を持つことが可能です。

しかし、将来的に多くのゲームをプレイしたい、あるいはアップデートで容量が増えることを見越すのであれば、1TBの容量があるとより快適な環境を維持できます。

ゲーミングPCにSSDは2TB必要か?

ゲーミングPCのSSD容量として2TBが必要かどうかは、PCの利用目的によって変わってきます。

2TBの大容量が特に推奨されるのは、ゲーム配信や動画編集を行うクリエイティブな用途を兼ねる場合です。

高画質でのゲーム録画データは非常に容量が大きくなり、1時間で数十GBに達することもあります。

また、動画編集ソフトは作業領域として大きな空き容量を必要とするため、2TBあるとストレージを気にすることなくスムーズに作業を進められます。

複数のAAAタイトルを常にインストールしておきたい、いわゆる「積みゲー」を楽しみたいヘビーゲーマーにとっても2TBは魅力的な選択肢です。

ゲームを入れ替えるたびにアンインストールと再ダウンロードを繰り返す手間が省けるため、プレイしたいときにすぐゲームを始められます。

一方で、プレイするゲームが1~2本に限定されている方や、動画編集などを行わない場合は、2TBはオーバースペックになる可能性もあります。

SSDは容量が大きくなるほど高価になるため、ご自身のプレイスタイルや予算と照らし合わせて、最適な容量を選択することが賢明です。

ただ、SSDは空き容量が多いほど読み書き速度が安定する傾向にあるため、予算に余裕があれば将来への投資として2TBを選ぶのも一つの考え方です。

マザーボードにSSDは何枚まで増やせる?

マザーボードに増設できるSSDの枚数は、搭載されている「M.2スロット」と「SATAポート」の数によって決まります。

これらはSSDを物理的に接続するための端子です。

M.2スロット

M.2スロットは、基板形状の小型・高速な「M.2 SSD」を接続するための端子です。

マザーボード上に直接差し込むため、ケーブル配線が不要ですっきり収まるのが特徴です。

ゲーミングPCのマザーボードには通常1~3個程度のM.2スロットが搭載されています。

SATAポート

SATAポートは、箱型の「2.5インチSATA SSD」やHDDをケーブルで接続するための端子です。

一般的なマザーボードには4~6個程度のSATAポートが備わっています。

したがって、例えばM.2スロットが2つ、SATAポートが6つあるマザーボードなら、理論上は最大8枚のSSDやHDDを接続できることになります。

仕様の確認方法と注意点

増設できる正確な枚数を知るには、お使いのPCのマザーボードの製品ページや取扱説明書で仕様を確認することが不可欠です。

特に注意したいのが「排他仕様」の存在です。

これは、特定のM.2スロットを使用すると、一部のSATAポートが自動的に無効になるという仕様です。

例えば、「M.2_2スロットにSSDを装着すると、SATA_5とSATA_6ポートは使用できなくなります」といった記述がマニュアルに記載されていることがあります。

この仕様を知らずに増設作業を行うと、「SSDを増設したのに、元々あったHDDが認識されなくなった」といったトラブルの原因になるため、事前の確認が非常に大切です。

ゲーミングPCのSSDを2つ搭載するメリットと注意点

ゲーミングPCにSSDを2つ以上搭載することには、いくつかの明確なメリットがあります。

主なメリットは、OS用とゲーム・アプリ用でドライブを物理的に分けることによるパフォーマンスの最適化と管理のしやすさです。

例えば、1つ目の高速なM.2 NVMe SSDにWindowsや頻繁に使うソフトをインストールし、2つ目のSSDにゲームデータを集中させます。

これにより、OSのシステム動作とゲームのデータ読み込みが干渉しにくくなり、それぞれの処理が安定する効果が期待できます。

また、将来的にOSをクリーンインストールする必要が出た場合でも、ゲームデータが入った2つ目のドライブは影響を受けないため、大量のゲームを再ダウンロードする手間を省くことができます。

さらに、高速なSSDと大容量で安価なHDDを組み合わせる「ハイブリッド構成」も人気です。

この場合、OSとロード時間を短縮したいゲームをSSDに、動画や画像などの容量が大きく速度をあまり求めないデータをHDDに保存することで、速度と容量のバランスが良いストレージ環境を構築できます。

注意点としては、前述の通り、複数のドライブを搭載する前にマザーボードの仕様をよく確認することが挙げられます。

利用可能なM.2スロットやSATAポートの数、そして排他仕様の有無を把握しておかなければ、購入したSSDが無駄になったり、既存のドライブが使えなくなったりする可能性があります。

増設用におすすめのSSDの選び方

増設用のSSDを選ぶ際には、いくつかの規格や性能の違いを理解しておくことが、後悔しないための鍵となります。

M.2 NVMe SSD

現在主流となっているのが、M.2 NVMe規格のSSDです。

マザーボードのスロットに直接差し込むタイプで、非常に高速なデータ転送が可能です。

特に「PCIe Gen4」や「PCIe Gen5」といった新しい世代に対応したモデルは、ゲームのロード時間を劇的に短縮する性能を持っています。

マザーボードに空きのM.2スロットがある場合は、これが最もおすすめの選択肢です。

SATA SSD

こちらは2.5インチの箱型で、SATAケーブルと電源ケーブルを使って接続する従来型のSSDです。

M.2 NVMeに比べると最大速度は劣りますが、HDDよりは遥かに高速で、体感速度を向上させるには十分な性能を持っています。

M.2スロットに空きがない場合や、少しでもコストを抑えたい場合に適しています。

選び方のポイント

SSDを選ぶ際は、最大読み書き速度のカタログスペックだけでなく、製品の信頼性も考慮に入れるのが良いでしょう。

実績のあるメーカーの製品は、長期間安定して動作する可能性が高く、保証期間が長いものも多いです。

また、製品によってはデータの書き込みを一時的に高速化する「DRAMキャッシュ」が搭載されていないモデルもあります。

一度に数十GBといった巨大なファイルを扱うクリエイターなどでなければ体感上の差は少ないですが、性能にこだわりたい場合はDRAMキャッシュの有無もチェック項目の一つになります。

ご自身のPCのマザーボードが対応している規格(M.2かSATAか、PCIeの世代は何か)を確認した上で、予算と求める性能のバランスが取れた製品を選びましょう。

失敗しないゲーミングPCのSSD増設のやり方手順

- 内蔵SSD増設方法の基本的な流れ

- SSDの増設ベイがない場合の対処法

- 外付けSSDで手軽に容量を増やす方法

- 人気機種ガレリアでSSD増設のやり方ポイント

- ノートパソコンのSSD増設のやり方注意点

- ゲーミングPCのSSD増設のやり方の要点まとめ

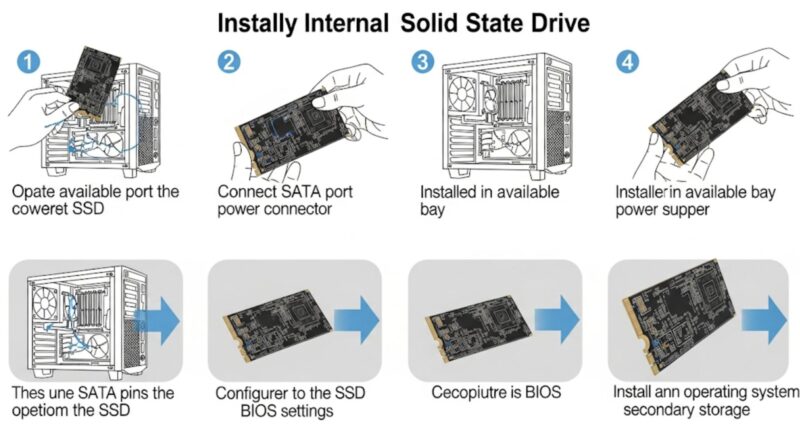

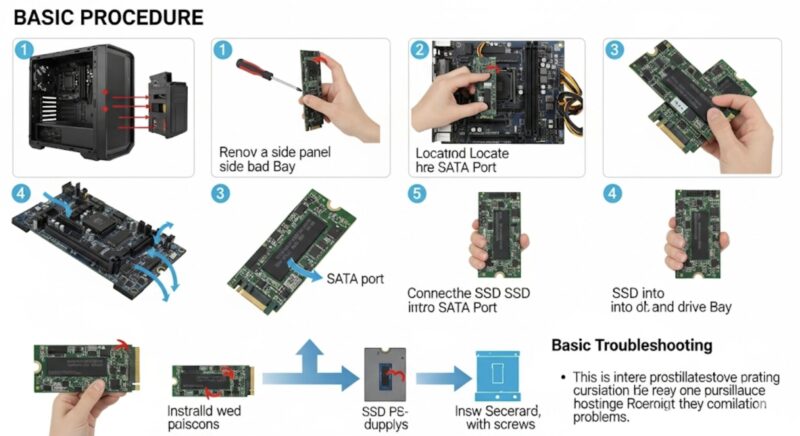

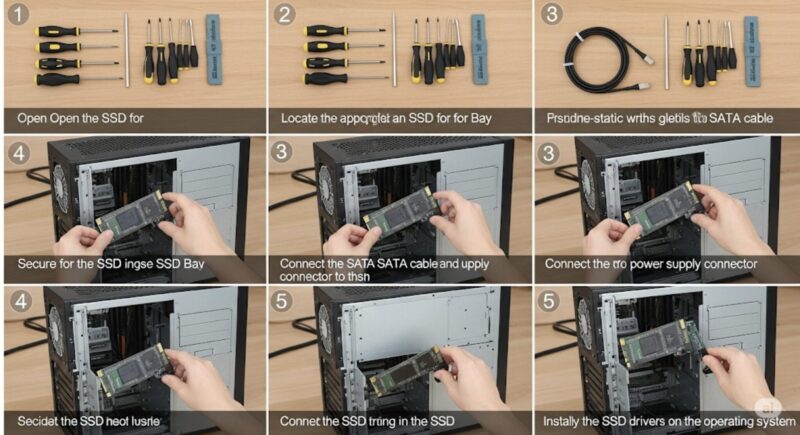

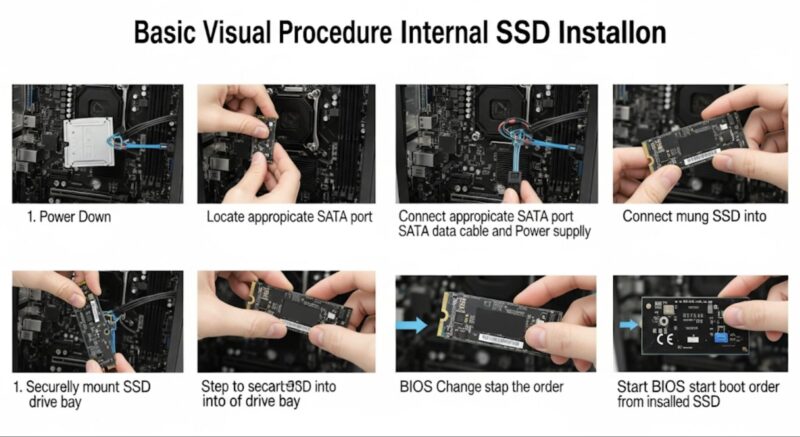

内蔵SSD増設方法の基本的な流れ

内蔵SSDの増設は、正しい手順と注意点を守れば、決して難しい作業ではありません。

ここではデスクトップPCを例にした基本的な流れを解説します。

1. 準備と安全対策

まず、増設するSSD本体に加えて、規格に合ったケーブル(SATA SSDの場合)や固定用のネジ、プラスドライバーを用意します。

PCパーツは静電気に非常に弱いため、作業前には金属製のドアノブなどに触れて体内の静電気を逃がしておきましょう。

静電気防止手袋があれば、より安全に作業できます。

2. PCのシャットダウンとケースの開封

PCを完全にシャットダウンし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

その後、数分待ってからPCケースのサイドパネルを開けます。

このとき、PC内部に溜まったホコリがあれば、エアダスターなどで掃除しておくと良いでしょう。

3. SSDの取り付けと接続

- SATA SSDの場合: PCケース内のドライブベイ(取り付け場所)にSSDをネジで固定します。次に、SATAデータケーブルでSSDとマザーボードのSATAポートを接続し、電源ユニットから出ているSATA電源ケーブルをSSDに接続します。

- M.2 SSDの場合: マザーボード上の空いているM.2スロットを探します。スロットにSSDを斜め30度くらいの角度で差し込み、マザーボード側に倒してネジで固定します。

4. PCの起動とフォーマット

SSDの取り付けが完了したら、ケースを閉じて電源ケーブルを接続し、PCを起動します。

このままでは増設したSSDはOSに認識されないため、「フォーマット(初期化)」という作業が必要です。

Windowsの「ディスクの管理」ツールを開き、新しく認識されたディスクを初期化して、新しいボリューム(ドライブ)を作成します。

これで、増設したSSDがストレージとして使えるようになります。

SSDの増設ベイがない場合の対処法

デスクトップPCのケースに、2.5インチSSDを取り付けるための専用ベイ(スペース)がない場合があります。

特に、古いケースやコンパクトなケースでは、3.5インチのHDD用ベイしか用意されていないことがあります。

このような状況でも、いくつかの対処法があります。

一つ目の方法は、「変換マウンタ(または変換ブラケット)」を使用することです。

これは、2.5インチのSSDを3.5インチベイにぴったり収まるようにサイズを変換するためのアダプタです。

数百円から千円程度で購入でき、これを使えばHDD用のベイにSSDをしっかりと固定できます。

二つ目の方法は、マザーボードのM.2スロットを活用することです。

もしマザーボードに空きのM.2スロットがあれば、ケーブルやベイが不要なM.2 SSDを増設するのが最もスマートな解決策です。

M.2 SSDは非常にコンパクトで、マザーボード上に直接取り付けるため、ケース内のスペースを一切必要としません。

ベイの有無を気にする必要がなく、配線もすっきりするため、近年では主流の増設方法となっています。

PCケースを開けてみて、まずは空いているM.2スロットがないか確認し、なければ変換マウンタの利用を検討するという流れが良いでしょう。

外付けSSDで手軽に容量を増やす方法

PCのケースを開けて内部パーツを触ることに抵抗がある方や、より手軽にストレージを増やしたい方には、外付けSSDが有効な選択肢となります。

外付けSSDの最大のメリットは、その手軽さです。

USBポートに接続するだけで、すぐにストレージとして利用を開始できます。

PCを分解する必要がないため、初心者の方でも安心して増設が可能です。

また、小型で軽量なモデルが多く、他のPCにデータを移動させたり、外出先に持ち運んだりする用途にも適しています。

ただし、いくつかのデメリットや注意点も存在します。

一般的に、USB接続の外付けSSDは、PC内部で直接接続される内蔵SSD(特にM.2 NVMe)に比べてデータ転送速度が遅くなる傾向があります。

これにより、ゲームのロード時間が内蔵SSDに比べて少し長くなる可能性があります。

また、製品によっては別途ACアダプターからの電源供給が必要なモデルもあります。

バスパワー対応(USBケーブルからの給電のみで動作する)のモデルを選ぶと、取り回しがより簡単になります。

ゲームのインストール先として外付けSSDを利用することは可能ですが、最高のパフォーマンスを求めるのであれば、内蔵SSDの増設がより適していると言えます。

人気機種ガレリアでSSD増設のやり方ポイント

ドスパラが販売する人気のBTOゲーミングPC「ガレリア」のSSDを増設する際には、いくつか知っておくべき特有のポイントがあります。

最も重要な点は、パーツの増設や交換を行うと、原則としてメーカーの保証対象外となる可能性があることです。

作業は自己責任で行う必要があり、万が一不具合が発生しても無償修理を受けられなくなるリスクを理解しておくことが大切です。

取り外した元のパーツは、保証期間が終わるまで保管しておくことをお勧めします。

次に、ガレリアにはモデルによって市販品とは異なる特注のマザーボードが採用されていることがあります。

そのため、増設できるSSDの規格やスロットの数を確認するには、ドスパラの公式サイトにある購入したモデルの製品ページや、シリアルナンバーから構成を確認できるページで正確な仕様を調べることが不可欠です。

一般的なマザーボードの知識だけを頼りにすると、適合しないパーツを購入してしまう可能性があります。

これらの点をクリアすれば、増設作業自体の流れは一般的なデスクトップPCと大きくは変わりません。

ケースを開けて空いているM.2スロットやSATAポートを確認し、適切なSSDを取り付けてフォーマットを行います。

特にM.2スロットの場所がグラフィックボードの下に隠れていることが多いので、作業スペースを確保するために一度グラフィックボードを取り外す必要がある場合もあります。

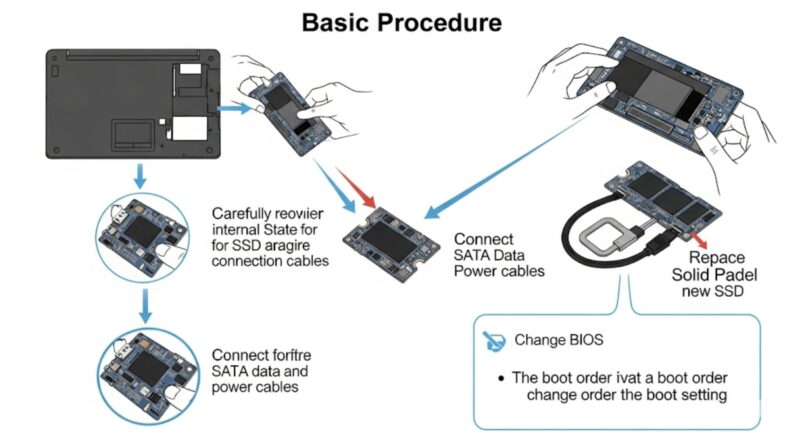

ノートパソコンのSSD増設のやり方注意点

ノートパソコンのSSD増設は、デスクトップPCに比べて難易度が高く、より慎重な作業が求められます。

最大の違いは、内部スペースの制約です。

多くのノートパソコンには、増設用の空きスロットがそもそも存在しない場合があります。

購入時のストレージをより大容量のものに「交換」することはできても、「増設」が物理的に不可能なモデルも少なくありません。

増設を検討する前に、必ずお使いのノートパソコンの取扱説明書やメーカーの公式サイトで、増設用スロット(M.2スロットなど)の有無を確認してください。

また、分解作業そのものにも注意が必要です。

デスクトップPCのように簡単にパネルを開けられるわけではなく、多くの小さなネジを外し、薄いプラスチックの爪で固定された裏蓋を慎重にこじ開ける必要があります。

この過程でケースや内部のケーブルを傷つけてしまうリスクが伴います。

そして、デスクトップPCと同様に、ユーザーによる分解やパーツ交換はメーカー保証の対象外となることがほとんどです。

特にノートパソコンは一体型であるため、一部の故障が全体の動作に影響を及ぼしやすく、保証が受けられない場合のリスクはより大きいと言えます。

これらのリスクを十分に理解した上で、自信がない場合は専門の業者に依頼することも検討しましょう。