パソコンに水をこぼしたのに、なぜか問題なく動いている…。

「このまま使い続けても大丈夫?」「もしかして、すぐ壊れるのでは?」と不安に感じていませんか。

少量の水だったから電源つくのかもしれない、キーボードに水をこぼしても大丈夫だった、という油断は禁物です。

実はお茶をこぼした場合も大丈夫とは言えず、放置すれば深刻な故障につながる可能性があります。

この記事では、パソコンに水をかけるとなぜ壊れるのかという根本的な原因から、パソコンが水没した時の症状、そして水に濡れたパソコンを復活させる方法まで、あなたの疑問に徹底的に答えます。

いざという時の正しい対処法や、どのくらい乾燥させたらいいのか、さらには修理に出したら水没はバレるのかという気になる点まで、詳しく解説していきます。

パソコンに水こぼした、動くけど放置は危険?症状と原因

- パソコンに水をかけるとなぜ壊れる?

- パソコンが水没した時の症状とは

- パソコンに水をこぼしたら壊れ?大丈夫?

- 少量の水なら大丈夫?電源つく時の注意点

- キーボードに水をこぼしても大丈夫?

- お茶をこぼした場合は大丈夫?液体による違い

パソコンに水をかけるとなぜ壊れる?

パソコンに水をこぼしても動いていると、「意外と頑丈なのかな?」と思ってしまいがちですが、これは非常に危険なサインかもしれません。

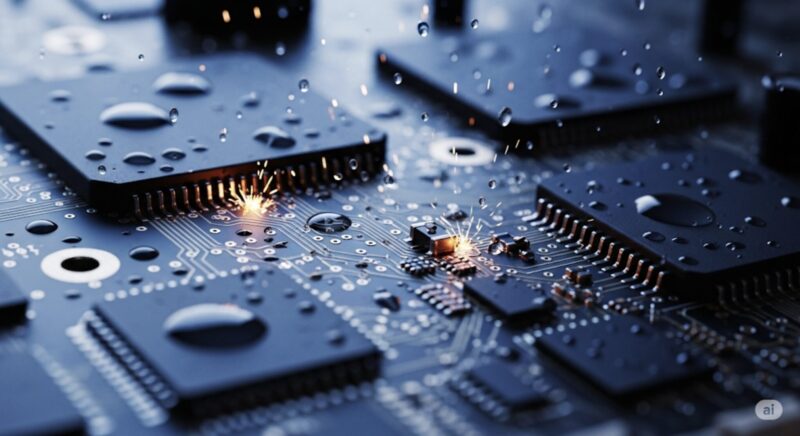

パソコンのような精密機器が水分に弱い理由は、主に「ショート」と「腐食」という2つの現象にあります。

まず、パソコンの内部では、マザーボードと呼ばれるメイン基板の上を電気が常に流れています。

水は電気を通しやすい性質を持っているため、内部に侵入した水分が本来電気が流れるべきでない回路同士を繋いでしまうと、過大な電流が流れて部品が焼損する「ショート」が発生します。

これが、一瞬でパソコンを再起不能にする最も大きな原因です。

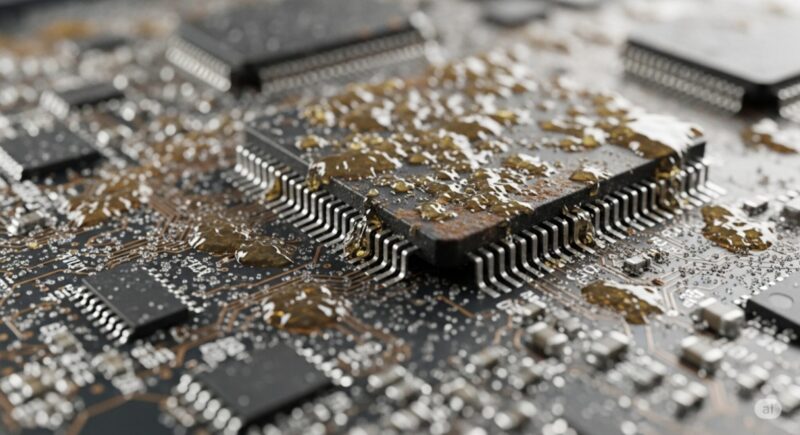

次に、たとえショートを免れたとしても「腐食」のリスクが残ります。

水道水やミネラルウォーターには、微量のミネラルや塩素などが含まれています。

これらの不純物が基板や端子といった金属部分に付着したままになると、化学反応を起こして錆びや腐食が始まります。

腐食が進行すると、部品が脆くなったり、電気の流れが悪くなったりして、数日後あるいは数ヶ月後に突然の故障を引き起こすのです。

水没による故障の2大原因

ショート(短絡): 水が電気回路の予期せぬ道筋を作り、過電流で部品を破壊する現象。即時的な故障の主な原因です。

腐食: 水分やそれに含まれる不純物が金属部品を錆びさせ、時間をかけて接触不良や断線を起こす現象。後から発生する故障の主な原因となります。

このように、たとえ今動いていても、内部では静かに故障へのカウントダウンが始まっている可能性があるため、決して油断はできません。

パソコンが水没した時の症状とは

パソコンに水をこぼした後、一時的に問題なく動作していても、時間差で様々な不具合が現れることがあります。

これは内部に残った水分が原因で、部品の腐食や損傷がゆっくりと進行するためです。

もし以下のような症状が見られたら、水没が原因である可能性が非常に高いと言えます。

後から現れる主な症状

- 突然電源が落ちる、または起動しなくなる: マザーボードや電源ユニットの腐食が進行し、正常に電力を供給できなくなった場合に起こります。

- キーボードの一部のキーが反応しない・誤入力される: キーボード内部の回路が損傷したり、ベタつきで接点がうまく作動しなくなったりする症状です。

- 画面表示の異常(ちらつき、線が入る、映らない): ディスプレイと本体を繋ぐケーブルや、グラフィック関連のチップがダメージを受けた可能性があります。

- USBポートやイヤホンジャックが認識されない: 接続端子部分が腐食し、接触不良を起こしている状態です。

- 異音や異臭が発生する: 内部のファンに異常が出たり、部品がショートして焦げたりしている危険なサインです。

- バッテリーが充電できない、または異常に早く減る: バッテリー自体や充電回路に問題が発生している可能性があります。

注意:症状がなくても安心はできない

最も注意すべきは、これらの症状が水をこぼした直後ではなく、数日後から数週間後に突然現れるケースが多いことです。

「動いているから大丈夫」と判断して使い続けると、重要なデータが保存されているストレージ(HDD/SSD)が故障し、データ復旧すら困難になる事態も考えられます。

そのため、少しでも異常を感じたらもちろんのこと、たとえ無症状であっても、水をこぼしたという事実がある以上は「故障する可能性がある」という前提で行動することが重要です。

パソコンに水をこぼしたら壊れ?大丈夫?

「パソコンに水をこぼしてしまったけれど、今も動いている。これって大丈夫なの?」という疑問を持つのは当然のことです。

結論から言えば、「大丈夫とは決して言えない」というのが専門的な見解です。

一時的に動作しているのは、こぼした水が運良くマザーボードの心臓部や電源回路といった致命的な部分への直撃を免れたか、まだ水分がそこまで到達していないだけに過ぎない可能性が高いからです。

パソコンの内部は非常に複雑で、無数の電子部品が密集しています。

ほんの数滴の水でも、それが重要なチップの足に付着すれば、ショートや腐食の原因となり得ます。

今は問題なくても、内部に残った水分が毛細管現象によってじわじわと広がり、忘れた頃に深刻なダメージを引き起こすことは珍しくありません。

言うなれば、雨漏りしている家に住んでいるような状態です。

今は自分の部屋が濡れていなくても、屋根裏では梁や柱が腐り始めているかもしれません。

パソコンも同じで、外見上は大丈夫そうに見えても、内部では確実にリスクを抱えていると考えるべきです。

したがって、「動くから大丈夫」という自己判断は最も危険です。

故障する可能性は非常に高いと考え、次にご紹介する正しい対処法を速やかに行うことが、パソコンと大切なデータを守るために何よりも重要になります。

少量の水なら大丈夫?電源つく時の注意点

「こぼしたのは本当に少量だし、電源も普通につくから問題ないだろう」と考えてしまうケースは非常に多いですが、この考えは大きなリスクを伴います。

結論として、たとえ少量であっても大丈夫とは言い切れません。

その理由は、パソコンの電子回路が非常に微細であるためです。

数ミリ四方のチップに何百もの端子が密集しているため、水滴一つでも複数の端子をまたいで付着すれば、簡単にショートを引き起こしてしまいます。

また、キーボードの隙間や通気口から内部に入り込んだ少量の水分が、時間をかけて重要なパーツに到達することも考えられます。

電源がつく状態で最も注意すべきことは、「通電し続けること」自体がリスクを高めるという点です。

水分が残った状態で電気が流れ続けると、電気分解が促進され、金属部分の腐食スピードが格段に速まります。

つまり、電源が入るからといってそのまま使い続ける行為は、自ら故障の進行を早めているのと同じなのです。

電源がつく時に絶対すべきこと

もし水をこぼした後に電源がつく状態であれば、それはデータを救出する最後のチャンスかもしれません。以下の行動を最優先してください。

- 最重要データのバックアップを取る: 外付けHDDやクラウドストレージに、今すぐ必要なデータをコピーします。

- 正常な手順でシャットダウンする: バックアップが完了したら、速やかにパソコンの電源を切ります。

- 電源ケーブルやバッテリーを外す: これ以上通電しないように、全ての電源供給を断ちます。

「少量だから」「電源がつくから」という安易な判断はせず、万が一の事態に備えて迅速に行動することが、被害を最小限に食い止める鍵となります。

キーボードに水をこぼしても大丈夫?

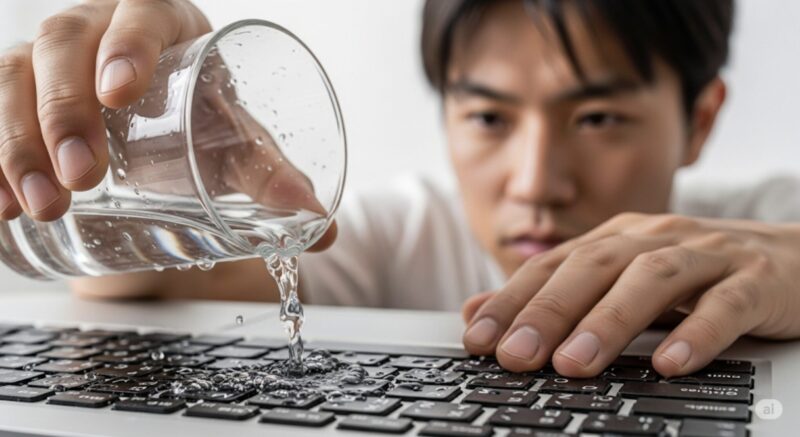

ノートパソコンの場合、最も水をこぼしやすい場所がキーボードです。

そして、ここはパソコンにとって最も致命的なダメージに繋がりやすい場所の一つでもあります。

したがって、キーボードに水をこぼした場合、決して大丈夫ではありません。

なぜなら、多くのノートパソコンでは、キーボードのすぐ真下にマザーボードやCPU、メモリといった最重要部品が配置されているからです。

キーの一つ一つの隙間は、水分が内部へ侵入するための入り口となってしまいます。

キーボードの表面を拭き取ったとしても、内部に侵入した水分がこれらの重要な電子部品に到達すれば、即座にショートを引き起こしたり、後々の腐食の原因になったりします。

特に最近の薄型・軽量化されたノートパソコンは、内部の密度が非常に高く、部品同士の隙間がほとんどありません。

そのため、一度侵入した水分は逃げ場がなく、広範囲に影響を及ぼす可能性が高くなります。

補足:昔のPCにあった「水抜き穴」は今はない

一部の古いビジネス向けノートパソコンには、キーボードから入った液体を本体の底面から排出するための「水抜き穴(ドレインホール)」が備わっているモデルがありました。

しかし、デザイン性や薄型化を追求する現在の一般的なノートパソコンでは、このような構造はほとんど見られません。そのため、液体は内部に留まりやすいと考えるべきです。

デスクトップパソコンの外付けキーボードであれば、キーボード単体の交換で済む場合が多いですが、ノートパソコンの場合は本体そのものの故障に直結します。

キーボードへの水こぼしは、パソコン全体への水こぼしとほぼ同義であると認識し、速やかな対処が必要です。

お茶をこぼした場合は大丈夫?液体による違い

「こぼしたのは水ではなく、お茶やコーヒー、ジュースなんだけど…」という場合、残念ながら真水(水道水やミネラルウォーター)をこぼした時よりも状況は深刻である可能性が高いです。

その理由は、水以外の液体には糖分、塩分、酸、カフェインといった様々な不純物が含まれているためです。

これらの不純物は、パソコン内部で乾燥した後も基板上に残留し、以下のような悪影響を及ぼします。

- 腐食の促進: 塩分や酸は金属の腐食を強力に促進します。真水よりもはるかに速いスピードで基板のパターンや部品の端子を侵食し、断線や接触不良を引き起こします。

- 導電性の残留物: 糖分などは乾燥後もベタベタした残留物となり、ホコリなどを吸着します。この残留物が湿気を帯びることで電気を通すようになり、後からショートの原因となることがあります。

- 物理的な固着: キーボードの隙間に入り込んだ糖分が固着し、キーが押せなくなったり、戻らなくなったりといった物理的な故障を引き起こすこともあります。

液体の種類によって、その後のリスクは大きく変わります。

以下に簡単なリスク度をまとめました。

| 液体の種類 | リスク度 | 主な含有物と影響 |

|---|---|---|

| 真水(水道水、ミネラルウォーター) | 低 | 不純物が比較的少ないが、ショートや腐食のリスクは十分にある。 |

| お茶、コーヒー(無糖) | 中 | 有機物や酸が含まれ、水よりも腐食を促進しやすい。 |

| ジュース、加糖飲料、スープ、お酒 | 高 | 糖分や塩分が非常に多く、腐食性が極めて高い。乾燥後もベタつきが残り、二次的な故障を引き起こす。 |

もし水以外の液体をこぼしてしまった場合は、応急処置後に問題なく動いていたとしても、専門業者による内部の分解・洗浄を行うことを強く推奨します。

残留した不純物を取り除かない限り、故障のリスクは高まり続ける一方です。

パソコンに水こぼした!動くうちに行うべき対処法

- 水に濡れたパソコンを復活させる方法

- すぐに試すべき正しい対処法とは

- パソコンに水をこぼしたらどのくらい乾燥?

- 修理に出したら水没はバレる?

- まとめ:パソコン水こぼした動くうちにすべき事

水に濡れたパソコンを復活させる方法

水に濡れたパソコンを復活させるための方法は、「いかに迅速かつ適切な応急処置を行えるか」と「内部の水分を完全に取り除けるか」の2点にかかっています。

運良く致命的なショートが起きていなければ、正しい手順を踏むことで再び使えるようになる可能性は十分にあります。

復活への道筋は、大きく分けて「自分で行う応急処置」と「専門業者に依頼する本格的な修理」の2段階で考えます。

1. 自分で行う応急処置(復活の可能性を高める初期対応)

これは、被害を最小限に食い止めるための最も重要なステップです。

具体的には、速やかに電源を切り、水分をできる限り排出し、徹底的に乾燥させることです。

この初期対応が成功すれば、それだけで問題なく復活するケースもあります。

詳しい手順は次の見出しで解説します。

2. 専門業者による修理(確実な復活を目指す)

応急処置後に電源が入らない場合や、ジュースなど不純物を含む液体をこぼした場合、また後々の故障リスクを完全に断ちたい場合は、専門業者への依頼が最も確実な復活方法です。

業者はパソコンを分解し、専用の洗浄液で基板に残った水分や不純物を洗い流し、超音波洗浄や乾燥といった専門的な処置を行います。

これにより、腐食の進行を食い止め、高い確率でパソコンを復活させることができます。

「分解して自分で清掃すれば良いのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、これは非常におすすめできません。

現代のパソコン、特にノートPCは分解の難易度が非常に高く、無理にこじ開けるとケーブルを断線させたり、部品を破損させたりするリスクが伴います。

結果的に修理費用が余計にかかることも多いため、分解作業はプロに任せるのが賢明です。

水に濡れたパソコンを復活させるためには、まず自分でできる最善の応急処置を行い、それでも不安が残る場合や、より確実性を求める場合には、速やかに専門家を頼ることが最良の選択肢と言えるでしょう。

すぐに試すべき正しい対処法とは

パソコンに水をこぼしてしまったら、1分1秒でも早く行動することが重要です。

パニックにならず、以下の手順を冷静かつ迅速に行ってください。これが被害を最小限に抑えるための正しい対処法です。

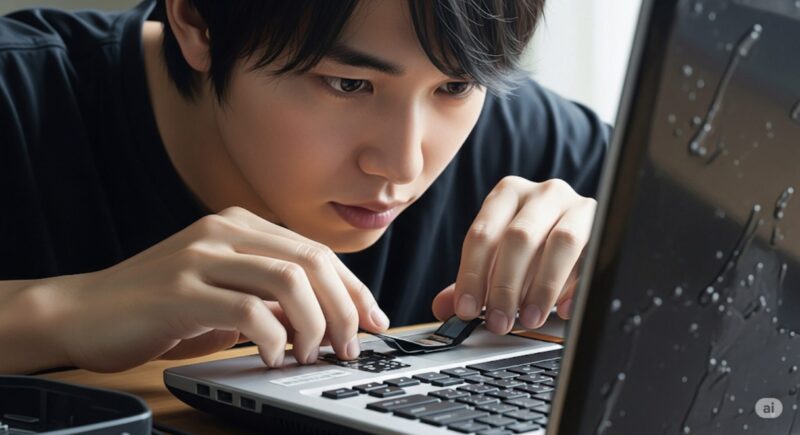

ステップ1:シャットダウンし、全ての電源を断つ

まず、即座にパソコンをシャットダウンします。

可能であれば、通常のシャットダウン操作を行いますが、マウスやキーボードが反応しない場合は、電源ボタンを数秒間長押しして強制的に電源を切ってください。

データよりも本体の保護を優先します。電源が切れたら、ACアダプターをコンセントとパソコン本体の両方から抜き、取り外し可能なバッテリーであれば、すぐに取り外します。

ステップ2:接続している周辺機器を全て外す

USBメモリ、マウス、外付けHDD、外部モニターなど、パソコンに接続されているケーブルや機器を全て取り外します。

これらが接続されたままだと、パソコン本体だけでなく、周辺機器側にも被害が及ぶ可能性があります。

ステップ3:表面の水分を優しく拭き取る

乾いた柔らかい布や、吸水性の高いキッチンペーパーなどで、パソコン本体やキーボードの表面に見える水分を優しく拭き取ります。

このとき、ゴシゴシこするのではなく、軽く押し当てるようにして水分を吸い取るのがポイントです。

強くこすると、隙間からさらに水分を押し込んでしまう可能性があります。

ステップ4:内部の水分を排出する

ノートパソコンの場合は、ディスプレイを開いた状態で逆さま(キーボード面が下になるように)にし、下にタオルなどを敷いて置きます。

こうすることで、キーボードの隙間から内部に入り込んだ水分が重力によって排出されやすくなります。

絶対にやってはいけないNG行動

- すぐに電源を入れ直す:動くか確認したくなりますが、内部が濡れた状態での通電はショートの最大原因です。絶対にやめましょう。

- ドライヤーの温風で乾かす:熱によって部品が変形・破損する恐れがあります。乾燥させる場合は必ず冷風、もしくは自然乾燥にしてください。

- 本体を激しく振る:水分を排出しようと振ると、逆に内部の広範囲に水分を拡散させてしまい、被害を拡大させる原因になります。

- 冷蔵庫に入れる:乾燥しそうに思えますが、取り出した際に結露が発生し、さらに水分を増やす結果になります。

これらの応急処置が終わったら、次のステップである「完全な乾燥」に移ります。正しい初期対応が、あなたのパソコンの運命を左右します。

パソコンに水をこぼしたらどのくらい乾燥?

応急処置として水分を拭き取った後、最も重要なのが「完全な乾燥」です。

では、具体的にどのくらいの時間、乾燥させれば良いのでしょうか。

これには明確な正解はありませんが、一つの目安として最低でも24時間から48時間、できれば3日~1週間程度は乾燥させることを強く推奨します。

なぜこれほど長い時間が必要かというと、パソコン内部は非常に複雑で空気が流れにくいため、表面が乾いているように見えても、部品の隙間やチップの下など、見えない部分の水分はなかなか蒸発しないからです。

乾燥させる際のポイントは以下の通りです。

乾燥させる際の環境と姿勢

- 場所:直射日光が当たらず、風通しの良い日陰に置きます。湿度の高い日(雨の日など)は、乾燥にさらに時間がかかることを考慮してください。

- 姿勢:ノートパソコンの場合は、応急処置の際と同様に、タオルなどの上にキーボード面を下にして「へ」の字に開いて立てておくと、空気の通り道ができて効率的です。

- 道具:扇風機の弱い風を遠くから当てて、空気の流れを促すのは効果的です。ただし、前述の通り、ドライヤーの温風は絶対に使用しないでください。

焦りは禁物!「待つ」ことが最善の策

「仕事で使いたい」「データが気になる」と、早く電源を入れたくなる気持ちはよく分かります。

しかし、乾燥が不十分な状態での通電は、とどめを刺す行為になりかねません。

ここで数日間我慢できるかどうかが、パソコンが復活できるかの大きな分かれ道です。焦らず、じっくりと時間をかけて乾燥させることが何よりも大切です。

十分な乾燥時間を確保した後、万全を期して電源を入れます。

もしそれでも起動しない、あるいは動作がおかしい場合は、内部に深刻なダメージが残っている可能性が高いため、専門の修理業者に相談することをおすすめします。

修理に出したら水没はバレる?

「水没させたことを隠して、メーカーの保証で無償修理してもらえないだろうか…」と考える方もいるかもしれませんが、結論から言うと、修理に出せば水没の事実はほぼ100%バレます。

専門の技術者がパソコンを分解すれば、水没の痕跡は簡単に見つけられてしまいます。

その理由は以下の通りです。

- 水没インジケーター(液体浸入インジケータ):スマートフォンと同様に、多くのパソコン内部にも、水分に触れると色が赤く変わる小さなシールが複数箇所に貼られています。これが変色していれば、水没した動かぬ証拠となります。

- 腐食やシミの痕跡:たとえ水没インジケーターがなくても、基板上には特有の白い粉や茶色いシミ、金属部分の錆びといった腐食の痕跡が残ります。これらはプロが見れば一目瞭然です。

- 不自然な故障箇所:水没による故障は、特定の回路が広範囲にわたってダメージを受けるなど、通常の経年劣化とは異なる壊れ方をすることが多く、その点からも推測が可能です。

正直に申告する方がメリットが大きい

水没や液体こぼしは、通常の使用による故障ではないため、メーカーの標準保証の対象外(有償修理)となるのが一般的です。

虚偽の申告をしても、結局は水没が原因と判断されて有償修理の見積もりが届くことになります。

診断にかかる時間ややり取りが無駄になるだけでなく、心証も良くありません。

最初から「水をこぼしてしまった」と正直に状況を伝えることで、修理担当者も原因を特定しやすく、よりスムーズで的確な対応が期待できます。

正直に話すことが、結果的に最善の解決策につながるのです。

残念ながら水没を隠し通すことはできないと認識し、適切な修理を依頼するようにしましょう。

メーカーによっては、水濡れや落下などの事故にも対応する有料の延長保証サービスを用意している場合もありますので、ご自身の保証内容を一度確認してみるのも良いでしょう。