パソコンでレポートや資料を作成している際に、「ルート(√)」や「ヴ」といった特殊な文字の打ち方が分からず、作業の手が止まってしまった経験はありませんか。

特に、パソコンで√を出すにはどうすればよいのか、あるいはヴのパソコンでの打ち方、中でもひらがなの「ゔ」をどう入力するのか、そもそもうに濁点を付ける打ち方自体を知らないという方も多いかもしれません。

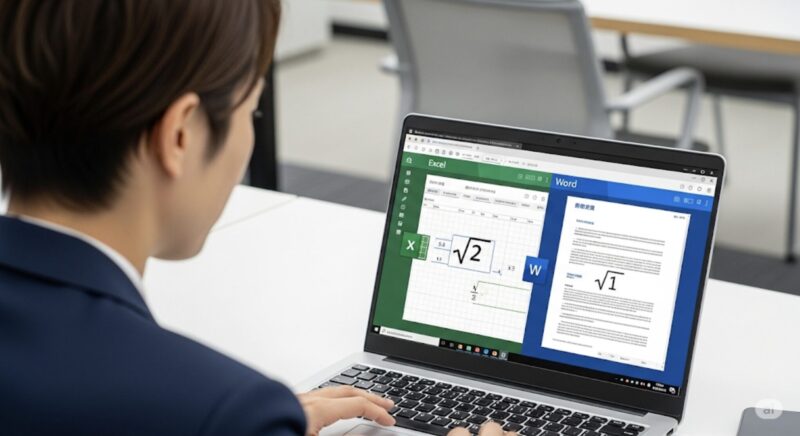

さらに、エクセルやワードでのパソコンのルートの打ち方、桁数が多くなった際の長いルートの打ち方、そしてパソコンでルートの中に数字を入れる方法など、特定のアプリケーション内での操作でつまずくこともあります。

この記事では、そうしたパソコンでのルートやヴの打ち方に関するあらゆる疑問を、初心者の方にも分かりやすく、そして丁寧にご紹介します。

まずは基本から!パソコンでのルート・ヴの打ち方

- パソコンで√を出すには?基本的な方法

- 変換機能を使ったパソコンでのルートの打ち方

- パソコンでルートの中に数字を入力する手順

- Wordで長いルートの打ち方と注意点

- エクセルやワードでのパソコンルートの打ち方

パソコンで√を出すには?基本的な方法

パソコンでルート記号「√」を入力する際に、最も直感的で基本的な方法として、多くの方が日常的に利用している日本語入力システム(IME)の変換機能を使うやり方があります。

これは、特別な知識がなくても、普段から行っている文字入力の延長線上で操作できる点が大きな利点です。

なぜなら、この方法は専用のアプリケーションを新たに起動したり、複雑なコマンドを覚えたりする必要が一切ないからです。

具体的には、キーボードから「るーと」とひらがなで入力し、スペースキーを押して変換候補を表示させるだけで、候補リストの中に「√」が見つかります。

ちなみに、もし「るーと」で見つからない場合は、「きごう」と入力して変換し、表示される記号の一覧から探すという手段も有効です。

お使いの日本語入力システム(Microsoft IMEやGoogle日本語入力など)によって候補の表示順が異なる場合はありますが、いずれかの方法で対応できるでしょう。

このように、操作が非常にシンプルであるため、資料の中でアクセントとして記号を一度だけ使いたい場合や、数学的な意味合いを持たせないチェックリストの項目(例:√ 確認済み)として利用する場合など、手軽さが求められる場面で大変効率的です。

注意点:数式としての利用には不向きです

ただ、この手軽な方法には重要な注意点が存在します。

変換機能で入力した「√」は、あくまで「あ」や「A」と同じ、ひとつの文字としてコンピューターに認識されます。

そのため、√の記号の下に数字を綺麗に配置して、数式のように見せることはできません。

例えば、「√25」と表示させたくても、画面上では「√」という文字と「25」という数字がただ隣に並んでいるだけで、両者に数学的な関連性を持たせることは不可能です。

根号がどの範囲まで適用されているかを示す必要がある本格的な計算式やレポートを作成する際には、この方法は適していないと理解しておく必要があります。

そのような場合は、後ほど詳しく解説するWordやExcelの数式機能を利用することが必須となります。

変換機能を使ったパソコンでのルートの打ち方

前述の「るーと」と入力して変換する方法以外にも、ルート記号を出す方法はいくつか存在します。

ここでは、少し専門的ですが知っておくと便利な方法を2つ紹介します。

文字コード表やショートカットキーを利用する

WindowsのOSには、「文字コード表」というアプリケーションが標準で搭載されています。

これを利用すれば、キーボードからは直接入力できない様々な記号を探してコピー&ペーストすることが可能です。

また、テンキー(キーボード右側の数字キー群)があるキーボードであれば、ショートカットキーでも入力できます。

OS別の入力方法

- Windowsの場合:

[Alt]キーを押しながら、テンキーで「2」「5」「1」と順番に押し、最後に[Alt]キーを離します。これで「√」が入力されます。テンキーがないノートパソコンなどではこの方法は使えません。 - Macの場合:

[Option]キーを押しながら[V]キーを押すことで、「√」を直接入力できます。

これらの方法は、一度覚えてしまえば素早く記号を入力できるため便利です。

特にMacユーザーの方は、ショートカットキーがシンプルで覚えやすいので活用してみてはいかがでしょうか。

パソコンでルートの中に数字を入力する手順

数学のレポートや技術文書で求められる、ルートの横棒の下に数字がきちんと収まった数式。

これをパソコンで実現するには、Microsoft WordやExcelに搭載されている「数式」機能を使用するのが一般的です。

この機能を使えば、記号を単に入力するだけでなく、数式として構造化されたオブジェクトを文書内に挿入できます。

これにより、誰が見ても誤解のない、整った数式を作成することが可能になります。

Wordの数式機能を使った入力手順

ここでは、Wordを例に具体的な手順を解説します。

- Wordの上部メニューから「挿入」タブをクリックします。

- リボンの右端にある「数式」(πの記号)をクリックします。

- 新しい「数式」タブが表示されるので、その中から「べき乗根」(ルートの記号)を探してクリックします。

- 表示されるメニューから、一般的な平方根(√)のテンプレートを選択します。

- 文書内に数式の入力フィールド(点線の四角形)が表示されるので、その四角形の中をクリックして、キーボードから数字を入力します。

以上の手順で、ルートの中に数字が綺麗に収まった数式が完成します。

これは単なるテキストではなく「数式オブジェクト」として扱われるため、後から数字を編集したり、数式の種類を変更したりすることも簡単です。

Wordで長いルートの打ち方と注意点

Microsoft Wordの数式機能が持つ大きな利点の一つに、桁数が多い数字や複雑な数式であっても、ルート記号が柔軟に対応してくれる点が挙げられます。

手書きで長いルートを書こうとすると、上の横棒(根号)の長さを調整するのが難しく、バランスの悪い見た目になりがちですが、Wordではその心配がありません。

これは、Wordの数式機能で挿入されるルート記号が、単なるテキスト文字ではなく、構造を理解する「数式オブジェクト」として扱われるためです。

ルートの中に入力される数字や文字の長さを自動的に認識し、根号の長さを最適な状態に調整してくれます。

例えば、「√2」と入力した場合と「√12345」と入力した場合を比べると、後者では根号が自然に長くなり、数式全体を美しく覆います。

これにより、手動で見た目を調整する必要がなく、常に整った数式を維持することが可能です。

この自動調整機能は、単に桁数が多い数字だけでなく、分数や他の数式がルートの中に入る場合にも対応できます。

学術論文や技術レポートなど、正確で見やすい数式の記載が求められる文書を作成する上で、非常に強力なサポート機能と言えるでしょう。

注意:数字が根号の外にはみ出してしまう場合

数式の入力中に、意図せず数字がルートの外にはみ出してしまうことがあります。

これは、文字を入力するためのカーソルが、ルートの中の入力フィールド(点線で囲まれた四角い領域)から外に出てしまった際に起こる典型的な現象です。

数字を入力する前には、必ず目的の入力フィールドが点線で囲まれ、選択されている状態かを確認する癖をつけましょう。

もしカーソルが外に出てしまった場合は、慌てずにマウスで再度、入力したい場所(点線の四角形)をクリックすれば、正しい位置にカーソルが戻ります。

また、マウス操作よりもキーボードの矢印キー(→ や ←)を使って数式内を移動するほうが、カーソル位置を正確にコントロールできる場合もあります。

応用:立方根(³√)やn乗根(ⁿ√)の入力

Wordの数式機能では、一般的な平方根だけでなく、立方根やn乗根といったより複雑なルートも作成できます。

「挿入」タブから「数式」を選んだ後、「べき乗根」のメニューを開くと、左上に数字(次数)を入力できるテンプレートが用意されています。

これを選択すれば、「³√8」のような立方根も簡単に入力することが可能です。

エクセルやワードでのパソコンルートの打ち方

WordとExcelでは、ルートの扱いや入力方法が少し異なります。

それぞれのアプリケーションの特性に合わせた使い方を理解することが重要です。

Wordの場合:数式として「見せる」

前述の通り、Wordでは「挿入」タブの「数式」機能を使うのが基本です。

これは、あくまで文書の見栄えを整え、数式を視覚的に表現するための機能です。

入力した数式が自動で計算されるわけではありません。

Excelの場合:関数で「計算する」

一方、Excelは表計算ソフトなので、ルートを「計算する」ための機能が用意されています。

ルートの計算(平方根の算出)には、主に3つの方法があります。

| 方法 | 入力形式(例:4の平方根) | 特徴 |

|---|---|---|

| SQRT関数 | =SQRT(4) | 平方根(SQUARE ROOT)を求める専用の関数。シンプルで分かりやすい。 |

| POWER関数 | =POWER(4,1/2) | べき乗を計算する関数。平方根は「1/2乗」と同じなのでこの形式で計算できる。応用が利く。 |

| キャレット(^) | =4^(1/2) | べき乗を計算する演算子。POWER関数より短く記述できる。 |

Excelで単に記号として「√」を表示させたい場合は、Wordと同様に「そうにゅう」タブから「記号と特殊文字」を選び、「数式」機能で挿入することも可能です。

ただし、その記号を使って計算はできません。

このように、文書作成ならWordの数式機能、数値計算ならExcelの関数、というように目的に応じて使い分けるのが賢明です。

「ヴ」も網羅!パソコンでのルート・ヴの打ち方

- ローマ字入力での「ヴ」の出し方

- かな入力での「う」に濁点の打ち方

- 濁点のみを後から付ける特殊な打ち方

- ひらがな「ゔ」をパソコンで打つ方法

- まとめ:パソコンでのルートとヴの打ち方

ローマ字入力での「ヴ」の出し方

パソコンの入力モードが「ローマ字入力」になっている場合、「ヴ」に関連する文字を入力するのは非常に簡単です。

基本的には、「V」キーと母音のキー(A, I, U, E, O)を組み合わせるだけです。

具体的には、以下のように入力することで対応する文字が表示されます。

| 入力キー | 表示される文字 | 全角カタカナ変換後 |

|---|---|---|

| VA | ヴぁ | ヴァ |

| VI | ヴぃ | ヴィ |

| VU | ヴ | ヴ |

| VE | ヴぇ | ヴェ |

| VO | ヴぉ | ヴォ |

F7キーで簡単変換

「ヴぁ」のようにひらがなとカタカナが混ざった状態でF7キーを押すと、一発で「ヴァ」のような全角カタカナに変換できます。

これは「ヴ」以外の文字入力でも使える便利なショートカットなので、ぜひ覚えておきましょう。

かな入力での「う」に濁点の打ち方

キーボードの入力方法を、キーに印字されたかなを直接打ち込む「かな入力」に設定している場合、「ヴ」の入力手順はローマ字入力とは異なります。

かな入力では、「う」のキーと「゛(濁点)」のキーを順番に押すことで「ヴ」を入力します。

この方法は、日本語入力システム(IME)が「文字」と「記号」の組み合わせを解釈し、自動的に最適な文字へ変換する賢い機能を活用したものです。

具体的には、まず「う」のキーを押すと画面に「う」が表示されます。

続けて、濁点のキーを押すことで、直前に入力された「う」に濁点が付き、多くの場合、自動でカタカナの「ヴ」へと変換される仕組みになっています。

濁点「゛」キーの場所について

日本語配列(JIS配列)のキーボードでは、濁点「゛」のキーは、一般的にアルファベットの「P」の右隣、記号の「@」と同じキーに配置されています。

キーボードをよく見ると、「@」や「゛」が印字されているのが確認できるでしょう。

一方で、この入力方法には一つ大きな特徴があります。それは、入力される文字が自動的にカタカナになるという点です。

注意:自動的にカタカナ「ヴ」に変換されます

この「う」+「゛」の操作を行った場合、ひらがなの「ゔ」ではなく、カタカナの「ヴ」が直接表示されることがほとんどです。

これは、「ヴ」という音が、主に外国語の音を表現するために使われるため、日本語の文脈ではカタカナで表記するのが一般的である、と日本語入力システムが判断するためです。

そのため、もしひらがなの「ゔ」を入力したい場合には、この方法ではなく、一度カタカナで「ヴ」と表示させてから変換候補を探す、といった別の手順を試す必要があります。

濁点のみを後から付ける特殊な打ち方

「う」に濁点を付けるもう一つの特殊な方法として、「だくてん」と入力して変換する方法があります。

この方法は、文字と濁点を別々の要素として組み合わせるイメージです。

手順

- まず、ひらがなで「う」と入力します。

- 続けて、キーボードから「だくてん」と入力し、スペースキーで変換します。

- 変換候補の中から、濁点「゛」だけを選択して確定します。

この手順を踏むと、画面上には「う゛」という形で表示されます。

しかし、この方法にはいくつかの大きなデメリットが伴います。

この方法のデメリット

- 文字幅が広くなる:「う」と「゛」がそれぞれ独立した文字として扱われるため、通常の「ゔ」と比べて横に間延びした表示になります。

- 文字化けのリスク:環境によっては、この結合した文字が正しく表示されなかったり、文字化けしたりする原因となります。

基本的には、この方法は推奨されません。

前述の「VU」と入力する方法など、標準的な入力方法を用いるのが最も安全で確実です。

ひらがな「ゔ」をパソコンで打つ方法

カタカナの「ヴ」は比較的簡単に入力できますが、ひらがな表記の「ゔ」の出し方が分からずに困るケースは少なくありません。

この文字を入力するための最も一般的で確実な方法は、一度カタカナの「ヴ」を入力し、それを変換候補からひらがなへ切り替えるという手順を踏むことです。

具体的には、以下のステップで進めます。

- まず、ローマ字入力モードでキーボードから「VU」と打ち込み、カタカナの「ヴ」を表示させます。

- 次に、Enterキーで入力を確定する前に、スペースキーを押して変換候補の一覧を呼び出します。

- 候補の一覧の中にひらがなの「ゔ」が表示されますので、それを選択してEnterキーを押すことで入力が完了します。

この手順により、キーボードにない特殊なひらがなも、日本語入力システム(IME)の変換機能を利用して表示させることが可能です。

しかし、この「ゔ」という文字を使用する際には、非常に重要な注意点があります。

最重要:ひらがな「ゔ」は「環境依存文字」です

ひらがなの「ゔ」は、「環境依存文字(機種依存文字)」という特殊なカテゴリに分類されます。

これを簡単に言うと、「特定のパソコンやフォントでしか正しく表示されない可能性がある文字」ということです。

そのため、あなたが作成した文書を他の人が見た際に、文字が「・」や「?」のような記号に変わってしまったり(文字化け)、空白になってしまったりする危険性があります。

この問題は、古いコンピュータの文字コード規格に「ゔ」が含まれていなかった歴史的経緯に起因します。

以下の表を参考に、使用する場面を慎重に判断してください。

| 比較的安全なケース | 使用を避けるべきケース |

| 個人のパソコン内だけで使うメモや日記 | 社外向けのビジネスメールや公式文書 |

| 使用環境がほぼ同じだと分かっている仲間内でのチャット | 不特定多数が閲覧するウェブサイトやブログの記事 |

| 最新のOSとアプリ間でのやり取り | 印刷会社へ入稿するデータや履歴書 |

近年、アニメやゲームのキャラクター名、作品タイトルなどで「ゔ」を見かける機会が増えたかもしれません。

これは、作品独自の世界観やキャラクターの個性を表現するための意図的なデザインですが、あくまで閉じたコンテンツ内での話です。

互換性という観点から見ると、ビジネスや公的な場面で安心して使える文字とはまだ言えないのが実情ですので、大切な文書では使用を控えるのが賢明でしょう。